Определение болезни. Причины заболевания

Недостаточность питания (Malnutrition) — это расстройство питания, которое влечёт за собой хронический дефицит веса у ребёнка по отношению к его росту и возрасту.

![Ребёнок с дефицитом веса [14] Ребёнок с дефицитом веса [14]](/media/bolezny/gipotrofiya-u-detej/rebyonok-s-deficitom-vesa-14_s.jpeg)

Ребёнок с дефицитом веса [14]

Для более широкого понимания проблемы коллегией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был введён термин «белково-энергетическая недостаточность» (БЭН). Такое определение используется и в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). БЭН обозначает недостаток необходимых ребёнку веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов в питании. Этот дефицит приводит к дефициту веса и/или роста и нарушает гомеостаз, т. е. процессы, которые поддерживают состояние организма в норме:

- метаболизм (обмен веществ);

- водно-электролитный баланс (концентрацию солей, щелочей и кислот);

- нервную регуляцию, т. е. передачу нервных импульсов;

- гормональный баланс;

- работу иммунной системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других систем [1].

Синонимами БЭН также являются: дистрофия типа гипотрофии (или просто гипотрофия), синдром нарушенного питания, гипостатура и мальнутриция. В клинической практике обычно используются термины «БЭН» или «гипотрофия». Последний чаще употребляют в отношении детей раннего возраста, от рождения до 3 лет жизни.

Распространённость гипотрофии

В мире заболевание распространено достаточно широко и может затрагивать каждого 4-го ребёнка. Особенно актуально оно для развивающихся регионов с переходной экономикой: стран Африки и Азии. Высокую заболеваемость в них можно связать с такими факторами, как низкий уровень жизни и здравоохранения (в особенности профилактический), слабая социальная поддержка населения, необходимость матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу работы, плохое питание кормящих женщин и детей. На территории СНГ к началу 2000-х недостаточность питания достигала 7 % [3].

У детей с гипотрофией, по сравнению с детьми без неё, вырастает частота госпитализаций и смертности — с 2–5 % до 13 % [2].

Причины заболевания

К гипотрофии могут приводить различные состояния и заболевания:

- Неадекватное по калорийности питание (ранний перевод на «взрослый» стол, смесь не по возрасту и/или неправильное разведение смеси).

- Первичная алиментарная недостаточность, т. е. недостаточное потребление питательных веществ. К этой причине относятся трудности грудного вскармливания, социально-опасное положение ребёнка, например если родители с низкой социальной ответственностью (с алкогольной или наркотической зависимостью) и не заботятся о его питании.

- Нарушение поступления пищи из-за различных заболеваний. К ним относятся:

- болезни центральной нервной системы (ЦНС), например детский церебральный паралич (ДЦП) и миопатия;

- врождённые пороки, преимущественно лицевого черепа, ЖКТ, ЦНС и др. (например, волчья пасть, пилоростеноз и гидроцефалия);

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

- Заболевания, затрудняющие переваривание пищи и всасывание её компонентов в кишечнике. К ним относятся:

- синдром короткой кишки;

- ферментопатии, например лактазная недостаточность;

- инфекционные энтеропатии (ферментопатии, вызванные вирусами, бактериями, грибками или паразитами);

- синдром мальабсорбции (нарушение нормального усвоения витаминов и минералов в тонком кишечнике).

- Состояния с повышенным потреблением энергии. К ним относятся:

- онкологические заболевания;

- частые болезни;

- послеоперационный период;

- тяжёлые травмы;

- почечная или дыхательная недостаточность;

- психиатрические состояния (анорексия и булимия) [2].

- Задержка внутриутробного развития. Она происходит из-за плохого питания матери или воспаления ворсин хориона или амниотической оболочки.

- Генетические заболевания. При них происходит симметричная задержка развития роста и веса. К таким болезням относятся:

- фруктоземия (дефект фермента, расщепляющего фруктозу);

- наследственные обменные нарушения, например галактоземия (нарушение обмена веществ при преобразовании галактозы во фруктозу) или фенилкетонурия (нарушение обмена аминокислоты фенилаланина);

- муковисцидоз, при котором в организме образуется слизь, мешающая работе ЖКТ.

- Пищевая аллергия и т. д.

Так как причин плохого набора или недостаточности веса довольно много, при первых признаках патологического состояния ребёнка важно обратиться к педиатру, чтобы он помог выяснить причину гипотрофии и подобрал подходящее лечение.

![Ребёнок с низким весом при рождении [13] Ребёнок с низким весом при рождении [13]](/media/bolezny/gipotrofiya-u-detej/rebyonok-s-nizkim-vesom-pri-rozhdenii-13_s.jpeg)

Ребёнок с низким весом при рождении [13]

Симптомы недостаточности питания (гипотрофии) у детей

Первый и самый важный симптом гипотрофии — снижение веса (иногда вместе с задержкой роста) по отношению к норме.

Симптомы у детей до 3 лет

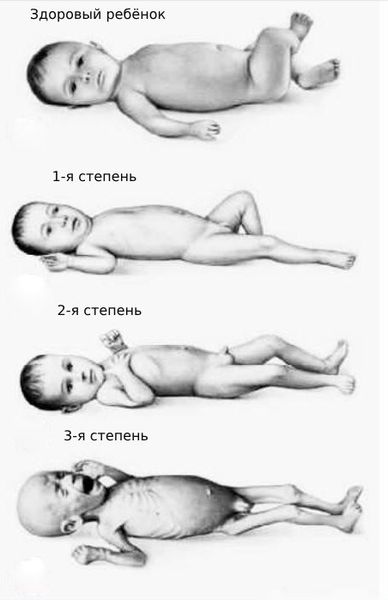

Можно выделить 3 степени гипотрофии.

1-я степень. Общее состояние ребёнка ближе к удовлетворительному. Бывает капризен. Отмечается некоторая бледность кожи и лёгкое снижение подкожно-жировой клетчатки (жировой ткани) на животе или ниже угла лопаток. Психическое и моторное развитие не страдает [11]. Стул может быть сокращён до 1 раза в 2–3 дня, а диурез (объём мочи) слегка снижен.

2-я степень. Общее состояние ребёнка средней степени тяжести, отмечается тахикардия (частота сердечных сокращений выше нормы) и некоторая глухость тонов сердца. Ребёнок теряет интерес к окружающему миру, не хочет играть и шутить. Обращает на себя внимание задержка психомоторного развития (в том числе может быть откат навыков, которые были до начала заболевания).

Разбег температуры тела в течение суток может составлять более градуса. Кожа бледная (может быть сероватого оттенка) и сухая со сниженным тургором (упругостью). Жировой слой не виден на туловище и резко снижен на ногах и руках, кожа внутренней поверхности бедра может свисать. Отмечается потеря аппетита. Нарушена толерантность к пище, т. е. способность её переносить. Например, запор может сменяться учащённым жидким стулом, а в кале могут быть признаки экзокринной (ферментной) недостаточности поджелудочной железы, в частности непереваренные остатки пищи.

Также могут наблюдаться признаки гиповитаминоза (недостатка витаминов), анемии (снижения уровня гемоглобина), рахита, например спазмы мышц, постоянная усталость, искривление ног и позднее прорезывание зубов. Такие дети часто болеют острыми респираторными инфекциями, причём болезни протекают в подострой форме (т. е. проходят не в течение недели, а в течение месяца) [11]. Диурез умеренно снижен, моча концентрированна.

3-я степень. Общее состояние ребёнка тяжёлое. Дыхание аритмичное, сердечные сокращения редкие, пульс слабый. Подкожно-жировая клетчатка отсутствует, в том числе на лице [11].

Выраженная задержка психомоторного развития. Ребёнок выглядит как скелет, обтянутый кожей, с ярко-красной слизистой рта и ангулярным стоматитом в виде воспалённых пятен в уголках губ. Кожа серого цвета, сухая. Мышцы атоничны (дряблые). На животе могут выделяться петли кишечника, что говорит об их расширении. Аппетит понижен, стул разжижен. Диурез сокращён вплоть до анурии, т. е. состояния, когда моча не поступает в мочевой пузырь. Для терминального периода (финальной стадии болезни) характерна триада: снижение температуры тела, брадикардия (частота сердечных сокращений ниже нормы) и резкое снижение уровня глюкозы.

![Рахит у ребёнка [15] Рахит у ребёнка [15]](/media/bolezny/gipotrofiya-u-detej/rahit-u-rebyonka-15_s_DPsqFG9.jpeg)

Рахит у ребёнка [15]

Тяжёлые состояния в основном бывают у детей до 3 лет, так как дети постарше могут рассказать, голодные они или нет и как себя чувствуют. Это помогает не усугубить состояние и вовремя начать лечение.

Симптомы у детей старше 3 лет

У ребёнка старше 3 лет нет жировых складок на щеках, животе, плечах, бёдрах и над лопатками. Он может быть вялым или заторможенным. Кожа сухая, тургор может быть снижен. В полости рта и на суховатом языке (часто с налётом) можно увидеть язвы. Отмечается учащённое сердцебиение и сниженная перистальтика, т. е. сокращение кишечника и других полых органов ослаблено. Ребёнок страдает редким или неустойчивым стулом, а также редким мочеиспусканием. На вопросы о пище может отвечать нехотя.

Патогенез недостаточности питания (гипотрофии) у детей

Питание — основа для нормального физического и психоэмоционального развития ребёнка.

В основе течения любой БЭН находится внутриклеточное голодание [4]. Поступающей пищи не хватает для для восполнения необходимой энергии и веществ, что затрагивает работу (а в тяжёлых случаях и строение) большинства органов и систем организма:

- Общий обмен веществ. На начальных стадиях снижается его интенсивность. Чтобы компенсировать отсутствующую энергию, организм начинает использовать собственную жировую ткань. После того как жировое энергетическое депо истощается, используется гликоген паренхиматозных органов (в частности печени), а также скелетных мышц, так как он является резервным источником энергии. При выраженной недостаточности начинается катаболизм (расщепление) белка — основного «строительного материала» в организме, из-за чего вес продолжает уменьшаться, а состояние органов ЖКТ ухудшается. Качество работы органов напрямую зависит от того, насколько выражена недостаточность питания.

- ЖКТ. Поджелудочная железа начинает вырабатывать меньше ферментов (липазы и амилазы), которые нужны для переваривания пищи. Кроме этого, снижается кислотность желудка, и как следствие возникает недостаток пепсина, который необходим для расщепления белков. Это в итоге затрудняет пищеварение и усиливает дефицит питательных веществ, что приводит к хронической нехватке белков, витаминов и микроэлементов.

- Печень. Её работа ухудшается из-за разрушения клеток и дефицита витаминов. Это приводит к нарушению системы свёртывания, возможности печени обезвреживать и выводить токсины, а также синтезировать (создавать) белки. Недостаток белка, в свою очередь, становится причиной атрофии (уменьшения размера) тимуса (одного из важных органов иммунной системы), и как итог нарушается работа иммунитета в целом. Это значит, что снижается активность таких клеток иммунитета, как лейкоциты, лимфоциты, цитокины и другие, из-за чего дети с недостаточностью питания начинают часто и подолгу болеть ОРЗ.

Расположение тимуса

- Почки, печень и другие органы. Они не в состоянии поддерживать кислотно-щелочной баланс, что ведёт к развитию ацидоза (закислению крови). Он, в свою очередь, может привести к серьёзным последствиям, например повышению свёртываемости крови и осложнениям, которые с ним связаны.

- Обезвоживание и истощение. При прогрессировании заболевания выраженно снижается уровень сывороточных белков и сахара в крови и, как следствие, организм теряет больше воды и солей, что приводит к дисфункции клеток и общей гипотермии (падению температуры тела ниже 35 ℃).

Классификация и стадии развития недостаточности питания (гипотрофии) у детей

Существует несколько классификаций гипотрофии. Она бывает:

- В зависимости от причины:

- первичной (алиментарной) — из-за недостатка поступления питательных веществ;

- вторичной — из-за заболеваний или приёма лекарств, нарушающих усвоение нутриентов (белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ) [5].

- По времени возникновения:

- пренатальной — начинается в утробе матери;

- постнатальной — проявляется после рождения [5].

- По форме:

- острой — дефицит только веса (по отношению к росту).

- хронической — дефицит как по весу, так и по росту (рост — показатель, который изменяется медленнее, т. е. отставание по нему будет видно при расстройстве питания очень длительное время) [5].

- По степени тяжести (предложенная британским физиологом Джоном Уотерлоу в 1992 году):

- лёгкой (БЭН 1-й степени) — дефицит массы 11–20 % (уменьшается жировая складка на животе);

- среднетяжёлой (БЭН 2-й степени) — дефицит массы 21–30 % (уменьшается жировая складка на животе, руках и ногах);

- тяжёлой (БЭН 3-й степени) — дефицит массы больше 30 % (резко сокращается или отсутствует жировая складка на животе, ногах, руках и лице).

Степени гипотрофии по степени стяжести

Осложнения недостаточности питания (гипотрофии) у детей

У пациентов с гипотрофией могут развиться осложнения:

- Неврологические повреждения разной степени тяжести: от задержки темпов физического развития до ишемического инсульта (повреждения тканей мозга из-за нарушения кровообращения в его сосудах). К ним может привести тяжёлый дефицит белка. Инсульт может возникнуть на фоне гиповолемического шока (снижения объёма циркулирующей крови) при сильном обезвоживании организма.

- Психологическая задержка развития.

- Ишемические (связанные с недостаточным кровоснабжением) и некротические (с отмиранием тканей) процессы на протяжении всего кишечника.

- Тяжёлые формы алиментарного гиповитаминоза (например, пеллагра — заболевание, вызванное недостатком никотиновой кислоты). К ним может привести синдром мальабсорбции, на фоне которого возникает недостаток витаминов.

- Анемия. Также может развиться при дефиците железа и фолиевой кислоты.

- Почечная недостаточность, к которой приводят возможные повреждения почек.

- Атония (потеря тонуса) и атрофия мышц.

- Оппортунистические инфекции, которые развиваются у людей со сниженным иммунитетом. У таких детей возникают вялотекущие отиты и пневмонии, на которые долго не обращают внимания, но они ухудшают прогноз гипотрофии.

- Депигментация (появление белых пятен), шелушение кожи и выпадение волос.

- Вторичная задержка роста, т. е. вызванная гипотрофией, а не наследственностью или генетическими заболеваниями [4].

- Нарушение работы проводящей системы сердца. Может возникнуть при недостаточности поступления калия и натрия.

- Рахит. К нему может привести дефицит витамина D.

- Кровоточивость дёсен и цинга. Могут возникнуть при нехватке витамина С.

- Замедление роста и заживления ран. К нему может привести дефицит незаменимых жирных кислот.

Диагностика недостаточности питания (гипотрофии) у детей

Диагностика гипотрофии направлена на поиск причины её развития.

Сбор анамнеза

В первую очередь необходимо узнать жалобы и собрать анамнез (историю жизни и болезни) пациента. К общей информации может относиться:

- вес и рост ребёнка при рождении, а также возраст, когда он перестал набирать вес;

- объём и частота питания, подробный дневной рацион, есть ли у ребёнка аппетит;

- есть ли хронические заболевания;

- есть ли подобное состояние у кого-либо из родственников;

- наличие и характер стула и диуреза.

Более конкретный сбор жалоб и анамнеза зависит от возраста пациента:

- Если недостаточность питания наблюдается у маленького ребёнка, то доктору важно знать:

- чем и каким образом кормят малыша и есть ли какие-либо особенности кормления;

- как мама прикладывает младенца к груди, если ребёнок на грудном вскармливании;

- режим, объём питания и какие бутылочки используются, если ребёнка кормят смесью;

- когда введён прикорм и какой он по составу сейчас.

- Если на приёме ребёнок постарше и становится ясно, что он мало ест, то маму могут расспросить о его режиме и объёме питания, качестве пищи и каким образом он ест. В таких случаях нужно помнить и о том, что родители могут пренебрегать своими обязанностями по кормлению (характерно в отношении детей помладше), а также что ребёнок может страдать такими психическими заболеваниями, как булимия, анорексия и депрессия (чаще в подростковом возрасте).

Определение физических параметров

Чтобы оценить объективные показатели, врач в первую очередь измеряет рост и вес ребёнка.

Для диагностики недостатка питания у новорождённого необходимо знать нормы веса к его возрасту. Здоровый младенец, рождённый в срок, должен весить от 2500 до 4000 г. В первый месяц прибавка веса составляет от 600 до 1000 г, во второй — 800 г, в третий — 700–800 г. Чаще всего проблемы с ненабором веса (опасные для жизни и здоровья) диагностируют участковые педиатры в первые несколько месяцев жизни.

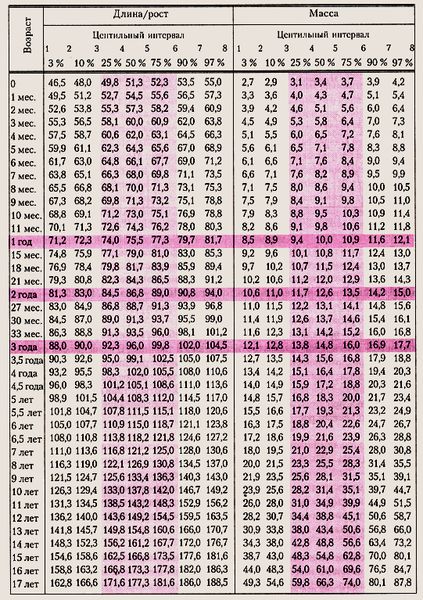

Для диагностики заболевания у детей постарше врач может использовать:

- Индекс массы тела (ИМТ). Обычно у детей до 18 лет ИМТ не определяют, так как он полностью не отражает физическое развитие ребёнка. При необходимости этот показатель используют в комплексе с другими исследованиями.

- Индекс упитанности по Чулицкой. Он рассчитывается по формуле «3 окружности плеча + окружность бедра + окружность голени − длина тела». Но этот показатель можно рассчитать только для детей до 8 лет.

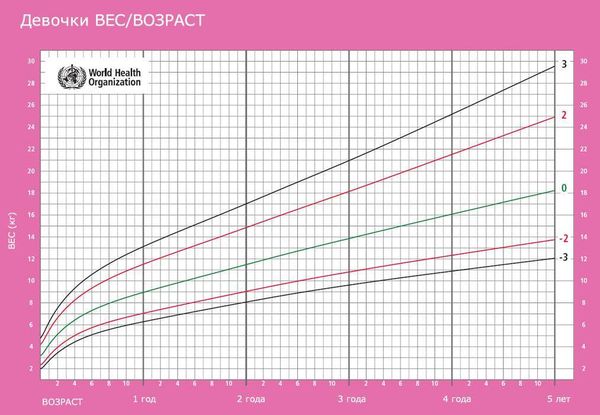

- Стандарты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оценке физического развития детей с использованием графиков стандартных отклонений. В соответствии с этими графиками нормальными считаются значения от -2 до +2.

График прибавки веса для девочек до 5 лет

- формулы из учебника американского педиатра Уолдо Э. Нельсона. По ним нормальный вес (в кг) ребёнка можно определить так:

- для детей до года — (число месяцев + 9) : 2;

- для детей от года до 6 лет — число лет × 2 + 8;

- для детей от 7 до 12 лет — (число лет × 7 – 5): 2 [10].

Любой вес ниже этих значений может считаться признаком недостаточности питания ребёнка.

Также используют центильные таблицы с общепринятыми показателями физического развития детей (роста, веса, окружности головы и грудной клетки) в разном возрасте, в том числе и для новорождённых (шкала INTERGROWTH-21).

При определении веса по центильным таблицам нормальными значениями являются 25–90 центилей. При показателях менее 3 центиля ребёнка относят к группе диагностики — это значит, ему необходимо провести дополнительные обследования. При показателях 3–25 центилей ребёнка относят к группе повышенного внимания — это значит, что за его состоянием нужно наблюдать в динамике.

Пример центильной таблицы

С помощью всех перечисленных таблиц, графиков и расчётов, а также онлайн-калькуляторов веса, которые есть в Интернете, можно проверить показатели своего ребёнка и при подозрении на гипотрофию обратиться с ним к педиатру.

Для корректной оценки нутритивного статуса (соотношения жировой и мышечной массы) желательно также учитывать чередующиеся периоды «вытягивания» и «округления» ребёнка, т. е. когда он прибавляет то в росте, то в весе. Исключая первый год жизни, в котором вес увеличивается в 2,5–3,5, а рост — в 1,5 раза, первый период «округления» происходит в возрасте 3–4 лет. За ним следует первое «вытягивание» в возрасте 4–5,5 лет у мальчиков и около 6–7 лет у девочек. Второе «округление» происходит в возрасте 8–10 лет, а дебют второго «вытягивания» так же зависит от пола: у девочек он происходит в 9–10 лет, у мальчиков — в 11–12 лет.

Лабораторная и инструментальная диагностика

Дополнительно для оценки тяжести заболевания необходимо знать уровень сывороточного альбумина, трансферрина, общее количество лимфоцитов и показатели коагулограммы (анализа системы свёртывания крови) [3].

Для оценки болезни в динамике важно определить уровни глюкозы, азота мочевины, креатинина и электролитов (К, Na, Cl, Mg, P).

В общем анализе крови (ОАК) чаще всего определяется анемия:

- нормоцитарная (с нормальным размером эритроцитов, но в сниженном количестве, что приводит к низкому уровню гемоглобина);

- микроцитарная (с эритроцитами уменьшенного размера, приводящими к кислородному голоданию тканей), а также пониженный уровень лимфоцитов.

В биохимическом анализе крови может быть важна оценка уровня АлАТ, АсАТ, общего и прямого билирубина для уточнения функции печени, а также амилазы и липазы — для уточнения функции поджелудочной железы.

Обязательное звено диагностики БЭН — оценка копрограммы. Лейкоциты, непереваренные остатки пищи, белок и эритроциты в кале могут указывать на разные патологии. Может быть полезным определение в кале фекальной эластазы (фермента, который участвует в переваривании пищи). Если он снижен, это может быть признаком нарушения работы поджелудочной железы, которое иногда наблюдается при гипотрофии. Также может понадобиться анализ фекального кальпротектина — неинвазивный маркер кишечного воспаления, т. е. без проникновения в тело.

Все эти анализы помогают оценить состояние организма. Остальные исследования направлены на то, чтобы определить или исключить заболевания, которые могли привести к недостаточности питания:

- анализ функции щитовидной железы для исключения гипертиреоза;

- анализ крови на гормоны надпочечников для исключения гипокортицизма (надпочечниковой недостаточности) [6];

- анализ крови на антитела к тканевой трансглутаминазе для исключения целиакии (непереносимости глютена) [6];

- измерение уровня С-реактивного белка в крови;

- анализ крови на ВИЧ;

- определение уровня онкомаркеров;

- иммунограмма;

- посев мочи, крови, кала и мокроты из трахеи для выявления скрытых инфекций;

- УЗИ брюшной полости и сердца для исключения врождённых и приобретённых пороков;

- КТ и/или МРТ головы для исключения патологических процессов в головном мозге [6].

Самые распространённые заболевания, приводящие к нарушению питания: муковисцидоз, целиакия, инфекционные заболевания, воспалительные заболевания кишечника, дисахаридазная недостаточность.

Консультации других специалистов

Если на фоне БЭН изменяется характер и частота стула, может понадобиться консультация гастроэнтеролога или инфекциониста.

Если в ОАК есть изменения по типу анемии, а также жалобы на слабость и бледность кожи на фоне БЭН, то необходима консультация гематолога для исключения редких видов хронический анемий (например Фанкони или Даймонда — Блекфена).

Лечение недостаточности питания (гипотрофии) у детей

Первый шаг в лечении гипотрофии — устранить фактор или заболевание, которое к нему привело.

Чаще всего пациенты с лёгкой степенью недостаточности могут получать лечение амбулаторно, т. е. на дому или при посещении лечебного учреждения. При среднетяжёлой и тяжёлой степени ребёнок лечится в стационаре. Кроме того, пациенты в тяжёлом состоянии при поступлении зачастую помещаются в отделение интенсивной терапии.

У таких пациентов в первую очередь необходимо скорректировать опасные состояния:

- гипогликемию (снижения сахара в крови) — проводится инфузия растворов глюкозы, т. е. их внутривенное вливание;

- гипотермию — используется фольгированное одеяло или матрас с подогревом;

- дегидратацию (обезвоживание) — применяются инфузионные растворы;

- электролитные нарушения — проводятся дотации (дозированное добавление) растворов с электролитами.

Далее важно провести пациенту правильную нутритивную поддержку, т. е. обеспечить полноценное питание. В зависимости от ситуации её можно выполнить с помощью:

1. Подбора адекватного рациона и частоты кормления в зависимости от возраста.

Младенец может есть по требованию, если он на грудном вскармливании, или же по классической схеме на искусственном и смешанном питании (1 раз в 3 часа).

Для лечения некоторых заболеваний могут быть использованы лечебные смеси. Их большинство основано на частичном или полном гидролизе (разрушении) белка. Они помогают при таких состояниях, как аллергия к белкам коровьего молока или синдроме короткой кишки.

Существуют также более специфические смеси, например Афенилак (без содержания фенилаланина) — питание для младенцев, больных фенилкетонурией. Для увеличения суточного потребления белка используются фортификаторы грудного молока (белково-витаминно-минеральные добавки).

У детей дошкольного возраста питание отличается в зависимости от индивидуальных особенностей, но должно быть полноценным, разнообразным, доброкачественным и достаточным по калоражу (не только покрывать основной обмен веществ, но и давать материал для развития организма). Дошкольникам следует есть 4–6 раз в сутки (это 3 основных приёма пищи и 2–3 перекуса) и достаточно пить.

2. Сипинга (от англ. маленький глоток) — добавления к обычному рациону богатых калориями, белком, витаминами и минералами смесей. Поддержка проводится на протяжении всего дня небольшими порциями [7] Метод подходит негрудным детям с неосложнённой БЭН 1-2-й степени.

3. Зондового вскармливания (которое может быть пролонгированным, т. е. без перерыва в течение суток, или порционным) или парентерального питания, т. е. когда питательные вещества ребёнок получает с помощью капельниц. Такие методы применяются при более тяжёлом состоянии ребёнка или же нарушении функции глотания, моторики кишечника и хирургических патологиях ЖКТ.

Когда проводят полное парентеральное питание у грудных детей, важно сохранить трофическое энтеральное питание, при котором питательный субстрат (грудное молоко или специализированная смесь для искусственного вскармливания) поступает в ЖКТ через рот в объёме до 25 мл/кг/сут. Это нужно, чтобы кишечник получал питательные вещества и развивался.

В это время важно также стимулировать рефлексы сосания и глотания у ребёнка. Для этого ему нужно нанести на губы молоко, что будет служить раздражителем и провоцировать необходимые рефлексы. Также для стимуляции сосания может использоваться тейпирование, т. е. наклеивание эластичных хлопковых лент на мышцы шеи и лица. Существует исследование, которое изучало эффективность этого метода. Оно проводилось среди 15 недоношенных детей. Им провели тейпирование, и в 73,3 % случаев рефлексы детей улучшились [12].

При налаживании кормления «через рот» у детей со 2-3-й степенью БЭН необходимо помнить о чрезмерной восприимчивости кишечника. Коррекцию дефицита питания будет правильно проводить нарастающими темпами, начиная с небольших объёмов.

Питание через зонд

После нормализации нутритивной поддержки нужно позаботиться о коррекции гиповитаминоза и анемии. Чтобы наладить работу пищеварения, могут использоваться ферментные препараты, а также препараты, нормализующие моторику.

При стабильном состоянии ребёнка можно назначить курс пробиотиков и средства, позитивно влияющие на метаболизм (препараты Левокарнитина) [8].

Обязательна эмоциональная поддержка ребёнка. Для этого применяются методы неврологической реабилитации, к которым относятся метаболические препараты (Элькар, Цитофлавин), массаж и рефлексотерапия, а также занятия с нейропсихологом.

При выписке ребёнка домой необходимо убедиться, что родители (опекуны) верно оценивают состояние ребёнка.

В целом лечение включает в себя:

- устранение факторов, приведших к БЭН;

- стабилизацию состояния ребёнка;

- оптимизированную диетотерапию, полноценный рацион;

- заместительную терапию (ферментами, витаминами и микроэлементами);

- восстановление сниженного иммунного статуса, правильный режим дня ребёнка (прогулки и ванны);

- лечение сопутствующих заболеваний и осложнений;

- наблюдение специалистами (неврологом, гастроэнтерологом, педиатром, иммунологом и при необходимости — дефектологом);

- организацию ухода, массажа и лечебной физкультуры.

Прогноз. Профилактика

Если возможна полная коррекция состояния, которое привело к гипотрофии, то прогноз в целом благоприятный. Вес может восстанавливаться в течение полугода.

Главное, что влияет на прогноз, кроме основного заболевания, касается осложнений БЭН 2-3-й степени: неврологические повреждения, почечная недостаточность, необходимость хирургических операций.

На время лечения и реабилитации целесообразно будет установить медотвод от прививок, чтобы организм успел восстановиться.

Профилактика гипотрофии

Для профилактики и ранней диагностики гипотрофии разного происхождения, а также других заболеваний, внедрены определённые сроки патронажа новорождённых, т. е. визиты врача или медсестры на дом, и диспансеризации детей до 18 лет, т. е. профилактические осмотры и обследования [9].

Большее внимание стоит уделять детям в возрасте интенсивного набора веса и роста (в 1-й год жизни, предшкольный период и пубертат).

1-й год жизни — один из самых важных периодов, когда созревают многие органы и системы, поэтому эта группа детей проходит диспансеризацию чаще всех. Новорождённого посещает врач уже в течение первых 3 суток, как мама с младенцем вернулась домой из роддома. Далее он приходит на 2-й недели жизни ребёнка и в месяц.

В 1-й месяц ребёнку необходимо выполнить: аудиологический скрининг, неонатальный скрининг на врождённые генетические патологии (в него входит 36 болезней, и чаще всего он выполняется в роддоме), контроль уровня билирубина, УЗИ органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, сердца и магистральных сосудов, а также нейросонографию (исследование головного мозга).

Далее вплоть до года ребёнка нужно приводить к участковому педиатру ежемесячно. На приёме специалист (в дополнение к своему осмотру) выпишет направление на обследования и консультации узких специалистов: детского невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога, лора и стоматолога. После детальной диагностики в 1-й месяц следующий «большой» медосмотр ребёнок пройдёт в 6 и 15 лет, если не будет жалоб.

Список литературы

Захарова И. Н., Дмитриева Ю. А., Сугян Н. Г., Симакова М. А. Недостаточность питания в практике педиатра: дифференциальная диагностика и возможности нутритивной поддержки // Медицинский совет. — 2019. — № 2. — С. 200–208.

Сорвачева Т. Н., Евдокимова Т. А., Пырьева Е. А., Волкова Л. Ю. Недостаточность питания у детей раннего возраста. Принципы нутритивной поддержки // Российский педиатрический журнал. — 2015. — Т. 18, № 2. — С. 47–53.

Хубутия М. Ш., Попова Т. С., Салтанов А. И. Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 800 с.

Ровда Ю. И., Миняйлова Н. Н., Строева В. П., Никитина Е. Д. Белково-энергетическая недостаточность (БЭН) у детей (лекция). — 2021. — Т. 85, № 2. — С. 40–51.

Баранов А. А., Тутельян В. А. и др. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации: методические рекомендации. — 2019. — 112 с.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Белково-энергетическая недостаточность у детей: клинические протоколы. — Казахстан, 2015.

Шестопалов А. Е., Дмитриев А. В. Сипинг как вид нутритивно-метаболической поддержки в клинической медицине // Современная онкология. — 2019. — Т. 21, № 4. — С. 35–44.

Панасенко Л. М., Карцева Т. В., Нефёдова Ж. В., Тимофеева Е. П. и др. Организация вскармливания детей с хроническими нарушениями питания // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2019. — Т. 64, № 5. — С. 140–147.

Министерство здравоохранения РФ. О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: приказ от 10.08.2017 № 514н (ред. от 19.11.2020).

Эмпирические формулы для расчёта антропометрических показателей у детей первого года жизни // Клуб Педиатров. — 2023.

Маланичева Т. Г., Зиатдинова Н. В., Закирова А. М. Хронические расстройства питания у детей. — Казань: КГМУ, 2012. — 47 с.

Суворова Н. Д., Ермаченко Н. С., Демичева М. Л., Миронова Л. Ю. Эффективность кинезиологического тейпирования для формирования и стимуляции сосательного рефлекса у недоношенных детей различного гестационного возраста // Тезисы XV Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» и VIII Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии». — М.: StatusPraesens, 2021. — С. 121–122.

Global Nutrition Targets 2025 Low Birth Weight Policy Brief // WHO. — 2014.ссылка

Prevalence of Malnutrition in India // Rau's IAS Compass Magazine. — 2023.

Haffner D., Leifheit-Nestler M., Grund A., Schnabel D. Rickets guidance: part I-diagnostic workup // Pediatr Nephrol. — 2022. — Vol. 37, № 9. — P. 2013–2036.ссылка