Определение болезни. Причины заболевания

Ринофима (Rhinophyma) — это хроническое кожное заболевание, при котором ткани носа утолщаются, становятся красными и бугристыми, что со временем приводит к его деформации. Также оно поражает кожу носогубных складок и может распространяться на лоб и подбородок. В литературе встречаются синонимичные названия: фима носа, розовая угревая болезнь носа, картофельный или винный нос.

![Человек с ринофимой [25] Человек с ринофимой [25]](/media/bolezny/rinofima/chelovek-s-rinofimoy-25_s.jpeg?dummy=1761636261997)

Человек с ринофимой [25]

Один из самых ярких признаков ринофимы — разрастание сальных желёз и кожи, из-за чего поверхность носа выглядит неровной, а он сам — опухшим. Часто у пациентов наблюдаются сосудистые звёздочки (расширенные сосуды) и покраснение, которое не проходит самостоятельно. В тяжёлых случаях ринофима может затруднять дыхание и стать причиной серьёзного психологического дискомфорта. Это происходит по причине стигматизации, т. е. потому, что такие изменения внешности могут осуждаться обществом, в том числе из-за стереотипа о связи ринофимы с алкоголизмом, что опровергнуто исследованиями [7]. Это может привести к тревожному расстройству, депрессии и нарушениям адаптации в обществе.

Ринофима относится к гипертрофическому, осложнённому подтипу розацеа, т. е. характеризуется утолщением кожи. Поэтому её также называют фиматоидной розацеа.

Распространённость ринофимы

Эта болезнь чаще всего встречается у мужчин в возрасте 50–70 лет. Статистика заболеваемости ринофимой у мужчин и женщин варьируется от 5:1 до 30:1. Основной причиной такой разницы считают влияние андрогенов (мужских половых гормонов) на сальные железы [1].

По данным международных исследований, распространённость всех видов розацеа составляет около 5,5 %, однако ринофима является её редкой формой и встречается примерно у 4,8 % пациентов с розацеа [2].

Заболеваемость ринофимой в России не изучена, но, как и в других странах, болезнь преимущественно поражает людей европеоидной расы. У представителей других этнических групп она наблюдается реже [3].

Факторы риска развития ринофимы

Ринофима — это неинфекционное заболевание, точная причина её развития до конца не изучена. Установлено, что она возникает на фоне розацеа, так как под действием внешних или внутренних раздражителей нарушается тонус мелких кровеносных сосудов кожи, т. е. происходит ангионевроз.

К факторам риска развития и усугубления ринофимы относятся:

- генетическая предрасположенность;

- мужской пол;

- возраст больше 50 лет;

- хронический стресс;

- воздействие ультрафиолета;

- употребление алкоголя (не является прямой причиной, но усугубляет течение розацеа) [5];

- курение;

- частое употребление острой пищи, горячих напитков, экстрактивных, тонизирующих веществ и специй;

- нарушение иммунной защиты кожи, в том числе связанное с микроорганизмами, например клещами рода Demodex [6].

Симптомы ринофимы

Ринофима медленно развивается на фоне розацеа и чаще всего поражает нос. Она может прогрессировать годами: сначала изменения кажутся незначительными, но со временем признаки усиливаются. Это заболевание легко заметить, так как его симптомы внешние, проявляются ярко и не требуют специальной диагностики.

Нормальный нос и ринофима

Характерными признаками ринофимы являются:

- Постоянное покраснение носа. Кожа в этой области кажется воспалённой и отличается расширенными сосудами (сосудистыми звёздочками или сеткой).

- Утолщение и бугристость кожи. Со временем она становится плотной, неровной, иногда с выраженными бороздками. Объём тканей увеличивается, особенно на кончике и крыльях носа [4].

- Жирный блеск и расширенные поры. На носу появляется сальный блеск, поры становятся заметными, они могут быть закупорены.

- Шарообразная или клубневидная форма носа. При выраженной ринофиме нос теряет свои привычные очертания. Пациенты описывают его как «опухший», «картошкой» или «гроздью». В тяжёлых случаях нос выглядит деформированным.

- Затруднённое дыхание через нос. При сильном разрастании тканей на поздних стадиях могут перекрываться носовые ходы [8].

- Психоэмоциональный дискомфорт. Из-за заметных внешних изменений человек может стесняться, избегать общения и публичных мероприятий. Особенно это характерно для поздних стадий [6].

Патогенез ринофимы

В норме кожа лица снабжается кровью через густую сеть мелких кровеносных сосудов и содержит много сальных желёз. Она регулирует кровоснабжение в ответ на внешние и внутренние факторы (температуру, стресс или физические нагрузки), а сальные железы производят себум (кожное сало), который нужен для её защиты. Сосудистый тонус (степень напряжения гладких мышц в стенках сосудов) регулируется автономной (вегетативной) нервной системой. Здоровая кожа возвращается к обычному состоянию после временного расширения капилляров. Однако у людей с ринофимой происходят стойкие нарушения сосудистого и сального компонента кожи, из-за которых происходят следующие изменения:

- усиливается приток крови к коже лица за счёт расширения сосудов;

- нарушается отток лимфы и формируется хронический отёк;

- активируются иммунные клетки, что вызывает воспаление;

- разрастаются сальные железы и окружающая их соединительная ткань;

- развиваются фиброзные изменения, что приводит к утолщению кожи и деформации носа [4].

Учёные ещё не пришли к единому мнению о патогенезе ринофимы, однако в исследованиях описано несколько ключевых процессов, которые чаще всего встречаются у пациентов. Эти изменения возникают ещё на стадии розацеа, а затем постепенно прогрессируют. Среди них выделяются:

- Сосудистые нарушения и ангионевроз. Одним из провоцирующих факторов считается повышенная чувствительность сосудов кожи к различным внешним раздражителям. Капилляры расширяются и теряют способность сужаться, что вызывает стойкое покраснение кожи (эритему). Этот процесс называют ангионеврозом — нарушением, при котором нервная система не может регулировать сосудистый тонус [13][15].

- Хроническое воспаление и нарушение иммунной регуляции. У пациентов с ринофимой кожа постоянно находится в состоянии хронического воспаления, даже при слабо выраженных внешних проявлениях. В этот процесс вовлекаются собственные иммунные клетки организма. Особую роль играют кателицидины — белки врождённого иммунитета, которые защищают кожу от микробов, регулируют местные воспалительные процессы и способствуют образованию новых сосудов [9]. При нарушении иммунитета на развитие воспаления могут влиять следующие факторы:

- Клещи Demodex folliculorum. Их часто обнаруживают у людей с розацеа и ринофимой. В норме они могут обитать на коже человека, но при сбоях иммунитета вызывают воспалительную реакцию. Исследования показали, что бактерии (Bacillus oleronius), живущие внутри этих клещей, провоцируют воспаление [10].

- Наличие бактерий Staphylococcus epidermidis. Их метаболиты (продукты обмена веществ) усиливают воспаление и могут вызывать образование папул (узелков) и пустул (гнойников) [11].

- Ангиогенез и лимфангиогенез. При прогрессировании ринофимы в коже образуются новые кровеносные и лимфатические сосуды, что сопровождается усилением притока крови, застоем лимфы и ростом соединительной ткани (фиброзом). Это подтверждено в исследованиях, где у пациентов с розацеа выявили повышенное образование сосудов и усиленную экспрессию факторов роста, в частности VEGF (сосудистого эндотелиального фактора роста) [12][13].

- Роль бактерии Helicobacter pylori. Ряд исследований показывает связь между розацеа и гастритом, ассоциированным с бактерией Helicobacter pylori. Она выделяет вещества, которые могут стимулировать высвобождение сосудорасширяющих агентов, вызывающих покраснение и воспаление кожи [14]. Хотя прямая связь с ринофимой не доказана, предполагается, что она может влиять на развитие предшествующей розацеа.

Классификация и стадии развития ринофимы

Ринофима является гипертрофическим (фиматозным) подтипом розацеа. Раньше розацеа делили на 4 подтипа:

- подтип I — эритематозно-телеангиэктатический;

- подтип II — папуло-пустулёзный;

- подтип III — фиматозный;

- подтип IV — глазной [15].

Типы розацеа

Однако в 2017 году международная группа экспертов (ROSCO) предложила более точную фенотипическую классификацию, которая основана не на подтипах, а на конкретных симптомах [16]. По ней ринофима также относится к фиматозной розацеа и диагностируется по утолщению и бугристости кожи носа, его деформации и разрастанию сальных желёз.

Согласно обзору исследователя Руви Чаухана и соавторов, официальной международной классификации стадий ринофимы не существует, однако в клинической практике условно выделяют три степени тяжести болезни в зависимости от разрастания тканей и степени деформации носа:

- Лёгкая степень. Появляется стойкое покраснение, расширение сосудов и умеренное утолщение кожи, при этом форма носа не изменяется. В этот период ринофиму могут воспринимать просто как алый нос либо как покраснение от жары или алкоголя.

- Средняя степень. Кожа носа становится плотной, на ней появляются заметные бугры, увеличиваются поры, а также может возникнуть ощущение тяжести. Поверхность носа теряет чёткие контуры. Иногда появляются воспалительные элементы: папулы и пустулы.

- Тяжёлая степень. Формируется шарообразный, клубневидный нос с выраженной деформацией. Разросшиеся ткани могут частично перекрывать носовые ходы, что затрудняет дыхание. Часто на этом этапе пациенты испытывают психологический дискомфорт и обращаются за хирургической помощью [1].

Степени тяжести ринофимы

В зарубежной литературе описаны гистологические формы ринофимы, т. е. разновидности болезни в зависимости от микроскопических изменений тканей. Однако эта классификация вызывает дискуссии, так как некоторые учёные не находят гистологических отличий при изучении ринофимы [4]. К тому же, такое разделение редко используют в рутинной практике.

В исследованиях, где всё-таки находят различия, выделяют четыре гистологических варианта ринофимы:

- железистый — выраженная гиперплазия (разрастание) сальных желёз и наличие микроскопического клеща рода Demodex;

- фиброзный — гиперплазия соединительной ткани и уменьшение количества сальных желёз;

- фиброангиоматозный — выраженная эритема, отёк и наличие пустул;

- актинический — скопления эластической ткани, характерные для кожи, повреждённой ультрафиолетовым излучением, а также наличие бактерий Propionibacterium acnes и дрожжеподобных организмов.

Осложнения ринофимы

Ринофима сама по себе является осложнённой формой розацеа, однако при отсутствии лечения она может привести к серьёзным физическим и психоэмоциональным состояниям. На фоне запущенной ринофимы могут развиться:

- Деформация носа. В результате разрастания тканей пропорции и форма носа изменяются. Увеличение объёма и бугристость кожи могут привести к асимметрии лица. В тяжёлых случаях нос может стать клубневидным.

- Нарушение дыхания. Гипертрофированные (увеличенные) ткани носа способны частично или полностью перекрыть наружные носовые ходы. Это затрудняет дыхание через нос, но не затрагивает обоняние. Пациенты могут ощущать заложенность, особенно когда лежат или занимаются физической активностью. Такое состояние может ухудшать самочувствие и качество сна.

- Психоэмоциональные проблемы. Ринофима часто становится причиной выраженного психологического дискомфорта. Изменение внешности снижает самооценку, приводит к избеганию общения, развитию тревожности и депрессии. Эта болезнь может восприниматься как стигматизирующее состояние, особенно когда её ошибочно ассоциируют с алкоголизмом, чему нет научных подтверждений [7].

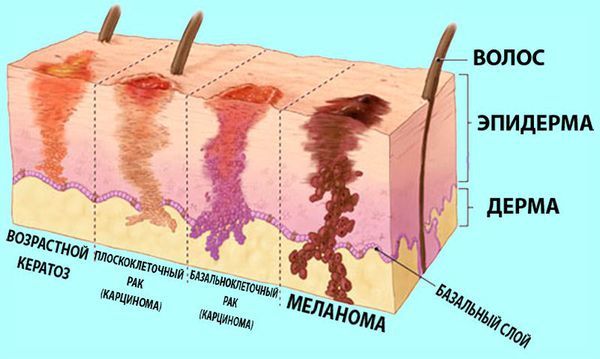

- Скрытые злокачественные новообразования. Хотя сама по себе ринофима доброкачественная, в некоторых случаях в тканях носа при ринофиме могут развиваться опухоли кожи. Наиболее часто возникает базальноклеточная карцинома (рак кожи), плоскоклеточная карцинома, крайне редко — лимфома или ангиосаркома (агрессивная злокачественная опухоль, которая развивается из клеток, выстилающих кровеносные и лимфатические сосуды) [17][18][19]. Опухоли могут маскироваться под участки разросшейся ткани, поэтому при резком изменении формы, цвета, поверхности или появлении изъязвлений следует проводить гистологию (исследование изменённых тканей под микроскопом).

- Присоединение вторичной инфекции. Может возникать из-за закупорки пор или повреждения кожи, которая становится более уязвимой.

Виды рака кожи

Диагностика ринофимы

С выявлением ринофимы обычно не возникает трудностей, так как она имеет характерные внешние симптомы. Пациенты с этим диагнозом наблюдаются у дерматолога или хирурга, в случае если у них есть выраженные деформации или нарушение дыхания, которые требуют операции.

Сбор анамнеза и осмотр

Для правильной постановки диагноза врачу необходимо точно собрать анамнез (историю болезни). На приёме он может задать следующие вопросы:

- Когда Вы впервые заметили покраснение или изменение кожи носа?

- Были ли в прошлом эпизоды розацеа (временные покраснения, сосудистые звёздочки)?

- Испытываете ли Вы трудности с дыханием через нос?

- Усугубляются ли симптомы с течением времени?

- Что провоцирует ухудшение состояния (солнце, алкоголь, стресс, острая пища, холод)?

- Диагностирована ли ринофима у Ваших родственников?

Осмотр пациента играет ключевую роль в диагностике. При ринофиме оцениваются:

- покраснение и стойкая эритема кожи носа;

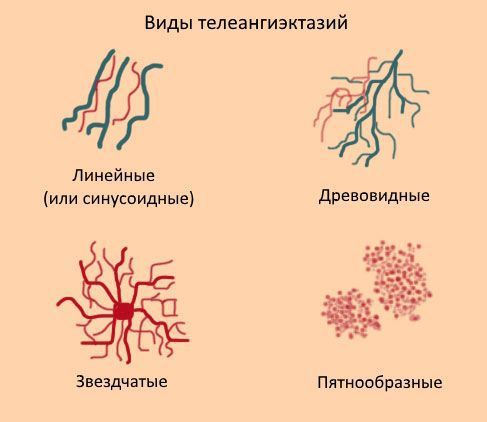

- наличие телеангиэктазий — расширенных поверхностных сосудов;

- утолщение, бугристость и структура кожи носа;

- разрастание сальных желёз и расширение пор;

- симметричность носа и деформации его контуров;

- наличие узелков, пустул или корочек;

- возможные признаки обструкции (закупорки) носовых ходов.

Виды телеангиэктазий (сосудистых звёздочек)

Инструментальная и лабораторная диагностика

Как правило, диагноз «ринофима» устанавливают на основе визуальной и симптоматической клинической картины. Однако в некоторых случаях пациентам назначают дополнительные обследования, чтобы уточнить диагноз и исключить другие болезни.

К основным методам инструментальной и лабораторной диагностики ринофимы относятся:

- дерматоскопия — помогает уточнить сосудистый рисунок и исключить злокачественные новообразования;

- биопсия кожи (забор изменённых тканей) с последующей гистологией — проводится при подозрении на рак кожи или при атипичном течении.

Дерматоскопия

Также пациентов могут направлять на ультразвуковое исследование (УЗИ) мягких тканей. Обычно дерматологи не назначают его, но сейчас этот метод активно внедряют. УЗИ могут проводить для того, чтобы решить вопрос об объёме удаления ткани.

Лабораторные анализы при диагностике ринофимы, например общий и биохимический анализы крови (ОАК и БАК), не проводят. Их назначают только для принятия решения об операции и перед приёмом системных ретиноидов.

Также могут проводить дополнительные обследования:

- Микроскопию на Demodex. Изучают соскоб кожи или ресниц под микроскопом, чтобы выявить клещей. Сейчас применяется редко, врачи, как правило, не особо опираются на него.

- Исследование на Helicobacter pylori (дыхательный тест, анализ крови, биопсия желудка). Могут рекомендовать при признаках гастроэнтерологических жалоб или при сочетании розацеа с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [14].

Дифференциальная диагностика

Ринофиму важно различать:

- с базальноклеточной карциномой;

- плоскоклеточной карциномой кожи;

- себорейным дерматитом;

- туберкулёзной волчанкой;

- саркоидозом кожи;

- шванномой (доброкачественной опухолью из клеток, образующих оболочку нерва), ангиосаркомой и кожной лимфомой [20];

- кожной формой лейшманиоза (появляется из-за укусов москитов и сопровождается формированием узелков, которые превращаются в язвы).

Для подтверждения последнего диагноза используют микроскопическое исследование мазка и ПЦР-анализ [21].

Лечение ринофимы

Ринофима не проходит сама, её обязательно нужно лечить. Для этого применяют современные медикаментозные, аппаратные и хирургические методы, а также комбинированный подход. Цель терапии — устранить разросшиеся ткани, восстановить форму носа и улучшить его внешний вид.

Медикаментозное лечение

К его методам относятся топическая (наружная) и системная терапия.

В рамках топической терапии назначают Ивермектин — противовоспалительный и противопаразитарный препарат, который эффективен при воспалённой ринофиме (особенно на фоне папул и пустул). Крем наносят на кожу курсом от нескольких недель до месяцев. Исследования показали, что наружное применение Ивермектина уменьшает воспаление и тормозит прогрессирование ринофимы [22].

При системной терапии пациентам выписывают:

- Доксициклин — антибиотик тетрациклинового ряда (препятствуют размножению бактерий) с противовоспалительным эффектом. Его используют при наличии папуло-пустулёзных элементов [1].

- Изотретиноин — системный ретиноид, который назначают в умеренных дозах, чтобы уменьшить сальные железы и воспаление, а также остановить разрастание тканей. Особенно эффективен на ранних стадиях, но его стоит принимать только под строгим контролем, так как есть риск появления побочных эффектов и тератогенности (может негативно повлиять на развитие эмбриона) [23].

Хирургическое лечение

Операция — основной метод терапии при выраженной деформации носа. В таком случае пациенту могут проводить:

- Тангенциальную эксцизию (послойное удаление). Выполняется скальпелем или термоскальпелем. Избыточные ткани удаляют слоями до нормальных тканей с появлением признаков сально-волосяных фолликулов, что позволяет сохранить способность кожи к заживлению. Отличается низкой стоимостью и быстрым восстановлением [24].

- Лазерную хирургию. При этом методе используют углекислотный (CO₂), эрбиевый (Er:YAG) или неодимовый (Nd:YAG) лазеры. CO₂-лазер испаряет избыточные ткани с хорошим гемостазом (при удалении тканей кровотечение минимальное или совсем не возникает), но есть риск ожога. Er:YAG является более щадящим и меньше воздействует термически, однако он менее эффективен в контроле кровотечения. Подходит для умеренных и неосложнённых форм ринофимы. После лазерного лечения нужно регулярно обрабатывать кожу в течение 2–4 недель [1][23].

- Метод субъединиц. Его применяют при тяжёлых формах болезни с выраженной деформацией. При таком вмешательстве пациенту разрезают нос по границам анатомических участков, удаляют патологические ткани и формируют новые контуры с применением лоскутов или хрящевых трансплантатов [24].

По данным обзора немецких учёных Джамала Гусейнова и Кристиана Мозе, хирургическое лечение является наиболее эффективным при выраженной ринофиме. В большинстве случаев наблюдается стойкое улучшение формы носа и снижение психологического напряжения [6].

Осложнения лечения

При хирургическом или лазерном удалении ринофимы могут возникнуть:

- послеоперационная эритема, отёк и рубцы;

- гипопигментация (светлые пятна на коже) или гиперпигментация;

- инфицирование раны.

При использовании Изотретиноина может появиться сухость кожи, нарушиться работа печени, а также измениться липидный профиль (баланс жиров) крови.

Реабилитация

После удаления патологических тканей необходимо:

- обрабатывать раны антисептиками или заживляющими мазями;

- защищаться от ультрафиолета, так как он может ухудшить восстановление;

- отказаться на время восстановления от посещения сауны, употребления алкоголя, острых и горячих продуктов;

- носить стерильные повязки при необходимости;

- проходить повторные осмотры у врача для контроля рубцевания.

Этих рекомендаций следует придерживаться до полного восстановления. Обычно после операции кожа полностью заживает за 3–6 недель.

Прогноз. Профилактика

Своевременное и адекватное лечение позволяет успешно избавиться от ринофимы. Однако стоит помнить, что она склонна к рецидивированию. Без лечения болезнь прогрессирует: увеличиваются ткани, усиливаются косметические и функциональные нарушения. Со временем нос может значительно деформироваться, что нередко затрудняет дыхание и приводит к социальной изоляции пациента [1][20].

Профилактика ринофимы

Специфической профилактики этой болезни не существует, так как ринофима развивается на фоне розацеа. Однако можно замедлить или предотвратить её прогрессирование. Для этого пациентам следует придерживаться следующих правил:

- своевременно лечить розацеа, особенно её папуло-пустулёзную форму;

- минимизировать влияние провоцирующих факторов (стресс, солнечное излучение, алкоголь, острые блюда);

- использовать солнцезащитные кремы;

- контролировать хронические болезни ЖКТ, в том числе инфицирование Helicobacter pylori [6].

Список литературы

Chauhan R., Loewenstein S. N., Hassanein A. H. Rhinophyma: Prevalence, Severity, Impact and Management // Clin Cosmet Investig Dermatol. — 2020. — Vol. 13. — P. 537–551. ссылка

Gether L., Overgaard L. K., Egeberg A., Thyssen J. P. Incidence and prevalence of rosacea: a systematic review and meta‐analysis // Br J Dermatol. — 2018. — Vol. 179, № 2. — P. 282–289.ссылка

Furukawa M., Kanetou K., Hamada T. Rhinophyma in Japan // Int J Dermatol. — 1994. — Vol. 33, № 1. — P. 35–37.ссылка

Schüürmann M., Wetzig T., Wickenhauser C., Ziepert M. et al. Histopathology of rhinophyma — a clinical-histopathologic correlation // J Cutan Pathol. — 2015. — Vol. 42, № 8. — P. 527–535.ссылка

Second J., Severac F., Paix A., Cribier B. Rhinophyma is associated with alcohol intake // J Am Acad Dermatol. — 2019. — Vol. 81, № 1. — P. 249–250.ссылка

Tüzün Y., Wolf R., Kutlubay Z., Karakuş O., Engin B. Rosacea and rhinophyma // Clin Dermatol. — 2014. — Vol. 32, № 1. — P. 35–46.ссылка

Curnier A., Choudhary S. Rhinophyma: dispelling the myths // Plast Reconstr Surg. — 2004. — Vol. 114, № 2. — P. 351–354.ссылка

Sadick H., Goepel B., Bersch C., Goessler U. et al. Rhinophyma: diagnosis and treatment options for a disfiguring tumor of the nose // Ann Plast Surg. — 2008. — Vol. 61, № 1. — P. 114–120.ссылка

Yamasaki K., Gallo R. L. Rosacea as a disease of cathelicidins and skin innate immunity // J Investig Dermatol Symp Proc. — 2011. — Vol. 15, № 1. — P. 12–15.ссылка

Lacey N., Delaney S., Kavanagh K., Powell F. C. Mite-related bacterial antigens stimulate inflammatory cells in rosacea // Br J Dermatol. — 2007. — Vol. 157, № 3. — P. 474–481.ссылка

Whitfeld M., Gunasingam N., Leow L., Shirato K. et al. Staphylococcus epidermidis: a possible role in the pustules of rosacea // J Am Acad Dermatol. — 2011. — Vol. 64, № 1. — P. 49–52.ссылка

Frank S., Hübner G., Breier G., Longaker M. T. et al. Regulation of VEGF expression in cultured keratrinocytes. Implications for normal and impaired wound healing // J Biol Chem. — 1995. — Vol. 270, № 21. — P. 12607–12613.ссылка

Gomaa A., Yaar M., Eyada M., Bhawan J. Lymphahgiogenesis and angiogenesis in non-phymatosis rosacea // J Cutan Pathol. — 2007. — Vol. 34, № 10. — P. 748–753.ссылка

Diaz C., Oсallaghan C. J., Khan A., Ilchyshyn A. Rosacea: a cutaneous marker of Helicjbacter pylori infection? Result of a pylot studi // Acta Derm Venerol. — 2003. — Vol. 83, № 4. — P. 282–286.ссылка

Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Розацеа: клинические рекомендации. — М., 2020. — 34 с.

Tan J., ROSCO coauthors. Updating the diagnosis, classification and assessment of rosacea by effacement of subtypes: reply from the author // Br J Dermatol. — 2017. — Vol. 177, № 2. — P. 598–599.ссылка

Chlebicka I., Stefaniak A. A., Bieniek A., Matusiak Ł. et al. Basal cell carcinoma within rhinophyma: coincidence or relationship? // Postepy Dermatol Alergol. — 2021. — Vol. 38, № 5. — P. 855–857.ссылка

Lazzeri D., Colizzi L., Licata G., Pagnini D. et al. Malignancies within rhinophyma: report of three new cases and review of the literature // Aesthetic Plast Surg. — 2012. — Vol. 36, № 2. — P. 396–405.ссылка

Düzgün S., Pekdemir I., Yılancı S., Balı Y. Y. et al. A cutaneous angiosarcoma arising from the rhinophyma // Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. — 2013. — Vol. 23, № 6. — P. 344–347.ссылка

Rohrich R. J., Griffin J. R., Adams W. P. Jr. Rhinophyma: review and update // Plast Reconstr Surg. — 2002. — Vol. 110, № 3. — P. 860–870.ссылка

Youssef M., Soua Y., Belhadjali H. Rhinophyma-like cutaneous leishmaniasis // Indian J Dermatol Venereol Leprol. — 2014. — Vol. 80, № 6. — P. 537–538.ссылка

Dall'Oglio F., Nasca M. R., Vitale P., Platania H. et al. Inflamed rhinophyma treated with topical ivermectin // J Am Acad Dermatol. — 2024. — Vol. 91, № 3. — P. 519–521.ссылка

Huseynov J., Mozet C. Aktuelle Empfehlung zur Therapie des Rhinophyms // Laryngorhinootologie. — 2020. — Vol. 99, № 11. — P. 772–778.ссылка

Dugourd P. M., Guillot P., Beylot-Barry M., Cogrel O. Surgical treatment of rhinophyma: Retrospective study // Ann Dermatol Venereol. — 2021. — Vol. 148, № 3. — P. 172–176.ссылка

Rhinophyma // Cleveland Clinic. — 2025.