Определение болезни. Причины заболевания

Рецидивирующий полихондрит (Relapsing polychondritis) — это редкое аутоиммунное воспалительное заболевание, которое возникает по неизвестной причине и проявляется болезненным отёком и покраснением хрящей ушной раковины и носа, поражением хрящей гортани и трахеи, воспалением глаз, болями в суставах и лихорадкой [1][3][14].

Аутоиммунными называют болезни, при которых иммунная система вырабатывает антитела против собственных клеток организма.

Распространённость

Заболевание одинаково часто встречается у женщин и мужчин. Может начаться в любом возрасте, но пик заболеваемости приходится на возрастную группу от 40 до 60 лет [1][11][14].

Достоверной статистики распространённости болезни нет, так как это редкая патология. Согласно некоторым личным наблюдениям врачей, частота её встречаемости колеблется от 1 до 3,5 случаев на 1 млн [2]. Примерно в 30 % случаев у пациентов могут наблюдаться одновременно и другие ревматические заболевания, например ревматоидный артрит, болезнь Шёгрена, системные васкулиты и системная красная волчанка [1][15].

Причины

Причины и факторы риска рецидивирующего полихондрита неизвестны. Вероятно, к нему есть генетическая предрасположенность, но эта гипотеза требует подтверждения.

Установлена связь заболевания с одним из антигенов гистосовместимости — HLA-DR4 [1][16]. Антигены гистосовместимости, они же HLA-антигены (от англ. Human Leucocyte Antigen — человеческие лейкоцитарные антигены) — это особые молекулы (белки) на поверхности практически всех клеток организма, которые выполняют роль своеобразных «антенн»: они позволяют организму распознавать свои и чужие клетки (бактерии, вирусы, раковые клетки и т. д.). При обнаружении чужеродных клеток именно HLA-антигены запускают иммунный ответ для их уничтожения и удаления из организма. У каждого человека индивидуальный набор таких антигенов.

Наличие HLA-DR4 не значит, что обязательно разовьётся рецидивирующий полихондрит, но повышает риск его возникновения.

Симптомы рецидивирующего полихондрита

Чаще всего заболевание начинается с внезапного болезненного отёка и покраснения ушной раковины или спинки носа.

![Отёк и покраснение ушной раковины [17] Отёк и покраснение ушной раковины [17]](/media/bolezny/recidiviruyushchij-polihondrit/otyok-i-pokrasnenie-ushnoy-rakoviny-17_s.jpeg)

Отёк и покраснение ушной раковины [17]

При вовлечении в воспалительный процесс хрящей гортани, в том числе щитовидного, возникает осиплость голоса, кашель, одышка, приступы удушья, болезненность при пальпации (прощупывании) этой зоны [1][2][6][8][9].

В области суставов может появиться боль и припухлость, что ограничивает подвижность этих суставов. Как правило, повышается температура тела до 37–38 °C.

Костохондрит (воспаление рёберных хрящей) приводит к болям при дыхании и его нарушению, а в тяжёлых случаях — к западению передней стенки грудной клетки.

Воспаление глаз может проявляться:

- конъюнктивитом — воспалением конъюнктивы (слизистой оболочки глаза);

- склеритом — воспалением склеры (наружной оболочки, или «белка» глаза);

- эписклеритом — воспалением ткани, лежащей между склерой и конъюнктивой;

- увеитом — воспалением сосудистой оболочки глаза;

- венозными и артериальными тромбозами сетчатки.

При этих состояниях становится невозможно смотреть на яркий свет, возникает жжение, боль, зуд в глазах, покраснение глазных яблок, ощущение песка в глазах, слезотечение, помутнение и расплывчатость контуров предметов, снижается острота зрения [2]. В редких случаях возникает периорбитальный отёк (вокруг глаз) или экзофтальм (выпячивание глазных яблок) [1][11][13][14].

При поражении сосудов (васкулите) может появиться разветвлённый багрово-синюшный сетчатый рисунок на коже (сетчатое ливедо) и другие проявления [5][7][14].

![Сетчатое ливедо [18] Сетчатое ливедо [18]](/media/bolezny/recidiviruyushchij-polihondrit/setchatoe-livedo-18_s.jpeg)

Сетчатое ливедо [18]

Иногда возникают разнообразные кожные высыпания. Поражение кожи может быть как локальным (в одном месте), так и распространённым (по всей коже).

Если в процесс вовлекается сердечная мышца и развивается миокардит, иногда нарушается ритм. При этом пациент может ощущать замирания, перебои в работе сердца, учащённое сердцебиение, внезапную слабость, головокружение, иногда человек теряет сознание. Признаки недостаточности кровообращения из-за нарушенных сокращений миокарда (сердечной мышцы) могут проявиться одышкой при нагрузке, утомляемостью и отёками [1].

Редко встречается поражение почек — гломерулонефрит. При этом возможны отёки, сначала на лице и в верхней половине туловища, а затем и генерализованные, т. е. по всему телу. Иногда уменьшается количество мочи и повышается артериальное давление [6].

Столь же редко наблюдается вовлечение центральной и периферической нервной системы с развитием:

- асептического (небактериального) менингита — воспаления оболочек головного и спинного мозга;

- менингоэнцефалита — воспаления оболочек и вещества головного мозга;

- миелита — воспаления спинного мозга;

- невропатии черепных нервов [4][10][14].

В отдельных случаях возможны венозные и артериальные тромбозы [2].

Патогенез рецидивирующего полихондрита

Механизм развития заболевания чётко не описан. Однако у пациентов и на моделях животных зафиксирована патологическая иммунная активность против различных компонентов хряща: коллагенов типа II, IX и XI (они есть в суставных хрящах) и протеогликанов (белков, которые являются основным компонентом хрящевой ткани). Патологическая иммунная активность означает, что иммунная система вырабатывает антитела против этих компонентов [7].

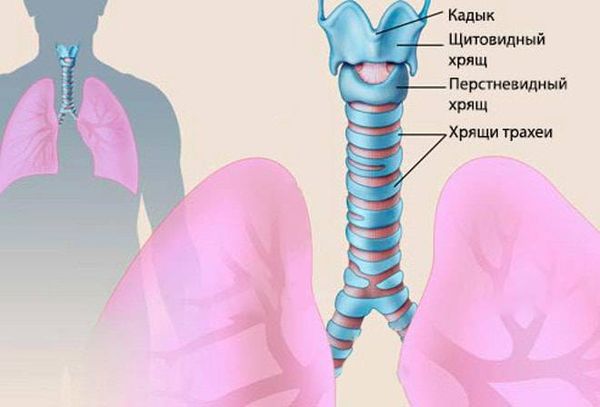

Это подтверждается и тем, что у 33–50 % больных рецидивирующим полихондритом в период высокой активности заболевания в сыворотке крови выявляется большое количество антител к коллагену типа II, тогда как у здоровых людей они обнаруживаются только в 4 % случаев [1][8][11]. При поражении хрящей гортани и трахеи обнаруживаются антитела к матрилину-1 — белку, который в основном содержится в трахеальном хряще. Есть мнение, что в развитии заболевания имеет значение неправильная регуляция механизмов воспаления [3].

Хрящи гортани и трахеи

Пусковой момент развития заболевания не определён. Известно, что активированные иммунные клетки (лимфоциты и макрофаги) начинают выделять биологически активные вещества — медиаторы. Эти вещества способствуют высвобождению ферментов — протеаз, которые разрушают хрящевую и соединительную ткань. В запуске повреждения принимают участие и выделяемые клетками активные формы кислорода.

В местах воспаления активизируются фибробласты — клетки, которые стремятся восстановить повреждения, но это лишь приводит к развитию фиброза (уплотнения). Из-за фиброза ткани утрачивают нормальную структуру и свои функции [1][14].

Классификация и стадии развития рецидивирующего полихондрита

Заболевание встречается редко, поэтому изучено недостаточно хорошо. Оно относится к группе редких системных ревматических заболеваний. Число описанных случаев немногим больше 1000. Этих данных недостаточно, чтобы выделить типы течения и стадийность.

Известно только, что течение полихондрита может быть как волнообразным, так и прогредиентным, т. е. неуклонно прогрессирующим. Иногда воспаление повторяется только в одной зоне, но чаще со временем вовлекаются новые органы и системы [2][6].

Общепризнанной классификации заболевания нет, но выделяют диагностические критерии заболевания [2][6][7][11][12].

Критерии, разработанные L. P. McAdam:

- двусторонний хондрит (воспаление хряща) ушных раковин;

- неэрозивный серонегативный полиартрит (воспаление нескольких суставов без образования эрозий на костях и появления в крови специфических антител);

- хондрит носа;

- поражение глаз;

- хондрит дыхательных путей;

- поражение кохлеарного (т. е. относящегося к улитке внутреннего уха) и/или вестибулярного аппарата [2][7][12][14].

Чтобы установить диагноз, нужно наличие как минимум трёх признаков.

J. M. Damiani и H. L. Levine модифицировали эти критерии. В их варианте для достоверного диагноза нужно:

- три критерия McAdam;

- или один критерий McAdam в сочетании с положительным результатом гистологического исследования;

- или два критерия McAdam в сочетании с эффективностью глюкокортикостероидов (ГКС) или Дапсона (противолепрозного препарата).

Сейчас в основном используются критерии C. J. Michet, они бывают большими и малыми.

Большие критерии — это доказанные эпизоды воспаления разных хрящей:

- суставного;

- хряща носа;

- хрящей гортани и трахеи.

Малые критерии:

- воспаление глаз (конъюнктивит, кератит, эписклерит, увеит);

- тугоухость (снижение слуха);

- вестибулярная дисфункция;

- серонегативный артрит (воспалительное заболевание суставов, при котором в крови не обнаруживаются специфические антитела, а именно ревматоидный фактор).

Диагноз выставляется на основании двух больших либо одного большого и двух малых критериев. Гистологическое исследование хряща при этом не требуется, за исключением атипичных случаев [1][11][12][14].

Осложнения рецидивирующего полихондрита

В результате воспаления разрушается хрящ ушной раковины. Из-за этого мочка уха либо провисает, либо неравномерно уплотняется за счёт фиброза и кальцификации. Ухо становится бесформенным, дряблым, может приобретать форму цветной капусты.

Воспалительный отёк наружного слухового прохода может привести к развитию тугоухости (снижению слуха). Разрушение структур внутреннего уха будет приводить к вестибулярным нарушениям, среди которых головокружение, шум в ушах и нарушение равновесия [1][2][8][9].

Хрящевая часть носовой перегородки также может полностью разрушаться с формированием так называемой седловидной деформации носа, при которой спинка носа западает. Всё это будет нарушать носовое дыхание и предрасполагать к развитию синуситов [11][13][14].

![Cедловидная деформация носа [17] Cедловидная деформация носа [17]](/media/bolezny/recidiviruyushchij-polihondrit/cedlovidnaya-deformaciya-nosa-17_s.jpeg)

Cедловидная деформация носа [17]

Поражение хрящей трахеи может приводить к коллапсу (спадению) дыхательных путей в ночное время, а сужение трахеи — к обструкции (нарушению проходимости) дыхательных путей.

При воспалении сосудов в них могут формироваться аневризмы — мешотчатые расширения. В области аневризмы возникает риск пристеночного тромбообразования и разрыва стенки сосуда.

При аортите (воспалении аорты) может формироваться недостаточность аортального клапана сердца, которая повлечёт за собой нарушение кровообращения и развитие сердечной недостаточности [1][13].

Увеиты, склериты и эписклериты, изменения вен и артерий глазного дна, поражение зрительного нерва становятся причиной нарушения зрения.

Суставы редко деформируются, но у многих пациентов они воспаляются и болят, из-за этого движения в суставах ограничиваются [1][3][6][1][14].

Диагностика рецидивирующего полихондрита

Диагностикой и лечением рецидивирующего полихондрита занимаются врачи-ревматологи. При необходимости привлекаются другие узкие специалисты: офтальмолог, невролог, хирург, отоларинголог и др.

Сбор жалоб и анамнеза (истории болезни)

Врач на приёме оценивает типичные жалобы пациента:

- отёк и покраснение ушной раковины, не затрагивающие мочку уха (этот симптом встречается в 84 % случаев);

- отёк и покраснение спинки носа, заложенность носа, чувство распирания, носовые кровотечения (встречаются примерно в 64 % случаев);

- боли в суставах, артриты (71 %);

- чувство инородного тела в глазах, светобоязнь, слезотечение, покраснение глазных яблок (около 50 %);

- боль в области передней поверхности шеи, осиплость голоса, затруднения при дыхании, кашель;

- повышение температуры тела (до 37–38,5 °C);

- утомляемость, слабость и др. [1][3][6]

Также врач может задать уточняющие вопросы:

- когда появилась каждая из жалоб;

- проводилось ли лечение, если да, то какое и было ли оно эффективным;

- есть ли похожие заболевания в семье;

- какие болезни и состояния предшествовали появлению жалоб.

Осмотр

При осмотре доктор обращает внимание на отёк и покраснение хрящевой части уха и/или спинки носа, припухлость суставов, повышение кожной температуры над ними, болезненность при пальпации (прощупывании).

Дыхание может быть стридорозным (свистящим, шумным) из-за поражения гортани и трахеи, голос — хриплым или недостаточно звучным. Возможно покраснение склеры глаза и слезотечение. При аортите над аортой будут выслушиваться патологические шумы.

Лабораторная диагностика

При общем клиническом анализе крови, как правило, выявляется анемия, лейкоцитоз и тромбоцитоз (увеличение лейкоцитов и тромбоцитов), повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Типично повышение С-реактивного белка (СРБ), альфа- и гамма-глобулинов. Однако специфических лабораторных критериев, которые бы точно указывали на это заболевание, не существует.

При клиническом анализе мочи в случае поражения почек могут выявляться эритроциты, лейкоциты, белок и гиалиновые цилиндры (в норме их количество в моче должно быть минимальным).

Чтобы отличить рецидивирующий полихондрит от других болезней с похожими симптомами, назначаются иммунологические исследования: на ревматоидный фактор (РФ), антинуклеарные антитела (АНФ) и антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА). Их появление в низком титре (небольшом количестве) возможно и при рецидивирующем полихондрите, и при перекрёстных синдромах, т. е. при сочетании полихондрита с другими системными заболеваниями соединительной ткани [1][6][7][11][12][14].

В сомнительных случаях проводится биопсия хряща с последующим гистологическим исследованием, при этом берут образец хрящевой ткани и затем исследуют под микроскопом. В образце ткани будут выявляться инфильтраты (скопления) из мононуклеарных клеток и разрушение хряща. Если у пациента яркая клиническая картина, то биопсию хряща не делают [1][4].

Инструментальная диагностика

Электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ) и доплерографическое исследование сосудов (УЗДГ). Врач может их назначить, чтобы оценить работу сердца. Эти исследования могут выявить нарушения ритма и проводимости, признаки вторичной ишемии (недостаточного кровоснабжения) сердца, клапанные нарушения, изменения диаметра аорты, признаки воспаления аорты и крупных артерий и локальные сужения сосудов.

Эхокардиография

КТ- и МР-ангиография применяются для уточнения сосудистых поражений.

Лёгочные функциональные пробы и компьютерная томография (КТ) лёгких нужны при поражении органов дыхания. КТ позволяет выявить утолщение и сужение трахеи и бронхов, наличие кальцификации и степень отёка подсвязочного пространства глотки [1][11].

Офтальмоскопия требуется при поражении глаз. При этом исследовании врач осматривает глазное дно с помощью специальных инструментов.

Рентгенография, УЗИ и МРТ суставов могут применяться, чтобы оценить поражение суставов. Для рецидивирующего полихондрита типичны артриты, при которых не разрушается костная ткань суставов, не формируются стойкие контрактуры (ограничения подвижности суставов) и анкилозы (сращение суставов).

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с фтордезоксиглюкозой, которая накапливается в зоне воспаления хряща, может быть полезна, чтобы как можно раньше диагностировать болезнь и оценить степень её активности [12].

Дифференциальная диагностика

Врач будет проводить дифференциальную диагностику, т. е. отличать рецидивирующий полихондрит от заболеваний с похожими проявлениями:

Лечение рецидивирующего полихондрита

Консервативное лечение

Лечение направлено на то, чтобы подавить аутоиммунное воспаление, для чего используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), глюкокортикостероиды (ГКС) и цитостатические иммуносупрессанты (Циклофосфамид, Азатиоприн, Микофенолата Мофетил, Метотрексат, Циклоспорин А). Обычно их нужно принимать довольно долго. Со временем врач может заменить препараты.

Есть данные об успешном применении ингибиторов янус-киназ (Тофацитиниба) и генно-инженерных биологических препаратов: ингибиторов ФНО-альфа, Ритуксимаба, ингибиторов ИЛ-6 и ИЛ-1. Однако рекомендации по применению этих препаратов пока не разработаны [1][6][8][10][11][12][13][14].

Есть отдельные сообщения об эффективности противолепрозного препарата — Дапсона.

Дозы ГКС при тяжёлом течении болезни могут быть высокими — до 1 мг/кг/сут. Иногда проводится пульс-терапия — введение высоких доз ГКС внутривенно в течение трёх последовательных дней.

Осложнения лечения

Осложнениями применения ГКС, иммуносупрессантов, таргетных и генно-инженерных препаратов могут стать инфекции, нарушение кроветворения и токсические реакции, поэтому важно регулярно наблюдаться у врача и сдавать назначенные анализы: общеклинический анализ крови, анализ на креатинин и печёночные трансаминазы (АСТ и АЛТ).

При длительном приёме НПВП и ГКС возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом: язвы и кровотечения. Чтобы защитить слизистую оболочку желудка и кишечника от повреждений, врач может назначить ингибиторы протонной помпы (Омепразол и др.) или Ребамипид. Для раннего выявления этих проблем проводится гастроскопия (ЭГДС).

Гастроскопия

Осложнения при длительной терапии ГКС могут включать:

- Нарушения углеводного обмена с развитием стероидного диабета. Чтобы избежать этого состояния, нужно контролировать уровень глюкозы с помощью анализа крови.

- Снижение минеральной плотности костей с возникновением риска переломов. Для профилактики этого осложнения назначаются препараты кальция и витамина D.

- Артериальную гипертензию. Для её профилактики важно регулярно контролировать артериальное давление и обратиться к врачу, если оно будет повышенным.

Хирургическое лечение

При нарушении дыхания из-за сужения или спадения трахеи прибегают к хирургическому лечению:

- проводят трахеостомию, при которой в стенке трахеи создают отверстие для дыхания;

- применяют стенты для восстановления проходимости трахеи [12][14].

Трахеостома

Для исправления седловидной деформации носа проводится трансплантация костной ткани.

При развитии тугоухости возможно использование кохлеарных имплантов, с помощью которых можно восстановить слух.

Если аортит (воспаление аорты) приводит к развитию недостаточности аортального клапана, проводится его протезирование.

Если из-за васкулита в сосудах сформировались аневризмы, проводятся реконструктивные операции на поражённых сосудах [1][12][14].

Прогноз. Профилактика

Без лечения заболевание неуклонно прогрессирует. Чем раньше будет установлен диагноз и начата специфическая терапия, тем благоприятнее прогноз: меньше осложнений, лучше выживаемость и качество жизни. Если заболевание не поражает сердце, сосуды, хрящи гортани и трахеи, то оно не представляет угрозу для жизни. В течение 5 лет после постановки диагноза остаются живы около 70 % пациентов, а в последние годы эта цифра увеличилась до 94 % [1][16].

В то же время чем больше жизненно важных органов вовлечено в процесс аутоиммунного воспаления (сердце, почки, органы дыхания, сосуды), тем больше вероятность нарушения их работы и неблагоприятного прогноза. Сильнее всего выживаемость снижается при васкулите — воспалении стенок артерий. Однако смертность в большей мере связана с инфекционными осложнениями проводимой иммуносупрессивной терапии [1][14].

Полностью вылечиться от рецидивирующего полихондрита невозможно, это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором могут быть периоды ремиссии (низкой активности) и периоды обострений (высокой активности).

Профилактика рецидивирующего полихондрита

Первичной профилактики не существует, т. е. нет таких мер, которые помогли бы предотвратить заболевание, так как неизвестны его причины.

Вторичная профилактика направлена на то, чтобы поддерживать ремиссию и своевременно лечить эпизоды обострения. Для этого применяется длительная лекарственная терапия в индивидуально подобранных дозах. Также при этом заболевании важно соблюдать принципы здорового питания и отказаться от вредных привычек.

Список литературы

Ревматические заболевания в 3 томах. Том III. Заболевания мягких тканей: руководство / под ред. Д. Х. Клиппела, Д. Х. Стоуна, Л. Д. Кроффорд, П. Х. Уайт; пер. с англ., под ред. Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой, Ю. А., Олюнина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 336 с.

Корнилова Е. В., Майорова Ю. Н., Беляева Е. А. Рецидивирующий полихондрит, трудности диагностики // Вестник новых медицинских технологий. — 2013. — Т. XX, № 2. — С. 365–368.

Шилкина Н. П., Масина И. В., Осипова С. Ю., Клоков А. В. Рецидивирующий полихондрит в практике ревматолога // Научно-практическая ревматология. — 2018. — Т. 56, № 2. — С. 253–256.

Kawai H., Nakajima A. Images in clinical medicine. Red puffy ears // N Engl J Med. — 2010. — Vol. 362, № 10. — Р. 928.ссылка

Тюрин В. П., Мезенова Т. В. Успешная диагностика и лечение рецидивирующего полихондрита // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. — 2008. — Т. 3, № 1. — С. 150–152.

Годзенко А. А., Губарь Е. Е. Рецидивирующий полихондрит: диагностируем то, что знаем? // Consilium medicum. — 2008. — Т. 10, № 2. — С. 37–39.

Edrees A. Relapsing polychondritis: a description of a case and review // Rheumatol Int. — 2011. — Vol. 31, № 6. — Р. 707–713.ссылка

Черняк В. И., Савельев А. И., Погромов А. П. и др. Рецидивирующий полихондрит // Клиническая медицина. — 2014. — № 11. — С. 22–28.

Сайковский Р. С., Бабак В. В., Григорьева М. А. Рецидивирующий полихондрит. Случай из практики // Клиническая практика. — 2011. — № 4. — С. 44–49.

Черняк В. И., Савельев А. И., Меньшикова И. В., Погромов А. П. Поражение нервной системы при рецидивирующем полихондрите // Клиническая медицина. — 2016. — Т. 94, № 2. — С. 108–113.

Кулагин И. В., Беляева Е. А. Клинический случай рецидивирующего полихондрита у женщины средних лет // Клиническая медицина и фармакология. — 2024. — Т. 10, № 1. — C. 6–10.

Мешков А. Д., Жиляев Е. В., Новиков П. И. Опыт успешного лечения рецидивирующего полихондрита тофацитинибом // Вестник терапевта. — 2023. — Т. 56, № 1. — С. 21–29.

Скрябина Е. Н., Александрова О. Л., Романова И. А. и др. Рецидивирующий полихондрит (клинические наблюдения) // Научно-практическая ревматология. — 2024. — Т. 62, № 2. — С. 237–243.

Секреты ревматологии / под ред. С. Дж. Уэста. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 760 с.

Benning K., Müller-Ladner U., Rauh G., Lang B. Chronic recurrent polychondritis // Z Rheumatol. — 1993. — Vol. 52, № 3. — Р. 142–149. ссылка

Borgia F., Giuffrida R., Guarneri F., Cannavò S. P. Relapsing Polychondritis: An Updated Review // Biomedicines. — 2018. — Vol. 6, № 3. — Р. 84. ссылка

Arnaud L., Costedoat-Chalumeau N., Mathian A. et al. French practical guidelines for the diagnosis and management of relapsing polychondritisProtocole national de diagnostic et de soins pour la polychondrite chronique atrophiante // La Revue de Médecine Interne. — 2003. — Vol. 44, № 6. — P. 282–294.ссылка

Livedo reticularis // Mayo Clinic. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 07.10.2024.