Определение болезни. Причины заболевания

Последствия инсульта (Effects of stroke) — это нарушения в работе различных органов и систем организма, которые возникают из-за перенесённого ишемического или геморрагического инсульта и сохраняются спустя время после него.

Нарушения могут быть со стороны:

- нервной системы — парезы (слабость мышц) и параличи, нарушения глотания и когнитивные нарушения (проблемы с памятью, вниманием, мышлением, речью — встречаются в 62 % случаев) [4];

- зрительной системы — выпадение или сужение полей зрения;

- психической сферы — развитие апатии, депрессии и т. д.

В клиническом течении инсульта выделяют несколько периодов:

- Острейший период — первые 3 суток.

- Острый период — до 28 суток.

- Ранний восстановительный период — до 6 месяцев.

- Поздний восстановительный период — до 2 лет.

- Период остаточных явлений — после 2 лет [20].

О последствиях инсульта можно говорить, начиная с третьего периода (раннего восстановительного) [26]. Нарушения, которые сохраняются после 28 суток с момента инсульта и до 6 месяцев, считаются ранними последствиями, а те, которые определяются после 6 месяцев — поздними.

Как правило, любые последствия инсульта негативно влияют на качество жизни как самих пациентов, так и окружающих их людей, ведь пациенты иногда нуждаются в постоянной посторонней помощи при выполнении рутинных бытовых задач. Одним из методов коррекции последствий инсульта является специализированное реабилитационное лечение. Его стратегическая цель — восстановить утраченные функции, чтобы пациент смог как можно скорее вернуться к прежнему образу жизни.

Причины и факторы риска последствий инсульта

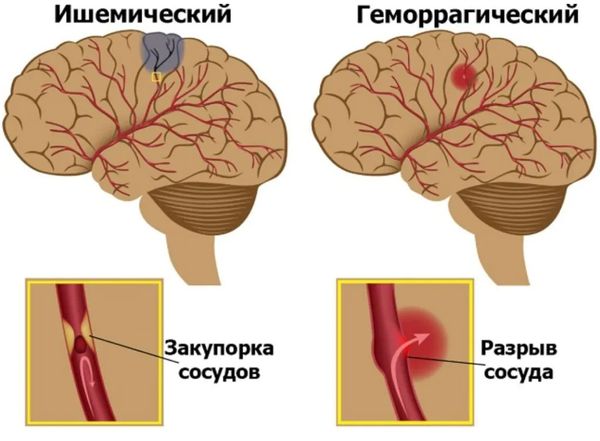

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), вызванное закупоркой сосуда (так возникает ишемический инсульт) или его разрывом (так развивается геморрагический инсульт). Он проявляется внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением неврологических симптомов, которые сохраняются более 24 часов.

Ишемический и геморрагический инсульт

Это одно из наиболее частых неврологических заболеваний с высокой распространённостью, которое представляет собой актуальную медико-социальную проблему. В России живёт более 1 млн больных, перенёсших ОНМК, при этом ежегодно происходит около 500 тыс. новых случаев заболевания, что позволяет этому недугу сохранять лидерство среди причин стойкой инвалидизации населения [1].

Известны три ведущие причины ишемических инсультов:

- 50 % случаев вызваны атеросклеротическими бляшками крупных сосудов головного мозга и их отрывом от места прикрепления;

- 20 % случаев — кардиоэмболическим фактором (отрывом части тромба с клапанов или стенок сердца);

- 25 % случаев так называемых микроинсультов — поражением мелких сосудов;

- 5 % случаев — васкулитом и расслоением экстракраниальных (внечерепных) артерий: сонной, части подключичной и позвоночной артерий [2].

Геморрагический инсульт встречается в пять раз реже, чем ишемический, но умирают от него намного чаще. Это связано с быстрым развитием отёка головного мозга и сдавлением ткани мозга образовавшимся скоплением крови — гематомой [3].

Любой из типов инсульта может привести к формированию неврологического дефицита, т. е. нарушению каких-то функций и навыков, так как следствием инсульта всегда является гибель нервных клеток, которые выполняли строго определённые функции в головном мозге. Однако выраженность нарушений, вызванных гибелью клеток, может варьироваться от незначительной до высокой степени. Решающее значение имеет объём и место очагового повреждения головного мозга.

Фактором риска развития серьёзных последствий может считаться обширный объём очагового поражения и его расположение. Например, гибель нервных клеток в области ствола мозга, который регулирует жизненно важные функции (дыхание, пищеварение, сердцебиение и кровяное давление), нередко приводит к нарушению работы сразу в нескольких системах: сердечно-сосудистой, выделительной, двигательной и речевой. Однако нельзя сказать, что инсульт в области ствола головного мозга — самый опасный с точки зрения последствий, потому что микроочаг в стволе мозга может вызвать намного меньше проблем, чем большое поражение коры полушария.

Симптомы последствий инсульта

Симптомы перенесённого инсульта будут зависеть от того, какой участок мозга повреждён и насколько сильно. Например, если инсульт возник в правом полушарии, то двигательные и/или чувствительные нарушения возникнут в левой половине тела, если в левом полушарии, то наоборот, а если в задней части мозга, то могут возникнуть проблемы со зрением [3].

Наиболее часто встречаются такие последствия инсульта:

- Нарушения речи. Из-за пареза (слабости) и плохой координации мышц рта, глотки и гортани может наблюдаться дизартрия — снижение разборчивости речи. Содержание речи остаётся неизменным, т. е. человек правильно мыслит и выражает свои мысли, может писать и понимать устную и письменную речь, но сам говорит невнятно. Дизартрия сильно влияет на пациента и его семью, так как им становится сложнее общаться. Помимо дизартрии у пациента может развиться частичная или полная афазия — нарушение речи, при котором человек не может говорить или не понимает обращённую к нему речь [13].

- Нарушения глотания (дисфагия). В речи и глотании участвуют почти одни и те же мышцы, поэтому у пациентов с дизартрией часто возникают проблемы с приёмом пищи и глотанием. Дисфагия часто встречается у пациентов после обширных ОНМК, а также после инсульта в области ствола мозга. Она проявляется попёрхиванием или затруднением прохождения твёрдой или жидкой пищи [12].

- Асимметрия лица. Этот симптом возникает при развитии паралича, в частности мимических мышц. Он связан с дефицитом возбуждающих импульсов на мышцы.

- Слабость в руках и ногах вплоть до полного отсутствия движений в них. Чаще развивается центральный гемипарез — слабость в одной половине тела. Из-за этого людям становится трудно брать и удерживать какие-то предметы, а иногда совсем не получается двигать рукой или ногой.

- Нарушение координации и походки. При развитии центрального гемипареза меняется походка — из-за слабости мышц человек в основном опирается на здоровую ногу, из-за ограниченной подвижности суставов сгибает ногу сразу в бедре и колене, чтобы сделать шаг. Если суставы не сгибаются, подтягивает выпрямленную ногу за собой, наклоняя корпус вперёд, либо делает ногой круговое движение. Такая походка позволяет компенсировать нарушения и хоть как-то двигаться [1][22].

![Пример походки при инсульте: чтобы сделать шаг поражённой ногой, пациент совершает ею круговое движение [21] Пример походки при инсульте: чтобы сделать шаг поражённой ногой, пациент совершает ею круговое движение [21]](/media/bolezny/posledstviya-insulta/primer-pohodki-pri-insulte-chtoby-sdelat-shag-porazhyonnoy-nogoy-pacient-sovershaet-eyu-krugovoe-dvizhenie-21_s.jpeg)

Пример походки при инсульте: чтобы сделать шаг поражённой ногой, пациент совершает ею круговое движение [21]

- Повышение мышечного тонуса (спастичность). Эта форма гипертонуса часто встречается у пациентов, перенёсших инсульт, и является причиной функциональных ограничений, контрактур (тугоподвижности суставов), костно-суставных деформаций и болей. Спастичность следует отличать от других видов нарушений мышечного тонуса, например дистонии (постоянного или периодического сокращения мышц) [14].

- Сгибательные контрактуры в руках и ногах. Они развиваются в том случае, если спастичность не лечили или предпринятых мер оказалось недостаточно, чтобы предотвратить её усугубление. При таких контрактурах невозможно согнуть или разогнуть руку или ногу в одном или нескольких суставах.

- Боль в мышцах на поражённой стороне. Боль обычно постоянная, ноющая, часто возникает в области плечевого сустава. Её причина в растяжении суставной сумки и мышц плеча, которые не способны его поддерживать из-за пареза (слабости). Нередко в течение 3 недель после инсульта определяется подвывих плеча. Эти последствия можно предотвратить, если вовремя установить ортез. Боль также может быть связана со спастичностью.

- Задержка или недержание мочи и кала. Часто возникают при обширном поражении мозга.

- Головокружения. Встречаются после инсульта с очагом поражения в стволе мозга, но могут беспокоить и при других локализациях очага. Головокружения бывают кратковременными или постоянными, что затрудняет безопасное перемещение в пространстве. Из-за этого пациенту может требоваться посторонняя помощь, ходунки или трость.

- Головные боли. Как правило, они постоянные, диффузные (болит вся голова), умеренной интенсивности. Обычно связаны с формированием гематомы в мозге после геморрагического инсульта, но могут беспокоить и после ишемического инсульта.

- Эпилептические приступы. Часто возникают после кровоизлияний, особенно в теменно-височной и височной области. Во время приступа пациент теряет сознание, у него могут начаться судороги, возможно непроизвольное мочеиспускание или дефекация [1].

Все эти симптомы могут наблюдаться как в позднем периоде, так и в раннем восстановительном.

Патогенез последствий инсульта

Рассмотрим механизм развития некоторых последствий инсульта.

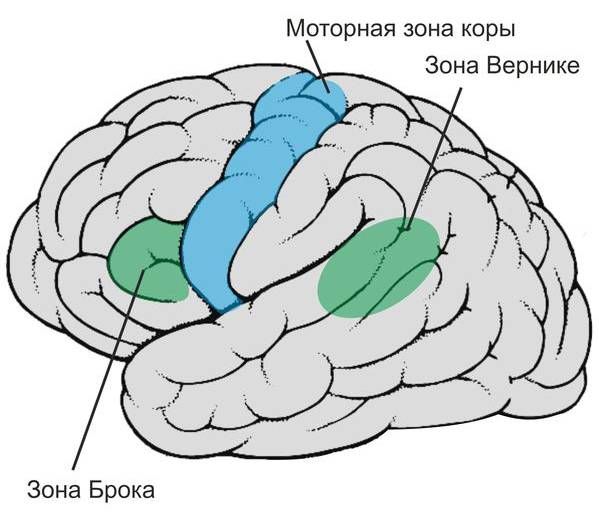

Нарушения речи (дизартрия и афазия) связаны с поражением определённых областей коры головного мозга. Поражение моторной зоны коры может стать причиной дизартрии. Если повреждается центр Брока, то развивается афазия с трудностями воспроизведения речи [4]. Поражение зоны Вернике клинически проявляется афазией с нарушением понимания обращённой речи. В большинстве случаев у одного пациента наблюдается комплексное нарушение, например дизартрия с элементами какого-либо вида афазии. Это связано с анатомической близостью и компактностью расположения центров речи в головном мозге [5].

Речевые зоны головного мозга

Патологические изменения в центральной и периферической нервной системе (в мышцах, сухожилиях и других структурах) происходят из-за повреждения определённых нервных путей в головном и спинном мозге, в частности ретикулоспинального тракта. Обычно эти пути помогают контролировать мышцы, сдерживая их излишнюю активность. Из-за повреждений контроль ослабевает и мышцы становятся слишком напряжёнными, т. е. формируется повышенный мышечный тонус — спастичность.

Если спастичность нарастает, со временем могут сформироваться более стойкие изменения в мышцах и сухожилиях, а именно контрактуры. Они ограничивают объём движений в суставах, в результате чего пациенту сложно выпрямить руку или разжать пальцы. Контрактуры в области голеностопного сустава затрудняют ношение обуви и в целом делают походку более шаткой и медленной. Иногда из-за них человек вообще не может самостоятельно передвигаться [6].

Кроме того, спастичность часто сопровождается болью и неприятными мышечными спазмами. Когда мышцы напрягаются, они посылают болевые сигналы в спинной мозг. Эти сигналы активируют нервные клетки (α- и γ-мотонейроны), которые отвечают за сокращение мышц, из-за чего мышцы становятся ещё более напряжёнными. Возникающий мышечный спазм стимулирует болевые рецепторы внутри мышц, усиливая спазм и боль. Получается замкнутый круг: боль вызывает спазм, а спазм усиливает боль и т. д. В результате ухудшается состояние мышц и соединительных тканей. Из-за дальнейшей активации болевых рецепторов боль становится хронической. Кроме того, у пациента на фоне нарушений часто усиливаются депрессия и апатия, падает мотивация к лечению. Всё это увеличивает длительность лечения [6].

Классификация и стадии развития последствий инсульта

В зависимости от того, какие функции нарушены, последствия инсульта условно можно разделить на несколько групп:

- нарушения когнитивной сферы;

- двигательной сферы;

- психической сферы;

- чувствительности;

- координации;

- сочетанные формы.

Степени выраженности когнитивных последствий инсульта:

- лёгкие;

- умеренные;

- тяжёлые [15].

Реабилитационный прогноз последствий инсульта:

- благоприятный — все функции могут восстановиться полностью или в значительной мере;

- относительно благоприятный — возможно частично восстановить функции;

- сомнительный — нельзя точно определить прогноз;

- неблагоприятный — восстановление маловероятно, невозможно даже частично устранить нарушения функций и уменьшить степень их выраженности [24].

Осложнения последствий инсульта

Пациенты с речевыми нарушениями не могут в полной мере поддерживать общение с окружающими, поэтому перестают взаимодействовать с ними, что приводит к изоляции от общества. Поскольку общение неразрывно связано с выражением личности и социальными отношениями, у пациента могут развиваться стойкие психологические нарушения, такие как депрессивный синдром, который характеризуется снижением фона настроения, апатией и повышенной плаксивостью.

Двигательные нарушения связаны с постоянной ноющей болью в руках и ногах, ограничением подвижности и нарушением ходьбы. В результате пациенту становится сложно самому выполнять гигиенические процедуры и решать бытовые задачи. Обездвиженность, в свою очередь, создаёт высокий риск развития тромбозов, пролежней и присоединения вторичной инфекции, которая может проникнуть через пролежни или через дыхательные пути. Инфекция может стать причиной сепсиса.

Трудности при глотании могут быстро привести к развитию белково-энергетической недостаточности и снижению веса, а это ещё один пусковой механизм для развития пролежней. При дисфагии пища, жидкость или слюна могут попадать в дыхательные пути вместо пищевода, что грозит развитием аспирационной пневмонии — воспаления лёгких на фоне массивного проникновения в дыхательные пути посторонних веществ (аспирата) [12].

Спастичность приводит к укорочению сухожилий, формированию контрактур и деформации суставов. Всё это повышает риск падений и переломов, что в итоге ещё сильнее обездвиживает пациентов и снижает качество их жизни [7]. Малоподвижный образ жизни может стать причиной набора избыточного веса.

Диагностика последствий инсульта

Определением спектра нарушений, которые возникли после инсульта, занимается невролог, а также врач физической и реабилитационной медицины (ФРМ).

Чтобы точно оценить последствия инсульта, проводится комплексное обследование с включением различных объективных тестов, которые дают чёткие данные о когнитивных и двигательных возможностях пациента. В том числе применяются различные валидированные шкалы, такие как шкала Рэнкина, индекс мобильности Ривермид, шкала оценки тяжести дисфагии, шкала Ашворт для оценки спастичности и др. Они позволяют сформировать полную картину всех нарушений, которые ограничивают человека.

Например, шкала Рэнкина применяется, чтобы оценить общую инвалидизацию и примерную степень зависимости пациента от помощи других людей. Согласно этой шкале:

- 0 баллов — симптомов и инвалидизации нет.

- 1 балл — есть некоторые симптомы, но признаков инвалидизации нет. Пациент может выполнять все привычные дела.

- 2 балла — незначительная инвалидизация. Пациент не может заниматься привычными делами в полном объёме, но в повседневной деятельности ему не нужна посторонняя помощь.

- 3 балла — умеренная инвалидизация. Пациенту нужна помощь в повседневных делах, но ходит он самостоятельно.

- 4 балла — выраженная инвалидизация. Пациенту нужна помощь при ходьбе и в удовлетворении физиологических потребностей.

- 5 баллов — тяжёлая инвалидизация. Пациент прикован к постели, страдает недержанием мочи и кала, ему нужен постоянный уход [20].

Могут назначаться разные инструментальные методы, например МРТ и КТ. Контрольные снимки КТ или МРТ спустя время после перенесённого инсульта позволяют выявить постинсультные кисты и внутримозговые гематомы нетравматического характера. Кратность и сроки проведения этих исследований определяет врач, исходя из клинической необходимости.

МРТ и КТ — незаменимые помощники, так как позволяют с высокой точностью определить, какие ткани мозга пострадали при инсульте и могут ли они восстановиться. Кроме того, благодаря развитию искусственного интеллекта, в современных научных исследованиях обсуждается возможность создания инструментов, которые помогут врачам лучше анализировать результаты этих исследований и принимать более точные решения о лечении [9].

Лечение последствий инсульта

Мультидисциплинарный подход — один из базисных принципов в концепции современной реабилитации. Врач-невролог традиционно включает в команду врача ЛФК, логопеда, нейропсихолога и других клиницистов, чтобы разработать индивидуальную реабилитационную программу, отвечающую целям конкретного пациента. Так как комплекс последствий инсульта всегда уникален, то программа строится только на основании выявленных функциональных нарушений, которые подтвердились в ходе диагностики.

В России принята трёхэтапная система реабилитации больных после инсульта:

- I этап (острая стадия инсульта) — лечение проходит в первичных сосудистых отделениях. На этом этапе пациенту оказывают специализированную помощь, проводят начальные реабилитационные мероприятия в рамках палаты: высаживание на кровати и другие в зависимости от состояния больного.

- II этап (ранний восстановительный период) — специализированную помощь оказывают в реабилитационных центрах или в отделениях раннего восстановительного лечения (стационарно);

- III этап (поздний восстановительный период) — реабилитационную помощь оказывают амбулаторно [18].

Можно сказать, что лечение последствий инсульта начинается уже на I этапе медицинской реабилитации, если нет жизненных противопоказаний (т. е. если состояние пациента стабильно).

Исследование В. В. Ковальчука и его коллег показало, что наиболее значительное восстановление возможно в первые 3 месяца от развития инсульта. После 6 месяцев, как правило, возможно только ограниченное улучшение, но у ряда пациентов восстановление может продолжаться и более длительный период времени [17].

К общим принципам реабилитации относится:

- раннее начало;

- мультидисциплинарный подход;

- постановка индивидуальных целей реабилитации;

- комплексность применяемых методов;

- активное вовлечение и участие самого пациента, его приверженность к лечению;

- функциональная значимость упражнений для пациента, т. е. упражнения должны быть полезны для конкретного пациента, стимулировать весь организм правильно работать, включаться во все процессы;

- регулярность и адекватная интенсивность занятий, соответствующая состоянию пациента.

Цели и методы лечения различаются в зависимости от этапа. Лечение последствий инсульта может быть медикаментозным и немедикаментозным.

Медикаментозное лечение

К медикаментозным методам относится подбор базисной терапии (она направлена на нормализацию жизненно важных функций), а также назначение профилактического лечения, чтобы снизить риск рецидива инсульта.

Для стимуляции высших когнитивных функций в отечественной неврологической практике распространено назначение различных ноотропных средств.

Передовым и высокодоказательным методом лечения спастичности и боли, связанной с ней, является применение ботулинотерапии в виде инъекций [8]. Лекарство могут вводить в мышцы ноги или руки, в зависимости от целей лечения. Ботулотоксин типа «А» блокирует высвобождение ацетилхолина из нервных окончаний моторного нейрона, что вызывает расслабление мышцы. Также этот препарат снижает активность рецепторов TRPV1, что уменьшает чувство жжения, и затормаживает синаптическое высвобождение вещества P и глутамата, которые влияют на появление и передачу боли [10].

Немедикаментозное лечение

К таким методам относится индивидуальный комплекс лечебной физкультуры, физиотерапия, занятия с логопедом и нейропсихологом, эрготерапия (лечение через трудовую деятельность), иглорефлексотерапия, лечение положением, ортезотерапия и психотерапия.

ЛФК в контексте двигательной реабилитации постинсультных пациентов включает различные методики и приёмы. К классическим методам относят метод целенаправленного обучения и круговую тренировку:

- Первый метод подразумевает интенсивные тренировки с упражнениями, которые помогают освоить движения, которые важны в повседневной жизни, например манипуляции столовыми приборами во время еды.

- Суть круговой тренировки в том, что упражнения повторяются в определённой последовательности и большое количество раз. Исследования показали, что выполнение нескольких сотен повторов движений за час позволяет обучиться навыку, даже если инсульт случился более 6 месяцев назад [25].

ЛФК можно заниматься в рамках групповых занятий, на дому и даже в дистанционном онлайн-формате, если пациент понимает команды и у него не нарушены когнитивные функции.

В качестве дополнения к ЛФК также может использоваться лечебный массаж. Он помогает увеличить импульсации к спинному и головному мозгу, улучшить ток крови и лимфы.

Паллиативное лечение

В некоторых случаях проведение активной реабилитации нецелесообразно или невозможно, например если длительное лечение не приносит результатов или мероприятия вызывают у пациента стресс и ухудшают самочувствие. Тогда проводится паллиативное лечение, цель которого облегчить симптомы, обеспечить комфорт пациента и помочь ему приспособиться к новым условиям жизни. Оно может включать симптоматическое лечение, психологическую помощь, обучение родственников уходу за пациентом, профилактику пролежней и др.

Например, при выраженной дисфагии, если пища часто попадает в дыхательные пути, пациенту могут установить трахеостому, чтобы избежать удушья и аспирационной пневмонии.

Трахеостома

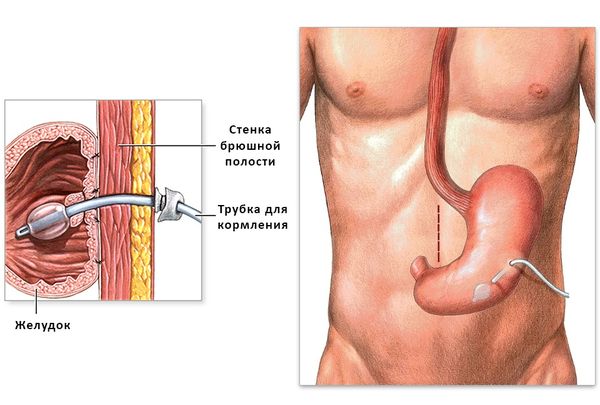

Для кормления пациенту устанавливается специальное устройство — гастростома [12][23]. Она представляет собой трубку, которая вводится в желудок через переднюю брюшную стенку. Важно учитывать, что гастростома может стать причиной развития абсцессов или флегмон в зоне установки, если туда проникнет инфекция. Поэтому нужно соблюдать рекомендации врача по уходу за гастростомой.

Гастростома

При нарушении функции тазовых органов по типу задержки мочи, как правило, пациент становится носителем уретрального катетера. Сам по себе катетер не представляет опасности, но может быть источником инфекции, которая с лёгкостью проникает в мочеполовую систему из-за их прямого сообщения. Поэтому важно также соблюдать все рекомендации, которые даст врач.

Прогноз. Профилактика

Прогноз восстановления пациента после инсульта может варьироваться. На него влияет множество факторов: возраст пациента, размер и локализация очага инсульта, наличие или отсутствие серьёзных сопутствующих заболеваний, объём и своевременность оказанной медицинской помощи и реабилитационных мероприятий.

В некоторых случаях, например при обширном поражении головного мозга, несвоевременной помощи и реабилитации, последствия могут стать необратимыми. Но при небольшом очаге поражения и раннем начале реабилитации функции могут восстановиться полностью.

Профилактика последствий инсульта

Важнее всего не допустить развития самого инсульта. Для этого рекомендуется:

- контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы;

- отказаться от курения и потребления алкоголя;

- вести здоровый образ жизни.

Если инсульт случился, консилиум врачей индивидуально для каждого пациента определяет реабилитационный прогноз и локальные цели реабилитации, учитывая сроки заболевания, зону поражения в головном мозге, наличие или отсутствие осложнений, объективные данные лабораторных и инструментальных обследований.

Медикаментозная профилактика последствий инсульта включает компенсацию имеющихся нарушений и снижение рисков рецидива заболевания [11]. Немедикаментозная, как правило, включает мероприятия, направленные на снижение риска вторичных осложнений, преимущественно инфекционного характера. К таким методам относится, например, увеличение двигательной активности и дыхательная гимнастика.

Предупредить или снизить риск развития последствий инсульта можно только благодаря своевременному обращению в больницу и оперативному оказанию помощи, поэтому важно знать симптомы инсульта, чтобы вовремя их выявить.

Симптомы инсульта

Если у пациента после инсульта сформировались стойкие нарушения, он может получить группу инвалидности. Решение принимается комиссионно специальным органом, который проводит медико-социальную экспертизу.

Список литературы

Левин О. С., Боголепова А. Н. Постинсультные двигательные и когнитивные нарушения: клинические особенности и современные подходы к реабилитации // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2020. — Т. 120, № 11. — С. 99–107.

Zhao Y., Zhang X., Chen X., Wei Y. Neuronal injuries in cerebral infarction and ischemic stroke: From mechanisms to treatment (Review) // Int J Mol Med. — 2022. — Vol. 49, № 2. ссылка

Инсульт: руководство для врачей / под ред. Л. В. Стаховской, С. В. Котова. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Медицинское информационное агентство, 2018. — 488 с.

Маркин С. П. Реабилитация больных с острым нарушением мозгового кровообращения // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спецвыпуски. — 2010. — Т. 110, Вып. 2. — С. 41–45.

Курушина О. В., Барулин А. Е., Куракова Е. А., Ансаров Х. Ш. Нарушения речи и их коррекция у пациентов после инсульта // Медицинский Совет. — 2017. — № 5. — С. 28–32.

Хатькова С. Е., Костенко Е. В., Акулов М. А. и др. Гетерогенность патофизиологических механизмов развития синдрома спастичности при различных заболеваниях ЦНС // Фарматека. — 2020. — № 3. — С. 26–37.

Дягилева В. П., Грибова Н. П. Особенности диагностики и лечения ранней спастичности в нижней конечности после очагового повреждения головного мозга // Медицинский алфавит. — 2020. — № 33. — С. 49–57.

Хатькова С. Е., Акулов М. А., Захаров В. О. и др. Эффективность ботулинотерапии в лечении спастичности нижней конечности // Фарматека. — 2018. — № s2. — C. 45–53.

Czap A. L., Sheth S. A. Overview of Imaging Modalities in Stroke. Neurology. — 2021. — Vol. 97, № 20 (Suppl 2). — Р. S42–S51. ссылка

Intiso D., Centra A. M., Gravina M. et al. Botulinum Toxin-A High-Dosage Effect on Functional Outcome and Spasticity-Related Pain in Subjects with Stroke // Toxins (Basel). — 2023. — Vol. 15, № 8. — Р. 509.ссылка

Kwakkel G., Stinear C., Essers B. et al. Motor rehabilitation after stroke: European Stroke Organisation (ESO) consensus-based definition and guiding framework // Eur Stroke J. — 2023. — Vol. 8, № 4. — Р. 880–894.ссылка

D'Netto P., Rumbach A., Dunn K., Finch E. Clinical Predictors of Dysphagia Recovery After Stroke: A Systematic Review // Dysphagia. — 2023. — Vol. 38, № 1. — Р. 1–22. ссылка

Chiaramonte R., Pavone P., Vecchio M. Speech rehabilitation in dysarthria after stroke: a systematic review of the studies // Eur J Phys Rehabil Med. — 2020. — Vol. 56, № 5. — Р. 547–562.ссылка

Vogel L., Waxweiler C., Depierreux F. How to treat spasticity after stroke ? // Rev Med Liege. — 2022. — Vol. 77, № 9. — Р. 484–490. ссылка

El Husseini N., Katzan I. L., Rost N. S. et al. Cognitive Impairment After Ischemic and Hemorrhagic Stroke: A Scientific Statement From the American Heart Association/American Stroke Association // Stroke. — 2023. — Vol. 54, № 6. — Р. e272–e291.ссылка

Министерство здравоохранения РФ. Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых: приказ от 31 июля 2020 года N 788н (с изменениями на 7 ноября 2022 года).

Ковальчук В. В., Богатырева М. Д., Миннуллин Т. И. Современные аспекты реабилитации больных, перенёсших инсульт // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2014. — Т. 114, № 6. — С. 101–105.

Лаптева Е. С., Цуцунава М. Р., Дьячкова-Герцева Д. С. Реабилитация пациентов после инсульта // Медицинский алфавит. — 2019. — Т. 4, № 39. — С. 35–39.

Старченко А. А. Клиническая нейрореаниматология. Справочное руководство для врачей / под общ. ред. В. А. Хилько. — 2-е изд., доп. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 944 с.

Ассоциация нейрохирургов России, Всероссийское общество неврологов, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, Общероссийская общественная организация «Союз реабилитологов России», Межрегиональная общественная организация «Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов». Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака: клинические рекомендации. — 2024.

Mohan D. M., Khandoker A. H., Wasti S. A. et al. Assessment Methods of Post-stroke Gait: A Scoping Review of Technology-Driven Approaches to Gait Characterization and Analysis // Front Neurol. — 2021. — № 12.ссылка

Национальная ассоциация по борьбе с инсультом. Всероссийское общество неврологов. Общероссийская общественная организация содействия развитию медицинской реабилитологии. Союз реабилитологов России. Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. Диагностика и реабилитация нарушений функции ходьбы и равновесия при синдроме центрального гемипареза в восстановительном периоде инсульта. — 2016. — 28 с.

Пирадов М. А., Максимова М. Ю., Танашян М. М. Инсульт: пошаговая инструкция. Руководство для врачей. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с.

Болотов Д. Д., Юдин В. Е., Турлай М. В., Стариков С. М. Система векторной оценки реабилитационного потенциала // Доктор.Ру. — 2016. — № 12, часть II. — С. 40–43.

Союз Реабилитологов России. Российское психологическое общество. Инсульт у взрослых: центральный парез верхней конечности: клинические рекомендации. — 2017. — 107 с.

Международная классификация болезней 11-го пересмотра // Всемирная организация здравоохранения. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 30.06.2025.