Определение болезни. Причины заболевания

Синдром встряхнутого ребёнка (Shaken baby syndrome — SBS) — это комплекс негативных последствий травмы головного и спинного мозга у ребёнка первых 3 лет жизни из-за тряски или неосторожного обращения [1].

Такая травма очень опасна для детей этого возраста, она может вызвать проблемы со зрением и слухом, нарушение интеллекта, задержку развития и др. Может даже стать причиной смерти младенца. Поэтому никогда не трясите ребёнка, даже во время игры!

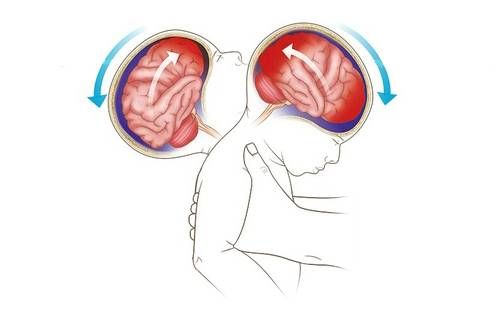

Тряска, которая может привести к травме головы

Термины и синонимы

С 2009 года Американская академия педиатрии рекомендует заменить термин «shaken baby syndrome» на «abusive head trauma» (AHT), что переводится как «травма головы от жестокого обращения». Смена терминологии связана с расширением спектра механизмов, которые могут послужить причиной травмы. Новый термин включает повреждение черепа или его содержимого у ребёнка младше 5 лет не только из-за встряхивания, но и из-за тупого удара [2][3].

Также используется термин «whiplash shaken infant syndrome» (WSIS), который можно перевести как «синдром детского хлыстового встряхивания».

В русскоязычной литературе общепринятого термина нет, можно встретить такие варианты: синдром детского хлыстового встряхивания, синдром детского сотрясения, синдром травматической тряски младенца, синдром тряски младенца или резкое встряхивание младенца. Каждый из вариантов представляет собой свободный перевод терминов «shaken baby syndrom» или «whiplash shaken infant syndrome».

Причины и факторы риска синдрома встряхнутого ребёнка

Патологический синдром развивается при сильной тряске ребёнка, причём она необязательно должна быть продолжительной, иногда достаточно 15–20 секунд [21]. Характерный симптомокомплекс может развиться даже при однократном сильном встряхивании. В теории к травме может привести сильное укачивание или подбрасывание ребёнка в воздух, поэтому такие игры не рекомендуются до 2-летнего возраста.

Если говорить о травме головы из-за неосторожного или жестокого обращения, то здесь рассматриваются травмы головы в результате тупого удара, например если ребёнка грубо бросить в детскую кроватку, а также при ударе тупым предметом по голове (например, быстролетящим футбольным мячом).

К факторам риска неосторожного или жестокого обращения с детьми, согласно японскому исследованию, относятся:

- Послеродовая депрессия матери.

- Возраст родителей моложе 34 лет (выше риск у родителей моложе 24 лет).

- Возраст родителей старше 40 лет.

- Большая занятость второго родителя на работе.

- Отсутствие других детей в семье (первый ребёнок).

- Проживание в частном доме.

- Проживание на 2-м этаже или выше, особенно выше 10-го этажа. Это может быть связано с низким уровнем шума, что делает родителей более чувствительными к детскому плачу. Также предполагается, что с верхних этажей родители реже выходят с ребёнком на прогулку, что усиливает их стресс и обостряет негативную реакцию на плач. Однако эту взаимосвязь между условиями проживания и частотой жестокого обращения с младенцем нужно изучить более подробно.

- Экономические проблемы семьи.

- Повышенная плаксивость младенца [6].

Пик случаев травм головы из-за жестокого обращения приходится на возраст 6–8 недель, что связано с периодом младенческих колик.

Распространённость

Частота возникновения синдрома встряхнутого ребёнка точно неизвестна, так как его трудно диагностировать. По данным экспертов, травмы головы в результате жестокого обращения на первом году жизни встречаются у 35 младенцев из 100 000, ежегодно жертвами становятся от 1000 до 1500 детей. Средний возраст составляет от 3 до 8 месяцев, но также встречаются случаи травм у новорождённых и детей в возрасте до 4 лет [4].

В Российской Федерации статистика случаев травматических повреждений головы из-за неосторожного или жестокого обращения не ведётся, поскольку в судебной практике нет нормативных документов об ответственности за преступления против новорождённых.

Есть обрывочные противоречивые данные о том, что чаще всего тряске подвергаются мальчики-первенцы в возрасте до 6 месяцев, родившиеся недоношенными после осложнённой или многоплодной беременности от родителей, которые имели или имеют проблемы с алкоголем или наркотиками, подвергались домашнему насилию и/или не обладают нужными знаниями по уходу за младенцем [5].

Симптомы синдрома встряхнутого ребёнка

Классическая триада повреждений при травмах головы из-за сильной тряски включает внутричерепные кровотечения, отёк мозга и кровоизлияния в сетчатку, но все эти признаки может обнаружить только врач при обследовании. Внешних повреждений (ссадин, синяков и др.), как правило, не бывает.

Возможные начальные проявления такой травмы головы:

- сонливость или вялость малыша;

- судороги;

- снижение мышечного тонуса (мышечная гипотония);

- повышение температуры тела;

- рвота, может быть непрекращающейся или возникать при кормлении;

- раздражительность;

- снижение аппетита;

- нарушение дыхания в виде апноэ (эпизодов остановки дыхания);

- выбухание большого родничка;

- кровоизлияние в глазном яблоке [4][5][7][8].

Норма и мышечная гипотония

Бывает сложно понять, что эти симптомы вызваны именно тряской или другим неосторожным действием, их можно принять за признаки вирусного или другого незначительного заболевания.

В большинстве случаев симптомы развиваются в первые часы после тряски. Но сказать точно, сколько проходит времени до их появления, невозможно, потому что в литературе нет хороших объективных данных по этому вопросу: историй болезней таких пациентов мало и не все они хорошо задокументированы.

Если родители или другие люди, ухаживающие за ребёнком, заметили любой из описанных симптомов после тряски или другого неосторожного действия, нужно как можно скорее вызвать бригаду скорой медицинской помощи (СМП). При раннем обращении больше шансов избежать серьёзных осложнений травмы головы.

Первая помощь ребёнку до приезда СМП

При необходимости нужно начать проводить ребёнку базовый комплекс неотложной помощи.

1. Перед тем как оказывать помощь малышу, убедитесь в собственной безопасности. Это касается тех ситуаций, когда жестокое обращение к ребёнку применил кто-то другой, в том числе агрессивно настроенный член семьи.

2. Если ситуация безопасна, подойдите к ребёнку и определите, в сознании ли он. Для этого заговорите с ним, осторожно встряхните или активно нажмите на стопы. Встряхивание должно быть аккуратным, но при этом достаточным, чтобы ребёнок на него отреагировал.

4. Если ребёнок дышит и реагирует на ваши действия, оставьте его в том положении, в котором обнаружили, и, пока не приедет медицинская бригада, постоянно проверяйте активность малыша и его дыхание.

3. Чтобы проверить дыхание, нужно слегка запрокинуть голову ребёнка, положив ладонь на лоб, поднять подбородок, наклониться щекой и ухом ко рту и носу малыша и в течение 10 секунд пытаться услышать его дыхание, почувствовать щекой выдыхаемый воздух и увидеть движения грудной клетки (приём «слышу-вижу-ощущаю»). Отсутствие дыхания — абсолютное показание как можно скорее вызвать бригаду СМП, если вы ещё этого не сделали. Лучше всего, если один из родителей будет звонить в скорую, а другой в это время продолжит оказывать первую помощь.

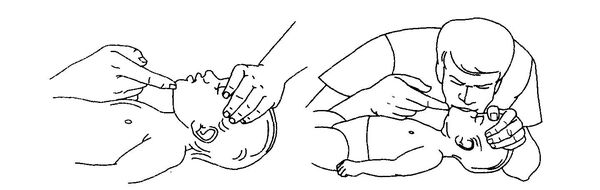

5. Если ребёнок не дышит, сделайте ему искусственное дыхание. Для этого голову ребёнка следует запрокинуть и придерживать её левой ладонью, а подбородок приподнять средним и указательным пальцами правой руки.

- У ребёнка до года искусственное дыхание проводится «изо рта в рот и нос». После спокойного вдоха своими губами необходимо обхватить губы и носовые ходы малыша. Если не получается, то либо обхватить рот, закрыв носовые ходы большим и указательным пальцами левой руки, либо обхватить нос, сомкнув при этом губы малыша.

Искусственное дыхание «изо рта в рот и нос»

- У ребёнка старше года искусственное дыхание проводится методом «изо рта в рот»: после спокойного вдоха своими губами обхватите губы ребёнка, а наружные носовые ходы зажмите большим и указательным пальцами левой руки.

- После этого медленно, в течение 1–1,5 секунд, выдохните воздух в дыхательные пути ребёнка, наблюдая за его грудной клеткой: она должна подниматься. Закончив выдох, удерживайте голову ребёнка запрокинутой, а подбородок приподнятым и проследите, чтобы грудная клетка опустилась вместе с выходящим воздухом. Повторите такие вдохи 5 раз.

- Во время проведения искусственного дыхания обратите внимание на спонтанные движения ребёнка в ответ на ваши действия (любой звук, кашель), это поможет оценить признаки кровообращения. Если вы не заметили их, проверьте наличие пульса и посчитайте его частоту. У детей младше года пульсацию определяют на плечевой или бедренной артерии, у детей старше года — на сонной или бедренной артерии. Частота пульса должна превышать 60 ударов в минуту.

Определение пульса

6. Если после проведения искусственного дыхания малыш не начал дышать самостоятельно, но при этом определяются признаки кровообращения и вы уверены, что у ребёнка определяется пульс, продолжайте делать искусственный вдох каждые 3–5 секунд до того момента, когда ребёнок начнёт дышать сам. Если малыш пришёл в сознание, поверните его на бок. Далее контролируйте состояние ребёнка до приезда СМП (проверяйте наличие пульса каждые 2 минуты).

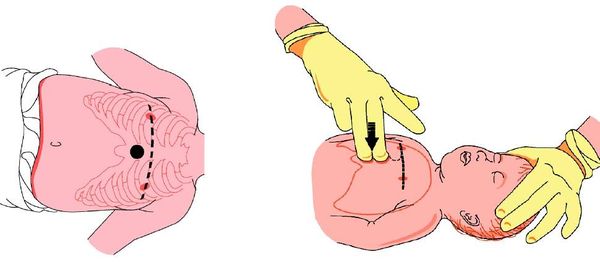

7. Если ребёнок не дышит, нет признаков кровообращения и не определяется пульс, проведите базовый комплекс сердечно-лёгочной реанимации (СЛР):

- Мысленно проведите срединную линию на груди между сосков ребёнка, в середине этой линии располагается сердце. При оказании помощи ребёнку младше года необходимо расположить средний и указательный пальцы своей руки ниже срединной линии примерно на ширину своего пальца. Ритмично надавливайте кончиками своих пальцев на глубину 3–4 см с частотой 100–120 в минуту, после 30 надавливаний повторите два искусственных вдоха.

Место надавливаний при СЛР

- Если ребёнку больше года, основание своей ладони необходимо разместить в центре условной срединной линии. Ваша рука должна быть перпендикулярна поверхности, на которой лежит ребёнок, без сгибания в локте. Ритмично надавливайте основанием ладони на глубину 4–5 см с частотой 100–120 в минуту, после 30 надавливаний повторите два искусственных вдоха. Если СЛР оказывают оба родителя, тогда соотношение искусственных вдохов и компрессии грудной клетки 2:15, т. е. один родитель делает непрямой массаж сердца (15 надавливаний), другой после массажа проводит искусственное дыхание (2 вдоха).

Положение рук при СЛР ребёнку старше года

- СЛР нужно проводить до прибытия бригады скорой помощи и завершить свои действия только после команды от медицинских работников [9].

8. При появлении рвоты, если нет подозрения на травму спины, нужно повернуть голову ребёнка на бок, чтобы он не задохнулся из-за попадания содержимого желудка в дыхательные пути. Если есть подозрение на травму спины, ребёнка нужно полностью повернуть на бок как единое целое для защиты шейного отдела позвоночника.

Патогенез синдрома встряхнутого ребёнка

Дети младшего возраста более восприимчивы к травмам головы, чем дети постарше, из-за ряда биологических и механических факторов:

- голова у младенцев является самой крупной частью тела, составляя 10–15 % от его массы (у взрослых всего 2–3 %);

- череп ещё не окостенел полностью, он податливый, швы несросшиеся, большой родничок открыт;

- суставные поверхности шейных позвонков расположены горизонтально;

- мышцы шеи слабые и неразвитые, связки эластичные;

- в веществе мозга содержится большое количество жидкости;

- нервные волокна ещё не полностью покрыты миелином (богатой жирами структурой), в норме этот процесс завершается к 7–10 годам.

Всё это увеличивает риск развития «хлыстовой» травмы головы в результате встряхивания [1][8].

Основным механизмом травмы головы является её движение по типу ускорение-замедление. Возвратно-поступательные движения при встряхивании травмируют атлантозатылочный сустав и нижний отдел ствола головного мозга, что может привести к отделению спинного мозга от головного на этом уровне [1].

Выделяют три механизма травмы головы при встряхивании ребёнка:

- Ребёнка берут за плечи или подмышки и начинают интенсивно встряхивать, что вызывает резкое движение его головы взад и вперёд.

- Ребёнка бросают на детскую кроватку. Когда его голова ударяется о твёрдую поверхность, может возникнуть ушиб мозга или переломы костей черепа.

- Во время тряски или удара сдавливается шейный отдел позвоночника, что повреждает спинной мозг.

Такие неоднократные движения головы вперёд-назад и резкая остановка при ударе о твёрдую поверхность наиболее травматичны по сравнению с последствиями простого падения с возвышенной поверхности или удара во время игры [1].

Механизмы травмы головы

Быстрые удары головного мозга о кости черепа могут привести к разрыву кровеносных сосудов и развитию внутричерепного кровоизлияния. Увеличиваясь в объёме, такое кровоизлияние приведёт к повышению внутричерепного давления и ещё большему повреждению головного мозга [7]. Если тряска продолжается длительное время или усиливается, развивается диффузное аксональное повреждение (ДАП) — длинные нервные волокна, ещё не покрытые миелином, массово разрываются, из-за этого нервные импульсы передаются медленнее или не передаются совсем.

Сильная тряска приводит к появлению кровоизлияний в сетчатку, а иногда и к её расслоению (ретиношизису). Кроме того, кровоизлияние в сетчатку может появиться при сдавлении грудной клетки ребёнка. Это объясняется тем, что при таком сдавлении затрудняется отток венозной крови из головы и шеи и увеличивается давление в сетчатке [8].

Классификация и стадии развития синдрома встряхнутого ребёнка

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра этого синдрома нет. Больше всего для этой патологии подходит шифр Т74 Синдром жестокого обращения, а именно его подразделы T74.1 Физическая жестокость (синдром истязания младенца или ребёнка без дополнительных указаний) или Т74.9 Синдром неуточнённого жестокого обращения (с ребёнком без дополнительных указаний).

Синдром встряхнутого ребёнка можно считать одним из подтипов травмы головы от жестокого обращения (abusive head trauma — AHT), куда также относятся травматические повреждения головы от удара тупым предметом или в результате удушения, а также травмы головы при падении ребёнка.

Для медицинских работников есть классификация тяжести травмы, основанная на результатах КТ или МРТ костей черепа [7].

Осложнения синдрома встряхнутого ребёнка

Среди осложнений травмы головы можно выделить:

- микроцефалию (уменьшение объёма головы);

- гидроцефалию (увеличение объёма головы из-за скопления спинномозговой жидкости в желудочках и пространствах головного мозга);

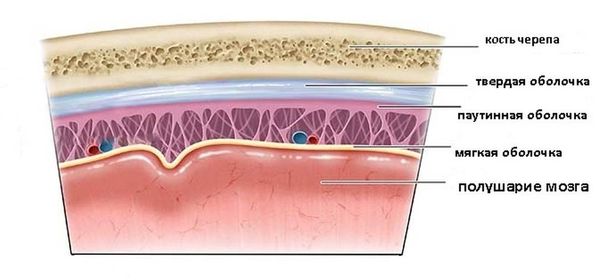

- субдуральные кровоизлияния (скопление крови между твёрдой и паутинной мозговыми оболочками) и субарахноидальные (между паутинной и мягкой мозговыми оболочками) [4].

Мозговые оболочки

При микроцефалии наряду с уменьшением размеров черепа уменьшается и объём головного мозга, что значительно нарушает интеллект ребёнка и может вызвать глубокую имбецильность или идиотию. Также при микроцефалии могут наблюдаться неврологические нарушения:

- судороги;

- спастические параличи и парезы — спазм мышц в сочетании с полной или частичной утратой движений в одной или нескольких частях тела;

- расстройства координации движений;

- косоглазие;

- задержка моторного развития, при котором дети позже начинают держать голову, хватать и держать предметы, переворачиваться, сидеть и т. д.

При гидроцефалии из-за давления спинномозговой жидкости на зрительный нерв развивается его атрофия, что проявляется прогрессирующим снижением зрения, вплоть до полной слепоты. Может снижаться слух. По мере нарастания гидроцефалии развиваются экзофтальм (выступание глазных яблок, пучеглазие), спастические парезы, параличи, нарушения координации движений. Страдают вегетативные функции, такие как терморегуляция, потоотделение.

Субдуральные кровоизлияния могут приводить к разным последствиям. Небольшие, несжимающие субдуральные кровоизлияния, типичные для травмы от встряхивания, не представляют острой опасности, вызывают мало признаков или симптомов и сами по себе не нарушают сознание. Если субдуральная гематома расширяется и сдавливает мозг, вызывая повышение внутричерепного давления и образование грыжи, то это становится опасным для жизни процессом.

Субарахноидальные кровоизлияния опасны быстротой развития осложнений. Кровоизлияние из разорвавшейся артериальной аневризмы, которая иногда возникает с рождения, бывает смертельным, кроме того, оно повышает риск повторных кровоизлияний. Без своевременного хирургического лечения около 60 % пациентов погибают в течение года [19]. Если помощь оказать вовремя, риск летального исхода уменьшается втрое.

Субарахноидальное кровоизлияние из разорвавшейся артериальной аневризмы

Осложнениями субарахноидального кровоизлияния являются спазм сосудов, который нарушает приток крови к головному мозгу, гидроцефалия, отёк головного мозга.

Даже после успешно проведённого хирургического лечения длительное время могут сохраняться беспокойство, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, когнитивные нарушения и частые головные боли. Также могут развиться нейроэндокринные нарушения, в частности гипопитуитаризм — снижение уровня гипофизарных гормонов, которое сопровождается ослаблением работы надпочечников, щитовидной железы и половых желёз.

Диагностика синдрома встряхнутого ребёнка

При подозрении на синдром встряхнутого ребёнка нужно вызвать скорую помощь. Чтобы поставить диагноз, врач проведёт подробное клиническое исследование, включающее в себя сбор анамнеза (истории) болезни, полный осмотр, а также лабораторные и инструментальные методы и консультации смежных специалистов [10][11][12].

Анамнез жизни и болезни

Сначала врач собирает анамнез, для этого может спросить, как протекала беременность и роды, каким было вскармливание, чем болел ребёнок, как он развивался, есть ли у него аллергия, вовремя ли делались прививки, какие болезни есть у ближайших родственников. Также врач оценит, есть ли в этой конкретной семье факторы риска неосторожного или жесткого обращения с детьми.

Как правило, родители, опекуны или другие люди, ухаживающие за ребёнком, не говорят о тряске или каком-то неосторожном действии, которое привело к травме. Иногда они просто не связывают случившееся с симптомами, иногда боятся ответственности за совершённый поступок. Но о травме обязательно нужно рассказать врачу, ведь чем раньше будет выставлен правильный диагноз, тем быстрее малышу окажут необходимую медицинскую помощь, что улучшит прогноз, а в некоторых случаях даже сохранит жизнь ребёнку.

Нужно максимально точно описать, когда была травма и как она произошла, если ребёнок упал, то важно сказать, с какой высоты, на какую поверхность, кто присутствовал при инциденте, как отреагировал ребёнок, какие симптомы появились позже, какие действия предприняли родители или другие люди, которые были рядом [13].

Осмотр

Симптомы травмы головы в 90 % случаев проявляются у детей незамедлительно [4][14]. Но поскольку травма при встряхивании ребёнка редко сопровождается внешними повреждениями (ссадинами, царапинами и т. д.), осмотр должен проводиться тщательно, чтобы верно поставить диагноз.

Обычно врач оценивает поведение ребёнка (ведёт он себя открыто или настороженно, реагирует на обращение к нему или нет), измеряет рост, вес и окружность головы и сравнивает их с предыдущими показателями из медицинской документации. Осматривает полость рта и зубы, проверяет, нет ли повреждений на коже (синяков, ожогов), пальпирует (прощупывает) туловище, шею, руки и ноги для определения болезненных мест, также проверяет сухожильные рефлексы, мышечный тонус и чувствительность к тактильным раздражителям.

На неаккуратное или жестокое обращение с ребёнком косвенно могут указывать синяки, особенно округлой формы (от подушечек пальцев) в области груди, рёбер и на спине.

Если у доктора возникнет подозрение на жестокое обращение с ребёнком, он может обратиться в органы защиты детей, чтобы уточнить статус семьи: были ли случаи насилия над другими детьми.

Лабораторное обследование

Врач может назначить:

- клинический анализ крови;

- биохимический анализ крови (на АСТ, АЛТ, амилазу и липазу, чтобы оценить работу печени и поджелудочной железы);

- коагулограмму;

- общий анализ мочи.

Лабораторные анализы не позволят диагностировать травму головы, но помогут заподозрить этот диагноз, если будут обнаружены признаки травмирования других органов или систем. Также благодаря анализам можно опровергнуть диагноз травмы головы, например если в ходе обследования выявится какое-либо основное заболевание, вызвавшее симптомы.

При необъяснимой тяжести состояния ребёнка может проводиться люмбальная пункция. При этой процедуре с помощью тонкой иглы специалист берёт образец спинномозговой жидкости (ликвора), которая омывает головной и спинной мозг. Люмбальная пункция поможет обнаружить кровоизлияния, особенно если ранее при офтальмологическом осмотре было обнаружено кровоизлияние в сетчатку, и исключить инфекционные заболевания, например менингит. Процедура имеет свои риски и осложнения, но для большинства младенцев она безопасна [20].

Люмбальная пункция

Инструментальное обследование

Могут выполняться:

- Рентгенография черепа, позвоночника, рёбер и длинных трубчатых костей (для детей младше 2-летнего возраста) — позволяет обнаружить скрытые переломы.

- КТ или МРТ костей черепа (могут проводиться с рождения) — помогают обнаружить внутричерепные кровоизлияния, признаки отёка головного мозга и внутричерепных переломов. Эти исследования являются основными в постановке диагноза.

- Нейросонография, или УЗИ головного мозга, — позволяет выявить внутримозговое кровоизлияние, проводится у детей с открытым родничком.

Рентгенография КТ и МРТ дополняют друг друга. Согласно источникам, начинать диагностику необходимо с КТ, чтобы выявить субдуральное и субарахноидальное кровоизлияние и отёк головного мозга. КТ проводится в динамике при нарастании неврологической симптоматики. На 2–3-и сутки можно провести МРТ, если это возможно физически, т. е. пациент не подключен к аппаратам, поддерживающим жизнеобеспечение. МРТ позволит более точно увидеть картину повреждения ткани головного мозга. Детям до 5 лет МРТ проводят в состоянии медикаментозного сна (под наркозом/седацией).

Рентгенография костей черепа дополняет КТ, позволяя определить характер перелома, если он есть, что также важно для постановки верного диагноза. Она проводится как можно скорее, если позволяет состояние ребёнка.

Консультации специалистов

Могут потребовать консультации специалистов:

- Офтальмолога. Осмотр глаз обязателен, так как многочисленные кровоизлияния в сетчатку позволят заподозрить неосторожное или жестокое обращение с ребёнком, особенно если нет никаких внешних повреждений. Как правило, он проводится в течение первых суток после обращения.

- Детского невролога.

- Врача, который специализируется на случаях детского насилия (необязательно). Предполагается, что это может быть любой врач из команды специалистов (педиатр, детский хирург, детский нейрохирург или невролог, детский реаниматолог), у которого ранее уже был неоднократный опыт работы с подобными случаями.

Дифференциальная диагностика

При обследовании врач будет учитывать, что симптомы, возникающие при встряхивании, неспецифичны, т. е. такие же симптомы могут возникать и при других состояниях: случайной травме (например, при падении или ДТП), некоторых генетических нарушениях, инфекционных заболеваниях, дородовых или послеродовых патологиях, интоксикации, метаболических нарушениях, а также нарушениях свёртывания крови [15].

1. Случайные травмы. Прежде всего перед врачом будет стоять задача отличить случайную травму головы от травмы в результате неосторожного или жестокого обращения.

При падении обычно видны внешние повреждения: ушибы, раны, ссадины на коже и кровоподтёки разной локализации, при встряхивании ребёнка внешний повреждений, как правило, не бывает.

При черепно-мозговых травмах (ЧМТ) из-за ДТП, как и при травме от встряхивания, могут быть субдуральные гематомы, нарушения сознания разной степени тяжести, вплоть до комы, судороги, диффузное аксональное повреждение нейронов головного мозга. Но у ЧМТ есть и отличительные признаки:

- видимые ушибы, ссадины, раны, истечение жидкости из наружных слуховых проходов, гематомы мягких тканей, кровоподтёки вокруг глаз (симптом «очков») и др.;

- бывает сильное эпидуральное кровотечение (в пространство между костями черепа и твёрдой мозговой оболочкой), которое не характерно для травмы от встряхивания;

- кровоизлияние в сетчатку обычно с одной стороны, а при тряске оно чаще всего двустороннее.

2. Некоторые генетические заболевания: синдром Алажилля, серповидноклеточная анемия (СКА), болезнь Менкеса и др. Для них характерно острое начало клинических проявлений в младенчестве (от рождения до года). При этом многие симптомы схожи с начальными проявлениями травмы от встряхивания:

- синдром Алажилля может проявляться жидким стулом и нарушением роста;

- бледность кожи и слизистых оболочек характерны для СКА;

- для болезни Менкеса характерны задержка роста и развития, судорожные припадки (эпилепсия), скованность и непослушность рук и ног.

При этом каждая из указанных патологий имеет свою характерную клиническую картину, позволяющую отличить её от последствий тряски. Например, синдром Аллажиля проявляется пожелтением кожи и белков глаз, зудом, ксантомами (неровностями на коже из-за отложения холестерина и жиров) и другими симптомами.

3. Инфекционные заболевания. Среди них наиболее схожими с проявлениями травмы от встряхивания являются менингит, болезнь Кавасаки, врождённый токсоплазмоз и острый герпетический энцефалит. Все они также имеют острое и даже острейшее начало и могут проявляться подъёмом температуры тела выше 38 °C, вялостью, снижением аппетита, рвотой, диареей и другими симптомами, которые похожи на начальные проявления травмы головы от тряски. Тщательный сбор анамнеза, осмотр, анализ крови и спинномозговой жидкости и инструментальные исследования помогут врачу исключить эти состояния. Например, при менингите на 2–3-и сутки появляется характерная для заболевания «звёздчатая» сыпь, а на токсоплазмоз могут указывать данные в медицинской карте матери (она могла заразиться во время беременности).

4. Группа нарушений свёртывания крови: гемофилия А и В, болезнь Виллебранда, дефицит факторов V, XII, XIII, геморрагическая болезнь новорождённых (дефицит витамина К), ДВС-синдром, альбинизм, дефицит а1-антитрипсина. Эти состояния могут проявляться кровоподтёками и слизисто-кожными кровоизлияниями, но для них не характерны внутричерепные кровоизлияния, за исключением геморрагической болезни новорождённых (дефицита витамина К).

Нарушения свёртывания крови довольно редкие состояния, для диагностики необходимы общий анализ крови и коагулограмма.

5. Родовые травмы. Как и травмы от встряхивания, они опасны для младенца развитием внутричерепных кровоизлияний. Но также при родовых травмах возможно повреждение скелета (например, переломы ключиц, плечевой или бедренной кости) и внутренних органов.

Чтобы исключить родовые травмы, врач в первую очередь тщательно изучит медицинскую документацию, уделяя особое внимание течению беременности, механизму родов и использованным инструментам, а также способам акушерской помощи.

6. Отравление кокаином, свинцом или антикоагулянтными препаратами, которые препятствуют образованию тромбов. Это довольно редкие состояния в педиатрии.

Чтобы отличить их от травмы при встряхивании, важен сбор анамнеза. Врач расспросит членов семьи, давали ли ребёнку какие-либо лекарства, уточнит, не состоят ли члены семьи на учёте у нарколога, узнает об условиях проживания ребёнка, качестве питьевой воды, а также рисках отравления ртутью (контакте со старой краской или посудой, в которую раньше добавляли свинец). Кроме того, используют лабораторные методы диагностики: тест-полоски для обнаружения поверхностно-активных веществ в слюне и моче при подозрении на отравление кокаином; определение уровня свинца в крови при отравлении свинцом; общий анализ крови, коагулограмма при отравлении антикоагулянтными препаратами.

7. Метаболические нарушения. Схожая симптоматика может быть у редких наследственных болезней обмена веществ, таких как дефицит пируваткарбоксилазы и глутаровая ацидурия 1-го типа. Они характеризуются тяжёлой неврологической симптоматикой (эпилептическими приступами, снижением мышечного тонуса, задержкой психомоторного развития и др.), которая может быть и при травме от тряски. Данные биохимического и молекулярно-генетического исследования помогают поставить верный диагноз.

Лечение синдрома встряхнутого ребёнка

Лечение последствий травмы от встряхивания ребёнка носит преимущественно вспомогательный характер. Цель такой терапии — поддержать жизнь малыша.

Терапия первой линии заключается в контроле основных жизненных показателей — артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), температуры тела, оксигенации (степени насыщения крови кислородом). Кроме того, может потребоваться искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) с интубацией трахеи (введением гибкой пластиковой трубки в трахею) или без неё. Цель терапии первой линии — поддержать низкое внутричерепное давление и приемлемое АД, которое обеспечит приток крови к головному мозгу [4][7].

Терапия второй линии проводится, чтобы снизить внутричерепное давление в случае прогрессирования черепно-мозговой травмы (ЧМТ). В отечественной и зарубежной практике с этой целью используют барбитураты, которые уменьшают приток крови к мозгу и снижают его обменные процессы. В нашей стране, если появляются симптомы отёка головного мозга, к терапии подключают Маннитол.

Терапия третьего уровня — это хирургическое вмешательство. Если нет эффекта от терапии первых двух линий и при этом прогрессируют неврологические симптомы, проводится декомпрессивная краниэктомия — удаляется часть черепа, чтобы предупредить отёк головного мозга и вторичную травму.

Если неврологическая симптоматика сохраняется даже после операции, необходима реабилитация в виде физиотерапии и лечебной физкультуры, при наличии нарушений речи — занятия с логопедом.

Прогноз. Профилактика

Травма головы, полученная при встряхивания, очень опасна для детей. Согласно французскому источнику, более 10 % младенцев умирают от неё, а более чем у 72 % выживших на всю жизнь сохраняются стойкие неврологические нарушения, такие как судороги, интеллектуальные нарушения и неспособность к обучению [5][16][17]. К сожалению, при тяжёлых травмах не всегда удаётся устранить все последствия, даже если медицинская помощь была оказана вовремя. Поэтому так важно не допустить такой травмы у младенцев.

Профилактика синдрома встряхнутого ребёнка

Рекомендации родителям и другим людям, которые ухаживают за ребёнком:

- Никогда не трясите младенца, даже во время игры, а тем более в порыве злости.

- Не срывайтесь на малыше, если он долго плачет. Лучше положите его в кроватку и выйдите из комнаты, постарайтесь успокоиться, выпейте воды, умойтесь. Испытывать раздражение при длительном плаче ребёнка — нормально, но важно всегда быть осторожными при обращении с младенцами.

- Попросите помощи у людей, которым доверяете, особенно если вы напряжены, теряете контроль над ситуацией и хотите причинить ребёнку боль.

- Обратитесь за помощью к психологу или специалисту в области воспитания детей, если не получается справиться самостоятельно.

- Не игнорируйте жестокое обращение в семье, обратитесь в социальные службы или полицию.

Если вы сорвались и повели себя агрессивно с ребёнком, как можно скорее вызовите бригаду СМП и всё расскажите.

В течение первого года жизни малыша нужно каждый месяц ходить с ним на профилактические осмотры к педиатру. В возрасте 1 месяц следует пройти диспансеризацию, которая включает не только консультацию педиатра, но и осмотр детского хирурга, офтальмолога, невролога, стоматолога, а также УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца (ЭхоКГ), тазобедренных суставов и головного мозга (нейросонографию) [18]. Все эти консультации и обследования, особенно нейросонография, помогут диагностировать травму головы, если она была.

Врачи тоже должны уделять внимание профилактике неаккуратного и грубого обращения с детьми. При первом посещении новорождённого врачу следует оценить психологическую обстановку в семье, послеродовое состояние матери, отметить имеющиеся факторы риска. Также нужно рассказать родителям об опасности тряски и неаккуратного обращения с ребёнком.

Список литературы

Gimaldinova N. E., Ignatyeva E. N., Lubovceva L. A., Vorobyova O. V. Pathomorphological features of baby shaking syndrome // Sudebno-meditsinskaya ekspertiza. — 2020. — Vol. 63, № 3. — Р. 19–22.ссылка

Christian C. W., Block R. Abusive head trauma in infants and children // Pediatrics. — 2009. — Vol. 123. — P. 1409–1411.ссылка

Parks S. Е., Annest J. L., Hill H. A., Karch D. L. Pediatric Abusive Head Trauma: Recommended Definitions for Public Health Surveillance and Research. — Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, 2012.

Joyce T., Gossman W., Huecker M. R. Pediatric Abusive Head Trauma // StatPearls Publishing. — 2024.ссылка

Laurent-Vannier A. Shaken Baby Syndrome (SBS) or Pediatric Abusive Head Trauma from Shaking: Guidelines for Interventions During // New Guidelines for Clinical Practice from the French National College of Midwives. — 2022. — Vol. 67. — P. 93–98.ссылка

Fujiwara T., Yamaoka Y., Morisaki N. Self-Reported Prevalence and Risk Factors for Shaking and Smothering Among Mothers of 4-Month-Old Infants in Japan // Journal of epidemiology. — 2016. — Vol. 26, № 1. — P. 4–13.ссылка

Hung K. L. Pediatric abusive head trauma // Biomed J. — 2020. — Vol. 43, № 3. — P. 240–250. ссылка

Румянцев А. Г., Древаль О. Н., Фениксов В. М. Синдром «Shaken Вaby»: диагностика, лечение, профилактика // Вопросы практической педиатрии. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 23–29.

Попов О. Ю., Бородина М. А., Кузовлев А. Н., Колодкин А. А. Мероприятия по поддержанию жизнедеятельности в педиатрии: базовая и расширенная сердечно-лёгочная реанимация: учебное пособие. — М.: Издательство «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова», 2023. — 68 с.

Elinder G., Eriksson A., Hallberg B. Traumatic shaking: The role of the triad in medical investigations of suspected traumatic shaking // Acta Paediatr. — 2018. — Vol. 107. — P. 3–23.ссылка

Shles A., Stackievicz R., Schwartz R. Seizure in a baby-shaking the diagnosis // Harefuah. — 2017. — Vol. 156, № 12. — P. 796–798.ссылка

Fraser J. A., Flemington T., Doan T. N. D. et al. Prevention and recognition of abusive head trauma: training for healthcare professionals in Vietnam // Acta Paediatr. — 2017. — Vol. 106, № 10. — P. 1608–1616.ссылка

Sieswerda-Hoogendoorn T., Boos S., Spivack B., Bilo R. A., van Rijn, R. R. Educational paper: Abusive Head Trauma part I. Clinical aspects // European journal of pediatrics. — 2012. — Vol. 171, № 3. — P. 415–423. ссылка

Trossman S. Practice preventing tragedies New Mexico nurses lead initiative on shaken baby syndrome // Am Nurse. — 2016. — Vol. 48, № 4. — P. 13.ссылка

David T. J. Non-accidental head injury — the evidence // Pediatr Radiol. — 2008. — Vol. 38, № 3. — P. 370–377. ссылка

Nuño M., Ugiliweneza B., Zepeda V. et al. Long-term impact of abusive head trauma in young children // Child Abuse Negl. — 2018. — Vol. 85. — P. 39–46. ссылка

Kochanek K. D., Xu J., Murphy S. L. et al. Deaths: preliminary data for 2009 // Natl Vital Stat Rep. — 2011. — Vol. 59, № 4. — P. 1–68.ссылка

Министерство Здравоохранения Российской Федерации. О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: приказ от 10.08.2017 № 514н (ред. от 19.11.2020).

Неврология: национальное руководство. Том 1 / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 880 с.

Bedetti L., Lugli L., Marrozzini L. et al. Safety and Success of Lumbar Puncture in Young Infants: A Prospective Observational Study // Front Pediatr. — 2021. — Vol. 9.ссылка

Mersch J. Shaken Baby Syndrome (Abusive Head Trauma) // MedicineNet. — 2023.