Определение болезни. Причины заболевания

Серома (Seroma) — это раннее послеоперационное осложнение, которое возникает из-за механического повреждения тканей, что приводит к локальному нарушению крово- и лимфообращения. Оно представляет собой скопление жидкости под послеоперационной раной, которое можно определить визуально или с помощью УЗИ.

Серома

Серома — это естественная реакция на операционное вмешательство, так как после любого повреждения в организме выделяется воспалительная, почти прозрачная жидкость [3][6]. Обычно серома не вызывает симптомов и быстро исчезает, но иногда она сопровождается болью. Кроме того, некоторых пациентов может беспокоить само наличие такой припухлости, особенно, если она долго не проходит. В любом случае серома требует регулярного наблюдения, а при необходимости — своевременного лечения [21].

Серому и лимфоцеле в литературе иногда обозначают как синонимы, но это разные понятия. При лимфоцеле лимфоидный ток нарушается из-за сдавления сосудов (например, швами), а при сероме происходит механическое повреждение тканей, которое приводит к скоплению жидкости, содержащей эритроциты и белок. Серомой также называют гематому в стадии разрешения.

В связи с большим разнообразием причин вероятность развития серомы достигает 60 %. При этом ей подвержены разные группы пациентов, но чаще — женщины среднего и пожилого возраста, т. е. от 45 лет и старше [3][8].

Наличие подтверждённой серомы во всех случаях увеличивает риск присоединения вторичной инфекции и некроза (отмирания) подкожно-жировой клетчатки, находящейся рядом. Также она снижает способность тканей к заживлению [9][10].

Причины развития серомы

Основные причины:

- раневая полость, возникшая как в ходе операции, так и в связи с травмой;

- инородный материал в организме, например сетчатый эндопротез, внутрикожный шовный материал и т. д. [6][7][11]

Риск развития крупных сером увеличивается в случае:

- обильного подкожно-жирового слоя (более 5 см толщиной);

- большой раневой поверхности;

- необходимых грубых хирургических манипуляций с тканями (например, большое количество разрезов);

- электрокоагуляции, применяемой как для разрезов, так и для остановки кровотечений;

- нарушения иммунитета (вторичного и первичного иммунодефицита);

- наличия хронических заболеваний [15];

- остаточной большой полости из-за неплотного соединения кожи с подкожными лоскутами (например, такая полость остаётся при установке катетера или дренажа) [12].

К дополнительным факторам риска относятся:

- пожилой возраст (60 лет и старше);

- повышенный индекс массы тела, в том числе ожирение (ИМТ более 25 кг/м2);

- радикальная операция, например удаление или пересадка органа (в таких случаях риск образования серомы выше, так как организму тяжелей адаптироваться из-за активного воспаления) [1][2].

Серома обычно возникает в результате комбинации сразу нескольких факторов, но иногда она может быть и идиопатической, т. е. выяснить точную причину её развития невозможно.

Симптомы серомы

Постоперационные серомы обычно протекают бессимптомно [3]. Чаще всего их обнаруживают под кожей туловища к концу первой недели после операции. Небольшие серомы зачастую рассасываются самостоятельно.

В целом симптомы зависят от размера серомы и её близости к нервам. Чаше всего встречаются:

- отёк, дискомфорт или болезненность под местом разреза и вокруг него;

- подтекание прозрачной (светло-жёлтой) жидкости из места оперативного вмешательства;

- повышение температуры и покраснение кожи в месте разреза.

На более поздних сроках при увеличении серомы может присоединиться:

- инфекция с образованием гноя и его вытеканием из послеоперационной раны;

- боль, вызванная распиранием;

- повышение температуры тела из-за развития осложнений, в том числе из-за распространения инфекции и воспаления.

Патогенез серомы

При любом воспалении в ткани из ближайших сосудов просачивается жидкость, которая в основном состоит из плазмы крови, содержащей белки. Эту жидкость называют экссудатом или воспалительным выпотом. Она подготавливает ткань к заживлению. Кроме того, образовавшийся экссудат на время сдавливает лимфатические сосуды, артерии и венулы, чтобы воспаление и возможная инфекция не распространились по организму. Через время все сосуды раскрываются, помогая устранить отёк и способствуя заживлению раны [9].

Если воспаление лёгкое и в экссудате содержится не так много белка, его называют серозным. Как правило, он не опасен, поскольку через время рассасывается без дополнительной помощи, в том числе за счёт лимфатических сосудов. Однако при обширных разрезах, тяжёлых травмах, чрезмерном давлении или обильном использовании электрокоагуляции целостность мелких лимфатических сосудов нарушается, из-за чего лимфа изливается в ткани и процесс заживления затягивается. Если в дополнении к этому в полость или мягкие ткани попадает кровь, объём межтканевой жидкости увеличивается, и в итоге образуется серома.

Таким образом, чтобы отличить естественный процесс экссудации от серомы, необходимо учитывать многие факторы, например характер повреждения, интенсивность травмирующего агента, объём жидкости и т. п. При этом естественный процесс заживления сопровождается лёгкой припухлостью, а при сероме возникает заметное выпячивание.

Обычно экссудат является стерильным (асептическим), но если через рану проникают микроорганизмы, появляется нагноение (абсцесс).

Абсцесс

Классификация и стадии развития серомы

В литературе можно встретить несколько определений серомы:

- клиническая серома — это видимая отёчность, флюктуация (ощущение скопившейся жидкости под кожей) без признаков инфицирования;

- субклиническая серома — небольшое скопление экссудата в послеоперационной ране, которое можно выявить только с помощью УЗИ [3].

Таким образом, субклинические серомы, как правило, небольшие и бессимптомные, а клинические — большие и вызывают различные симптомы.

Обычно серомы делят на 5 типов:

- Тип 0 — симптомов нет:

- 0а — отсутствие серомы при наружном и рентгенологическом обследованиях;

- 0b — серому находят при инструментальном обследовании, но клинических признаков нет.

- Тип 1 — клинически определяемая серома, которая сохраняется меньше месяца.

- Тип 2 — клинически и инструментально определяемая серома, которая сохраняется больше месяца:

- IIa — сохраняется от 1 до 3 месяцев;

- IIb — сохраняется от 3 до 6 месяцев.

- Тип 3 — серома нуждается в медикаментозном лечении (такая необходимость возникает, когда к ней присоединяется инфекция, если серома доставляет боль или сохраняется больше полугода).

- Тип 4 — серома нуждается в хирургическом лечении (пункции, дренировании или повторном разрезе).

Серомы первых двух типов относятся к неосложнённым, а последних двух — к осложнённым [5].

В клинической практике наиболее важным признаком считается необходимость лечения серомы. В соответствии с ним выделяют 3 группы:

- бессимптомные серомы — лечение не требуется;

- небольшие симптоматические серомы — необходима пункция или активное дренирование;

- большие симптоматические серомы — требуется повторная операция.

Небольшую серому, осложнённую инфекцией, лечат антибактериальными препаратами. Если антибактериальная терапии не приносит результата, врач также назначает повторную операцию.

Осложнения серомы

Наиболее опасное осложнение — присоединение бактериальной инфекции с последующим развитием нагноения серомы [7]. На фоне развившейся инфекции обильное выделение серозной жидкости может привести к формированию крупного абсцесса.

Глубокая серома может стать причиной развития некроза близлежащих тканей. Это связано с тем, что при нарушении первой фазы заживления сосуды слишком долго остаются заблокированными: к повреждённой ткани не поступает кислород и необходимые вещества, поэтому они постепенно начинают отмирать. Хотя некроз развивается нечасто, он сопровождается выделением опасных веществ, что в итоге может привести к сепсису или перитониту. Появление этих осложнений также возможно при прорыве абсцесса.

Перитонит

Из-за крупных сером, как и крупных абсцессов, могут разойтись края раны [21].

Хронические вялотекущие серомы существенно увеличивают период нетрудоспособности пациента и ухудшают качество жизни: у человека не получается быстрее вернуться к работе и активно заниматься привычными делами.

Диагностика серомы

Серому диагностируют на основании данных анамнеза (сведений о недавно перенесённой операции или случившейся травме), внешнего осмотра, дополнительных лабораторных и инструментальных обследованиях.

Физикальный осмотр

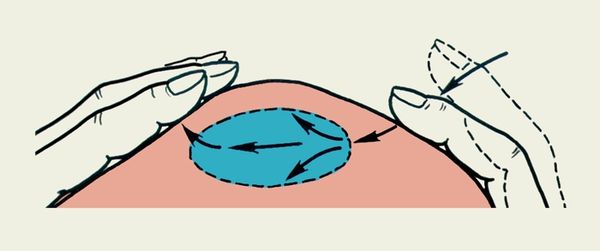

О чрезмерном скоплении экссудата может говорить припухлость (выбухание) в месте послеоперационной раны и положительный симптомом флюктуации (характерная подвижность припухлости, указывающая на наличие жидкости).

Флюктуация

Если к сероме присоединилась инфекция, прощупывание в области послеоперационной раны вызывает острую боль, кожа в этом месте становится багрово-синюшной и горячей, также определяется плотный отёк окружающих тканей.

Инструментальная диагностика

Чтобы подтвердить диагноз, проводят УЗИ. Его назначают, когда серома не видна невооружённым глазом. Кроме того, УЗИ помогает уточнить размер крупных сером [3].

Иногда врач может назначить мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). Она наиболее целесообразна при серомах после крупных полостных вмешательств.

Лабораторная диагностика

Обычно проводят:

- цитологическое исследование — с его помощью изучают характер содержимого серомы;

- посев отделяемого — выполняют при подозрении на присоединение инфекционного агента, чтобы определить возбудителя и назначить необходимый антибактериальный препарат;

- общий анализ крови — его результаты помогают оценить выраженность воспаления.

Лечение серомы

Если серома небольшая и протекает бессимптомно, чаще всего придерживаются тактики наблюдения и выжидания, так как остаётся большая вероятность, что серома рассосётся сама [4][14]. Длительность наблюдения всегда индивидуальна, но чаще всего это занимает несколько недель. Если серома не уменьшается, показано повторное медицинское вмешательство.

Лечение может осуществляться как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. При серомах крупных размеров и отсутствии признаков рассасывания (т. е. длительном течении) проводят комплексную терапию, которая включает в себя как консервативные, так и оперативные методы лечения.

Консервативное лечение предотвращает инфицирование, уменьшает количество жидкости и устраняет асептическое воспаление. Предпочтение отдают:

- нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС) — они уменьшают проявление воспалительных реакций и объём серозной жидкости, выделяющейся в полость послеоперационной серомы, а также помогают устранить боль, если она есть;

- антибактериальным препаратам (широкого спектра действия) — их назначают, когда появляются признаки инфицирования (антибактериальную терапию корректируют с учётом чувствительности возбудителя);

- глюкокортикоидам — гормональные лекарственные средства предотвращают асептическое воспаление и устраняют образование жидкости, но в отличие от НПВС они воздействуют локально на очаг воспаления (их вводят непосредственно в полость серомы после удаления жидкости).

Хирургическое лечение во многом зависит от размеров серомы и предшествующих консервативных лечебных мероприятий.

К основным хирургическим методам относятся:

- Пункция — самый распространённый метод удаления жидкости. Её проводят раз в несколько дней. Для полного устранения серомы может потребоваться от 3 до 7 пункций.

- Активная аспирация — показана при значительном объёме серомы и неэффективности пункций. В ходе такой манипуляции в полость серомы устанавливают дренаж с устройством для активного забора жидкости. Процедуру проводят под местной анестезией и контролем УЗИ или КТ. В этом случае возможно амбулаторное лечение [19][20]. Время введения катетера варьируется в зависимости от улучшения состояния пациента, подтверждённого инструментально.

- Открытая операция — проводят при нагноении, рецидивирующем хроническом течении серомы и отсутствии результата после лечения более щадящими методами. Операция заключается во вскрытии и дренировании серомы с помощью толстоигольной аспирации под контролем ультразвука. Хирургическое лечение обязательно применяют на фоне консервативной терапии.

Пункция

Прогноз. Профилактика

Прогноз сером в большинстве случаев является благоприятным. Небольшие серомы не требуют лечения и имеют тенденцию к самостоятельному рассасыванию в течение нескольких недель.

Нагноение развивается редко. В целом осложнения чаще появляются после экстренных операций, при избыточном весе и наличии сопутствующей патологии.

Профилактика серомы

К сожалению, специфической профилактики сером не существует [7]. Её образование в большей степени зависит от объёма операционного вмешательства, особенностей организма и профессионализма врача. Чтобы снизить риск формирования серомы, пациент со своей стороны может лишь контролировать массу тела и стабилизировать хронические заболевания. Также необходимо проходить регулярные медицинские осмотры, чтобы врач мог вовремя провести плановое лечение.

Список литературы

Burak W. E., Goodman P. S., Young D. C., Farrar W. B. Seroma formation following axillary dissection for breast cancer: risk factors and lack of influence of bovine thrombin // J Surg Oncol. — 1997. — № 1. — Р. 27–31. ссылка

Hoefer R., DuBois J., Ostrow L., Fuller L. Wound complications following modified radical mastectomy: An analysis of perioperative factors // J Am Osteo Assoc. — 1990. — № 1. — P. 47–53. ссылка

Metcalf K. S., Peel K. R. Lymphocele // Ann R Coll Surg Engl. — 1993. — № 6. — Р. 387–392. ссылка

Barth U., Wasseroth K., Rahms V., Albrecht R., Meyer F. Chylous complications of various severity and manifestations within diverse compartments in reconstructive vascular surgery #) #) The manuscript is dedicated to Prof. Dr. Z. Halloul // Pol Przegl Chir. — 2018. — № 3. — Р. 43–48. ссылка

Morales-Conde S. A new classification for seroma after laparoscopic ventral hernia repair // Hernia. — 2012. — № 3. — Р. 261–267. ссылка

Власов А. В., Кукош М. В. Проблема раневых осложнений при эндопротезировании брюшной стенки по поводу вентральных грыж // Современные технологии в медицине. — 2013. — № 2. — С. 116–124.

Sforza M., Husein R., Andjelkov K., Rozental-Fernandes P. C., Zaccheddu R., Jovanovic M. Use of quilting sutures during abdominoplasty to prevent seroma formation: are they really effective? // Aesthet Surg J. — 2015. — № 5. — Р. 574–580. ссылка

Gloger S., Wagner C., Leyh-Bannurah S. R. et al. High BMI and Surgical Time Are Significant Predictors of Lymphocele after Robot-Assisted Radical Prostatectomy // Cancers (Basel). — 2023. — № 9. — Р. 2611. ссылка

Тимербулатов М. В., Тимербулатов Ш. В., Гатауллина Э. З., Валитова Э. Р. Послеоперационные вентральные грыжи: современное состояние проблемы // Медицинский вестник Башкортостана. — 2013. — № 5. — С. 101–107.

Martino M., Nahas F. X., Kimura A. K., Sallum N., Ferreira L. M. Natural evolution of seroma in abdominoplasty // Plast Reconstr Surg. — 2015. — № 4. — Р. 691e–698e.ссылка

Macias L. H., Kwon E., Gould D. J., Spring M. A., Stevens W. G. Decrease in Seroma Rate After Adopting Progressive Tension Sutures Without Drains: A Single Surgery Center Experience of 451 Abdominoplasties Over 7 Years // Aesthet Surg J. — 2016. — № 9. — Р. 1029–1035. ссылка

Постников Д. Г., Павленко В. В., Краснов О. А., Ооржак О. В., Егорова О. Н., Лесников С. М. Проблемы профилактики раневых осложнений у больных с послеоперационными вентральными грыжами // Медицина и образование в Сибири. — 2015. — № 3. — С. 73.

Westphalen A. P., Araújo A. C., Zacharias P. et al. Repair of large incisional hernias. To drain or not to drain. Randomized clinical trial // Acta Cir Bras. — 2015. — № 12. — Р. 844–851.ссылка

McDowell G. C., Babaian R. I., Johnson D. E. Management of symptomatic lymphocele via percutaneous drainage and sclerotherapy with tetracycline // Urology. — 1991. — № 3. — Р. 237–239. ссылка

Власов А. В. Прогнозирование вероятности развития сером при эндопротезировании вентральных грыж // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 2. — С. 11.

Patti R., Caruso A. M., Aiello P., Angelo G. L. et al. Acute inflammatory response in the subcutaneous versus peri prosthethic space after incisional hernia repair: an original article // BMC Surg. — 2014. — № 14. — Р. 91. ссылка

Lee Y. J., Kim H. Y., Han H. H. et al. Comparison of dissection with harmonic scalpel and conventional bi polar electrocautery in deep inferior epigastric perforator flap surgery: a consecutive cohort study // J Plast Reconstr Aesthetic Surg. — 2017. — № 2. — Р. 222–228.ссылка

Мухтаров З. М., Малков И. С., Алишев О. Т. Профилактика раневых послеоперационных осложнений у больных с послеоперационными вентральными грыжами // Практическая медицина. — 2014. — № 5. — С. 106–109.

Conte M., Panici P. B., Guariglia L., Scambia G., Greggi S., Mancuso S. Pelvic lymphocele following radical paraaortic and pelvic lymphadenectomy for cervical carcinoma: incidence rate and percutaneous management // Obstet Gynecol. — 1990. — № 2. — Р. 268–271.ссылка

Malovrh M., Kandus A., Buturovic-Ponikvar J. et al. Frequency and clinical influence of lymphoceles after kidney transplantation // Transplant Proc. — 1990. — № 4. — Р. 1423–1424.ссылка

Kazzam M. E., Ng P. Postoperative Seroma Management // StatPearls. — 2023.ссылка