Определение болезни. Причины заболевания

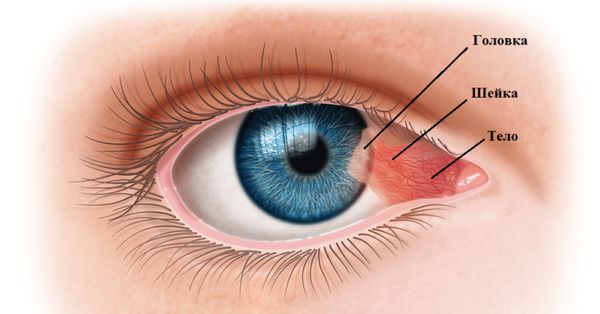

Птеригиум (Pterygium) — это хроническое заболевание, при котором с конъюнктивы на роговицу глаза медленно нарастает мембрана в форме треугольника, напоминающая крыло (от греч. pterygion — крыло). Патологическая плёнка, состоящая из волокон коллагена и сосудов, появляется со стороны носа, т. е. с внутренней части глаза и растёт к центру зрачка.

Птеригиум

Это заболевание, связанное с разрушением клеток роговицы, которое часто рецидивирует даже после хирургического лечения.

Распространённость птеригиума в мире составляет 0,7–31 %. Чаще всего болезнь встречается в местах с жарким сухим климатом, особенно в преэкваториальных районах [1]. В южных регионах России распространённость птеригиума достигает 11 % от общего числа пациентов с патологией переднего сегмента глаза (например, в Ставропольском крае) [12]. Однако эта болезнь встречается и в умеренной климатической зоне, например распространённость птеригиума в республике Башкортостан составляет 2,3 % [13].

Таким образом, патология чаще встречается у людей, живущих в засушливых районах. Мужчины подвержены ей больше, чем женщины [6]. Птеригиум обычно появляется в возрасте от 30 до 40 лет [12].

Причины развития птеригиума

Несмотря на большое количество исследований, точная причина появления и роста птеригиума до сих пор не установлена. Однако неоспоримым является тот факт, что ультрафиолетовое (УФ) излучение играет немаловажную роль в его развитии. Поэтому в группу риска входят люди, которые много времени проводят на улице под солнцем, а также в пыльных условиях, так как хроническое раздражение поверхности глаз ускоряет развитие заболевания [3].

При этом длительная работа за компьютером, из-за которой развивается синдром сухого глаза, и хронический конъюнктивит не являются факторами риска развития птеригиума [12]. Изменения слёзной плёнки как фактор патогенеза пока изучается [14].

Симптомы птеригиума

Поначалу птеригиум не доставляет дискомфорт и на первой стадии представляет собой лишь незначительный косметический дефект — треугольное образование во внутренней части глаза. Но по мере прогрессирования заболевания дополнительный объём тканей начинает изменять кривизну роговицы, вызывая астигматизм, что влечёт за собой снижение зрения и появление различных искажений изображения, вплоть до диплопии (двоения) [1][3].

Он также мешает формированию стабильной слёзной плёнки на поверхности глаза, что приводит к развитию синдрома сухого глаза, а также не позволяет пациентам использовать мягкие контактные линзы.

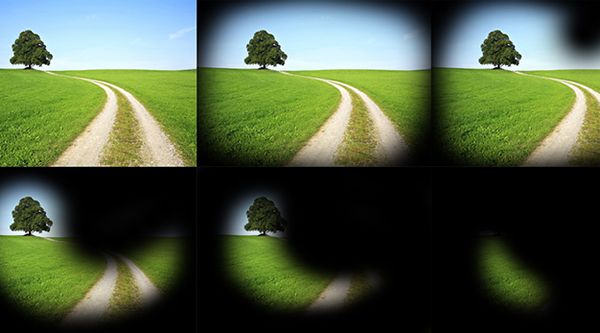

С ростом патологической мембраны у некоторых пациентов снижается контрастная чувствительность: изображение теряет яркость, а цвета становятся похожими друг на друга. На более поздних стадиях птеригиум может привести к сужению полей зрения.

Сужение полей зрения

Скорость развития птеригиума индивидуальна, она зависит от прочности корнеосклеральной оболочки, которая защищает роговицу и глаз в целом, и продолжительности воздействия факторов риска (УФ-излучения и пыли).

Патогенез птеригиума

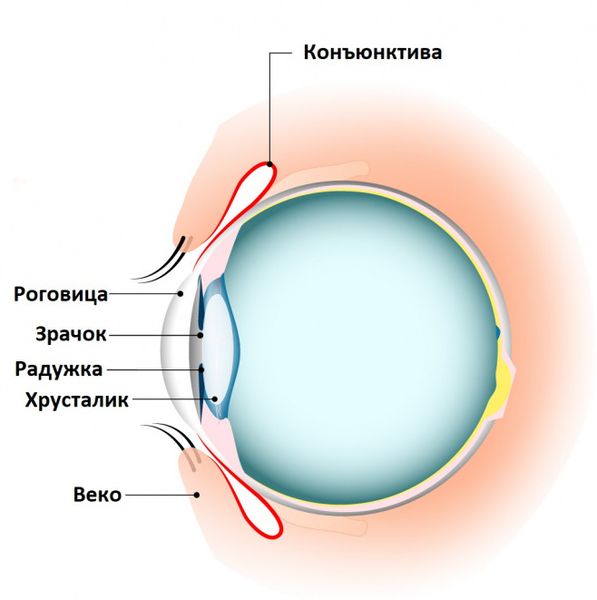

Конъюнктива (та часть глаза, которая вовлечена в патологический процесс) представляет собой тонкую прозрачную слизистую оболочку, богатую сосудами. Она покрывает всю заднюю поверхность век и переднюю поверхность глаза вплоть до роговицы [2].

Птеригиум — это аномальный процесс восстановления клеток конъюнктивы. Травма, вызванная УФ-излучением, влияет на выработку различных цитокинов (белков иммунитета) и факторов роста, вызывающих избыточный восстановительный процесс в кератоцитах роговицы и способствующих миграции клеток эпителия, что приводит к образованию фиброваскулярной мембраны. Бокаловидные клетки конъюнктивы разрастаются, также активируются фибробласты, из-за чего строма (соединительная ткань) увеличивается в объёме. В неё также прорастают новые сосуды. Всё это приводит к ремоделированию структуры слизистой оболочки [7].

Также предполагается, что УФ-излучение может вызвать мутации в гене р53, контролирующем разрастание клеток, из-за чего нормальный клеточный цикл и восстановительный процесс нарушаются [4].

В целом, если коротко, птеригиум сопровождается как дегенеративными, так и пролиферативными процессами: внутренние слои роговицы истончаются и преобразовываются, а ткани конъюнктивы разрастаются.

Строение глаза

Патологическая мембрана чаще растёт с внутренней части глаза, потому что лучи света фокусируются в большей степени с носовой стороны. Длительное воздействие ультрафиолета меняет структуру стволовых клеток зоны лимба (на границе между радужкой и белком глаза), которые в норме действуют как барьер и не позволяют конъюнктиве нарастать на роговицу [8].

Классификация и стадии развития птеригиума

Офтальмологи используют классификацию, отражающую распространённость птеригиума. Она включает в себя 5 степеней:

- I степень — плёнка наблюдается только у лимба, т. е. там, где заканчивается цветная радужная оболочка. На этом этапе у человека нет никаких симптомов.

- II степень — головка птеригиума равно удалена от лимба и умеренно расширенного зрачка, т. е. заходит на роговицу примерно на 2–3 мм. Это уже вызывает астигматизм и снижает остроту зрения примерно до 0,9–0,7 дптр.

- III степень — головка птеригиума находится практически в самом центре, т. е. по краю зрачка, и заходит на роговицу примерно на 4–5 мм. Острота зрения может снизиться до 0,5 дптр, периодически возникают воспаления глаза, пациент также отмечает сухость или избыточное слезотечение.

- IV степень — головка достигает центра роговицы, т. е. занимает уже больше 6 мм, и частично накрывает узкий зрачок. Острота зрения составляет 0,3–0,2 дптр.

- V степень — головка птеригиума заходит за центр роговицы и распространяется дальше. Острота зрения ниже 0,1 дптр [3].

Длительность стадий индивидуальна.

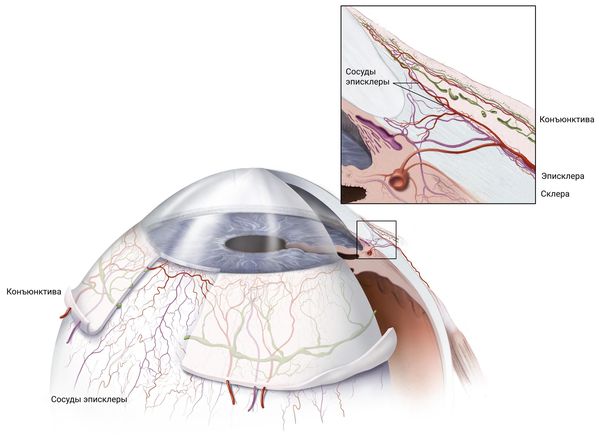

Также существует классификация, которая оценивает способность птеригиума к росту по состоянию сосудов эписклеры (тонкой мембраны между конъюнктивой и склерой):

- I степень — птеригиум прозрачный, атрофичный, сквозь него хорошо видны эписклеральные сосуды — риск прогрессирования минимальный;

- II степень — птеригиум полупрозрачный, объёмный, сосуды эписклеры частично просматриваются — средняя скорость прогрессирования;

- III степень — птеригиум мясистый, непрозрачный, сосуды эписклеры уже не видны — мембрана быстро увеличивается [5].

Эписклера

Таким образом птеригиум может быть прогрессирующим и стационарным, т. е. не увеличивающимся в размерах [12].

Две эти классификации не противоречат друг другу, их используют совместно.

Осложнения птеригиума

При птеригиуме значительно повышается риск таких нарушений, как снижение зрения и искажение изображения, связанных с появлением астигматизма. Чем больше плёнка, тем хуже становится зрение.

Из-за неправильного распределения слезы пациента также беспокоит синдром сухого глаза, который проявляется либо сильной сухостью, зудом и жжением, либо избыточным слезотечением. Если его не компенсировать слезозаменителями, к болезни может присоединиться инфекция, что грозит воспалением конъюнктивы и роговицы (хроническим конъюнктивитом и кератитом). Это повлечёт за собой дополнительную травматизацию тканей и ускорит прогрессирование птеригиума [1][3].

Кроме того, птеригиум — это видимый косметический дефект. На глазу появляется ярко-розовая плёнка, что может вызывать у пациента комплексы и снижение самооценки.

При птеригиуме IV–V степени, когда зрение значительно ухудшается, возрастает риск падений и травм, которые в некоторых случаях даже могут лишить человека возможности работать и самостоятельно решать бытовые проблемы.

Диагностика птеригиума

Диагностика птеригиума не представляет больших трудностей, так как пациенты обычно сами обращаются к офтальмологу с жалобой на наличие инородной ткани на поверхности глаза.

Однако врач всё равно тщательно собирает анамнез (историю болезни). В первую очередь он интересуется, связана ли работа пациента с длительным пребыванием на солнце или высокой запылённостью. В группу риска также попадают люди, которые любят рыбалку, так как лучи света отражаются от поверхности воды и несут более интенсивный поток ультрафиолета.

Далее пациенту проводят стандартное офтальмологическое обследование:

- визометрию — проверяют остроту зрения;

- авторефрактометрию и кератометрию — измеряют рефракцию (способность к преломлению света) и кривизну роговицы, чтобы выявить или исключить астигматизм;

- периметрию — определяют поля зрения;

- биомикроскопию (осмотр за щелевой лампой) — оценивают передний отрезок глаза (конъюнктиву, зону лимба и роговицу).

Осмотр с помощью щелевой лампы

В ходе исследования врач не только подтверждает диагноз, но также определяет степень заболевания, составляет прогноз и план лечения.

Важным диагностическим исследованием является оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза. Она даёт ценную информацию для дифференциальной диагностики прогрессирующей формы птеригиума.

Медленно прогрессирующий птеригиум с длительными статичными периодами можно опознать по так называемыми линиями Стокера — линейными отложениями железа вдоль головки птеригиума. Это производные лактоферрина — естественного компонента слёзной плёнки [3].

![Линии Стокера [17] Линии Стокера [17]](/media/bolezny/pterigium/linii-stokera-17_s.jpeg)

Линии Стокера [17]

Лабораторную диагностику не проводят, так как для постановки диагноза достаточно осмотра офтальмолога.

Дифференциальная диагностика

Птеригиум важно отличить:

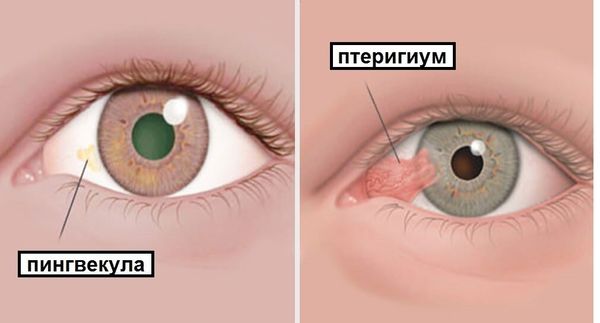

- от пингвекула — доброкачественного желтовато-белого образования конъюнктивы, которое располагается ближе к лимбу и не нарастает на роговицу; считается, что пингвекул может трансформироваться в птеригиум, но чёткие клинические признаки этого перехода пока не описаны [8];

- ложного птеригиума (псевдоптеригиума) — спаек между складкой конъюнктивы и краевой язвой роговицы или областью её краевого истончения, т. е. псевдоптеригиум срастается с роговицей только в точке контакта, а не на всём её протяжении;

- паппиломатозной конъюнктивальной интраэпителиальной неоплазии — доброкачественного, одностороннего, медленно растущего образования, которое проявляется в пожилом возрасте в виде приподнятых бляшек с пучками, прорастающих по поверхности сосудов в лимбальной зоне;

- узелкового эписклерита — узелков, не спаянных с конъюнктивой, поражающих оба глаза; процесс быстро купируется нестероидными противовоспалительными препаратами;

- ретенционной кисты конъюнктивы — доброкачественного тонкостенного образования, содержащего прозрачную жидкость; в отличие от птеригиума киста больше похожа на полупрозрачный шарик;

- конъюнктивальной папилломы, особенно «сидячей» формы, — единичного одностороннего образования на конъюнктиве около лимба, вызванного вирусом папилломы человека 6 и 11-го типов;

- лимбального дермоида — врождённого одностороннего доброкачественного образования молочно-белого цвета, чаще расположенного в нижне-височной зоне, которая имеет чётко очерченную форму, близкую к кругу;

- фиброваскулярного паннуса — следствия химической или термической травмы; разрастание конъюнктивы в этом случае носит компенсаторный характер, так как в повреждённой зоне отсутствует кровоснабжение;

- синдрома Стивенса — Джонсона — тяжёлого варианта многоформной эритемы слизистых оболочек; это системное сезонное заболевание, которое обостряется зимой и ранней весной, что проявляется интоксикацией, кожными высыпаниями, кератитом, блефароконъюнктивитом или даже тяжёлым иридоциклитом.

Пингвекула и птеригиум

Лечение птеригиума

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о медикаментозной и хирургической тактике лечения птеригиума. На ранних стадиях закономерно выбирается выжидательная тактика и консервативная терапия. Пациенту назначают увлажняющие препараты, а на период обострения воспаления — нестероидные противовоспалительные капли.

Если заболевание прогрессирует, т. е. птеригиум становится мясистым, с крупной сетью сосудов, на роговице исчезает линия Стокера и появляются сероватые помутнения — тонкие штрихи, полосочки или пятнышки, т. е. островки Фукса, — пациента направляют к хирургу.

Хирургическое лечение

Показания к операции:

- снижение зрения, как за счёт прогрессирующего астигматизма, так и вследствие нарастающей на роговицу плёнки;

- появление диплопии (двоения);

- подозрение на метаплазию (патологический процесс преобразования одного типа тканей в другой);

- систематические воспаления;

- выраженный косметический дефект, снижающий качество жизни пациента.

Самой распространённым способом хирургического лечения птеригиума в России является методика «обнажённой склеры»: птеригиум и перилимбальную конъюнктиву удаляют, после чего дефект ушивают. Процедуру проводят под местной анестезией. Она довольно простая в исполнении, а реабилитационный период не занимает много времени. Тем не менее процент рецидивов после этой операции варьирует от 5 до 68 % для первичной патологии и 35–89 % для повторной [1][3]. Повторное хирургическое вмешательство для устранения рецидива можно провести не менее чем через полгода после первой операции [15].

Чтобы снизить риск рецидивов, во время вмешательства зону иссечения обрабатывают раствором Митомицина С, а после операции используют 5-фторурацил (препарат вводят под конъюнктиву). Эти медицинские средства останавливают рост субконъюнктивальной ткани и фибробластическую активность, что позволяет снизить частоту рецидивов до 5,9–21 % [1]. Однако неадекватное применение Митомицина С (высокая дозировка или длительный период аппликации) сопряжено со многими осложнениями: поверхностной вторичной глаукомой, точечным кератитом, воспалением радужной оболочки, отложением кальцинатов на склере или её некрозом, снижением количества клеток эндотелия, истончением и разрушением ткани роговицы и склеры.

Более прогрессивным способом лечения считается замещение дефекта конъюнктивы различными биосовместимыми тканями, например собственной конъюнктивой (с другого глаза или другого участка этого же глаза), слизистой губы и т. д. [9]

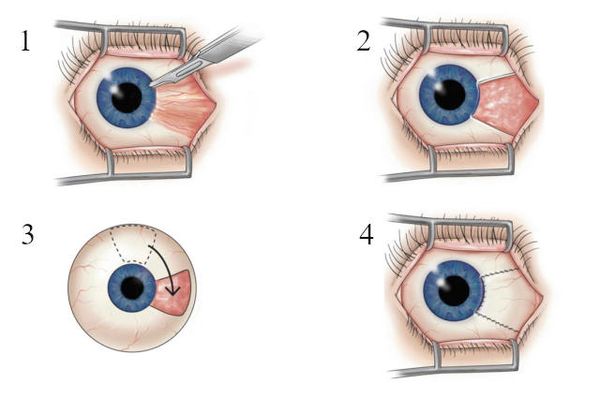

Замещение дефекта

Перспективным видом лечения является лимбальная аутотрансплантация — пересадка тканей из зоны лимба для компенсации дефицита стволовых клеток. Согласно одной из теорий развития птеригиума, фиброваскулярная ткань проникает в слои роговицы из-за недостаточности стволовых клеток в зоне лимба. Такая операция компенсирует этот дефект и снижает риск рецидива до 1–15 % [10].

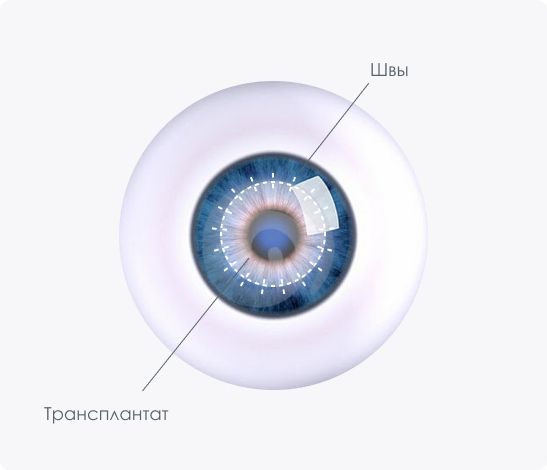

Если болезнь упорно рецидивирует, сопровождается агрессивным ростом фиброваскулярной ткани, рубцовой деформацией и истончением подлежащей роговицы, пациенту рекомендуют сделать периферическую переднюю послойную кератопластику. В тело птеригиума вводят раствор Ультракаина, далее плёнку отделяют от подлежащих тканей и прижигают сосуды. Механическим трепаном формируют роговично-склеральное ложе, укладывают в него послойный трансплантат, взятый из донорского материала, и фиксируют его непрерывным круговым швом [15].

Кератопластика

Все эти операции проводят в России.

Возможные осложнения после иссечения птеригиума и пластики:

- рецидив (18,8 %) [11];

- трофические язвы и симблефарон (4 и 2 % соответственно) при иссечении рецидивирующего птеригиума [15];

- отторжение трансплантата в случае острого кератита (3,07 %) [11];

- послеоперационный астигматизм;

- косоглазие и диплопия в результате операционной травмы сухожилия одной из глазодвигательных мышц;

- пиогенная гранулёма;

- рубцевание роговицы;

- грануляционная киста конъюнктивы [16].

Пиогенная гранулёма

Чтобы снизить риск рецидива, помимо Митамицина 5-фторурацила, врач может назначить Циклоспорин А, бета-облучение и покрытие роговицы амнионом — внутренней плодной оболочкой, которую используют при лечении глазных патологий [10][11].

Прогноз. Профилактика

При непрогрессирующем или медленно растущем птеригиуме прогноз благоприятный. В случае своевременного лечение болезнь не приводит к грубым дефектам и нарушениям зрения. В остальных случаях всё зависит от формы патологии и осложнений. К сожалению, даже операция не может исключить возможность рецидива. Кроме того, хирургическое лечение сопряжено с другими послеоперационными осложнениями. Поэтому прогноз в каждом отельном случае отличается, уточнить перспективы сможет только лечащий врач.

Профилактика птеригиума

Чтобы снизить риск развития заболевания, необходимо защищать глаза от воздействия солнечных лучей и пыли, например использовать солнцезащитные очки, а также соблюдать меры безопасности при работе с химикатами [10]. При воспалении рекомендуют использовать нестероидные противовоспалительные препараты и кортикостероиды короткими курсами, чтобы устранить неприятные симптомы. Однако принимать эти препараты нужно строго по назначению врача.

Список литературы

Крахмалева Д. А., Труфанов С. В. Птеригиум. Этиопатогенетический подход к лечению (обзор литературы) // Точка зрения. Восток–Запад. — 2018. — № 4. — С. 135–138.

Паштаев Н. П., Андреев А. Н. Клиническая анатомия и физиология органа зрения: учебное пособие. — М.: Офтальмология, 2018. — 296 с.

Маложен С. А., Труфанов С. В., Крахмалева Д. А. Птеригиум: этиология, патогенез и лечение // Вестник офтальмологии. — 2017. — № 5. — C. 73–80.

Chowers I., Pe'er J., Zamir E. et al. Proliferative activity and p53 expression in primary and recurrent pterygia // Ophthalmology. — 2001. — № 5. — P. 985–988.ссылка

Tan D. Effect of Pterygium Morphology on Pterygium Recurrence in a Controlled Trial Comparing Conjunctival Autografting With Bare Sclera Excision // Archives of Ophthalmology. — 1997. — № 10. — Р. 1235–1240. ссылка

Mackenzie F., Hirst L., Battistutta D., Green A. Risk Analysis in the Development of Pterygia // Ophthalmology. — 1992. — № 7. — Р. 1056–1061. ссылка

Safi H., Kheirkhah A., Mahbod M., Molaei S., Hashemi H., Jabbarvand M. Correlations between histopathologic changes and clinical features in pterygia // Journal of Ophthalmic and Vision Research. — 2016. — № 2. — P. 153–158.ссылка

Петраевский А. В., Тришкин К. С., Адельшина Н. А. Первичный птеригиум: интерпретация на основе данных оптической когерентной томографии // Офтальмохирургия. — 2013. — № 3. — С. 92–96.

Бочкарева А. Н., Егоров В. В., Смолякова Г. П., Банщиков П. А. Поиски возможностей улучшения результатов хирургического лечения первичного птеригиума // Современные технологии в офтальмологии. — 2016. — № 2. — C. 213–216.

Malik K. P., Goel R., Gutpa A. et al. Efficacy of sutureless and glue free limbal conjunctival autograft for primary pterygium surgery // Nepal J Ophthalmol. — 2012. — № 2. — P. 230–235.ссылка

Павлова О. Н., Гуленко О. Н., Девяткин А. А. Методы лечения и профилактики птеригиума // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. — 2019. — № 3. — С. 65–73.

Павлова О. Н., Гуленко О. Н., Девяткин А. А. Птеригиум: этиология и патогенез (литературный обзор) // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. — 2019. — № 2. — С. 114–120.

Бикбов М. М., Суркова В. К., Казакбаев Р. А. Региональные особенности эпидемиологии птеригиума в Республике Башкортостан // Acta Biomedica Scientifica. — 2022. — № 1. — С. 82–89.

Маложен С. А. и др. Периферическая послойная кератопластика в лечении рецидивирующего птеригиума // Вестник офтальмологии. — 2018. — № 5. — С. 168–173.

Бучко О. Я., Цыганова Т. А., Шишкин М. М. Осложнения при удалении птеригиума по методике Mc Reynolds // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2009. — № 12. — С. 28–29.

Порядин В. Р. и др. Меры профилактики рецидива первичного прогрессирующего птеригиума // Практическая медицина. — 2012. — № 4. — С. 115–117.

Kang T. S., Lee J. J., Choi S. H. Corneal Iron Lines Observed in the Clinical Practice // Journal of the Korean Ophthalmological Society. — 2016. — № 6. — Р. 881