Определение болезни. Причины заболевания

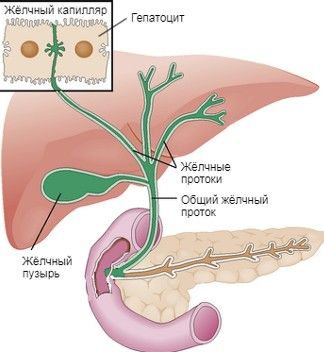

Холестаз (Cholestasis) — это синдром, при котором в крови значительно повышается концентрация веществ, выводящихся из жёлчного пузыря, что связано с нарушением образования и оттока жёлчи [1]. Если его долго не лечить, могут развиться серьёзные осложнения, вплоть до необратимого поражения печени.

Желчевыводящие пути

Холестаз — это не самостоятельная болезнь, а синдром, который сопутствует многим другим заболеваниям печени и желчевыводящих путей. Им страдают преимущественно мужчины старше 40 лет, но и женщины не застрахованы от этой патологии, особенно в период беременности [4].

Общей статистики по распространённости холестаза нет, так как он возникает при самых разных заболеваниях. Синдром может развиться в любом возрасте: как у новорождённых, так и у пожилых людей. Причём у детей риск выше, так как их печень ещё недостаточно зрелая [5].

Причины холестаза

Заболевания, которые сопровождаются застоем жёлчи в печёночных протоках, имеют разнообразное происхождение.

Рассмотрим частые общие причины холестаза:

- поражение печени, жёлчного пузыря, желчевыводящих путей или поджелудочной железы простейшими или вирусами;

- частое употребление алкоголя;

- приём гепатотоксичных лекарств, т. е. поражающих печень;

- нарушение обмена веществ (часто встречается при беременности);

- воспаление междольковых жёлчных протоков или фиброз при циррозе печени [3][11].

По локализации патологического процесса выделяют внутри- и внепечёночный холестаз.

Внутрипечёночный холестаз возникает при закупорке внутрипечёночных жёлчных протоков или повреждении гепатоцитов (клеток печени), а также при сочетании обоих механизмов [3][11].

Повреждение внутрипечёночных жёлчных протоков (холангиоцеллюлярный холестаз) развивается, как правило:

- на фоне уже существующего первичного билиарного или склерозирующего холангита;

- при пороках развития жёлчных протоков (например, синдроме Кароли);

- идиопатической дуктопении у взрослых (уменьшении количества жёлчных протоков);

- муковисцидозе;

- длительном приёме гепатотоксичных лекарств (например, цитостатиков, Амоксициллина/Клавуланата, Аминазина и прочих) [4][7].

Повреждение гепатоцитов (гепатоцеллюлярный холестаз) развивается:

- при сепсисе;

- алкогольном и неалкогольном стеатогепатите;

- вирусных гепатитах В и С;

- генетических нарушениях (могут приводить к доброкачественному рецидивирующему внутрипечёночному холестазу и эритропоэтической протопорфирии);

- циррозе печени;

- метастазах опухолей;

- саркоидном гепатите;

- амилоидозе;

- паранеопластическом синдроме (осложнениях злокачественной опухоли);

- болезни накопления;

- врождённом фиброзе печени;

- разнообразных сосудистых патологиях (синдроме Бадда — Киари, застое крови в печени, венозной закупорке) [7].

Отдельно выделяют внутрипечёночный холестаз беременных — это обратимое, зачастую наследственное заболевание печени, которое возникает только при беременности. Начинается, как правило, в конце 2-го или в начале 3-го триместра беременности и спонтанно прекращается через 2–3 недели после родов. Проявляется кожным зудом, повышением уровня общих жёлчных кислот в крови и может быть опасен для плода: привести к преждевременным родам, асфиксии во время родов и антенатальной гибели плода.

Внепечёночный холестаз развивается в результате закупорки общего жёлчного протока. Причинами, как правило, становятся:

- желчнокаменная болезнь (приводящая к закупорке внутри- или внепечёночных протоков);

- полипы жёлчного пузыря, которые перекрывают пути выхода жёлчи;

- рубцовые сужения общего жёлчного протока;

- острый панкреатит;

- опухоли, сдавливающие желчевыводящие пути снаружи [3][11].

Симптомы холестаза

У мужчин и женщин симптомы холестаза, как правило, схожи, вот основные из них:

- кожный зуд, усиливающийся к вечеру;

- чувство тяжести, дискомфорта и колющая боль в правом подреберье;

- потемнение мочи;

- обесцвечивание и изменение консистенции стула на более жидкую, учащение дефекации [8].

Из-за сильного зуда пациенты становятся раздражительны и тревожны, у них нарушается сон.

При недостатке жёлчи в кишечнике ухудшается переваривание пищи, в том числе уменьшается всасывание жирорастворимых витаминов К, D, А, Е. Это становится причиной болей в костях, повышенной кровоточивости, снижения остроты зрения, наиболее заметной в сумерках (куриная слепота) [9].

При хроническом холестазе из-за повышенного уровня липидов в крови и отложения холестерина под кожей формируются ксантелазмы и ксантомы — жировые новообразования на различных участках кожи: в области век, под молочными железами, на ладонях, спине и задней поверхности шеи.

Ксантелазма

Иногда человек не ощущает симптомов — в таких случаях холестаз диагностируется только по характерным изменениям в анализах крови, как правило выявленным при диспансерном обследовании, профосмотре или сдаче крови по поводу других заболеваний [1].

Бывает (хоть достаточно редко), что диагноз выявляется уже на стадии осложнений портальной гипертензии, которая проявляется частыми кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода.

Наиболее частой причиной портальной гипертензии является цирроз (или рубцевание), однако при холестазе так же происходит нарушение кровотока в портальной вене, за счёт скопления желчи в желчевыводящих путях. Главным симптомом в такой ситуации будет рвота c кровью или кровяными сгустками. Из-за кровопотери возникает тахикардия и слабость, падает артериальное давление, выступает липкий холодный пот, может значительно увеличиваться живот (асцит). Также развивается печёночная энцефалопатия, которая, как правило, проявляется необъяснимой агрессией, нервозностью, возбудимостью, перепадами настроения, тремором, в запущенных случаях нарушается сознание, вплоть до комы. Такие симптомы связаны с большим скоплением жёлчи в желчевыводящих путях и незначительным её поступлением в двенадцатиперстную кишку, а выраженность их зависит от тяжести течения основного заболевания [6].

Патогенез холестаза

Как уже было сказано выше, холестаз подразделяют на внутрипечёночный и внепечёночный. Также выделяют механические и немеханические формы.

Внутрипечёночный немеханический холестаз развивается из-за нарушения транспорта жёлчных кислот и других компонентов жёлчи [2]. Образование жёлчи включает в себя множество энергозависимых процессов транспортировки: захват компонентов жёлчи, перенос их через мембрану внутрь клеток печени, а в дальнейшем через канальцевую мембрану в жёлчный капилляр. Транспортировка компонентов жёлчи зависит от нормальной работы белков-переносчиков, которые встроены в канальцевую мембрану гепатоцитов. Именно нарушение этих процессов лежит в основе внутрипечёночного холестаза [2]. В результате компоненты, входящие в состав жёлчи (жёлчные кислоты, билирубин, липиды), скапливаются в клетках печени и желчевыводящих путях, а затем проникают в кровь.

Желчевыводящие пути и гепатоциты

Причинами развития внутрипечёночного механического холестаза в большинстве случаев становятся камни или опухоли внутрипечёночных жёлчных протоков. В итоге в более мелких протоках увеличивается давление и компоненты жёлчи попадают в кровь.

Внепечёночный немеханический холестаз возникает при нарушении проходимости желчевыводящих путей из-за изменения структуры и работы желчевыводящей системы, например при синдроме сгущения жёлчи, атрезии или дискинезии жёлчных путей.

Внепечёночный механический холестаз, или механическая желтуха, в подавляющем большинстве случаев возникает из-за камней в магистральных жёлчных протоках (чаще всего в холедохе) или опухолей жёлчных протоков, жёлчного пузыря и головки поджелудочной железы.

Жёлчные кислоты, которые накапливаются при холестазе, могут увеличивать повреждение гепатоцитов и, следовательно, усиливать холестаз. Токсичность этих кислот напрямую зависит от степени их гидрофобности, т. е. плохой растворимости в воде, из-за чего они накапливаются в клетках и тканях. К гепатотоксичным кислотам относят хенодезоксихолевую (синтезируется в печени из холестерина), дезоксихолевую и литохолевую кислоты (это вторичные кислоты, которые образуются непосредственно в кишечнике из первичных кислот под воздействием микроорганизмов) [8].

Основной причиной гибели гепатоцитов считается повреждение жёлчными кислотами мембраны их митохондрий. С влиянием жёлчных кислот также связывают апоптоз гепатоцитов, при котором активируется генетическая программа, приводящая к их гибели.

Классификация и стадии развития холестаза

Виды холестаза по расположению патологического процесса:

- внепечёночный;

- внутрипечёночный.

По механизму формирования:

- механический (обструктивный);

- немеханический (функциональный).

По длительности течения:

- острый (заболевание длится меньше 6 месяцев);

- хронический (через 6 месяцев нет явных улучшений).

По наличию гипербилирубинемии (избытка билирубина в крови):

- желтушный (из-за выхода жёлчи в кровь и распространения её по организму кожа приобретает желтоватую окраску);

- безжелтушный [7].

По особенностям выделения жёлчи:

- тотальный (нарушается выход жёлчи в кишечник);

- диссоцианный (задерживается только часть компонентов жёлчи);

- парциальный (снижена выработка жёлчи).

Осложнения холестаза

Холестаз обычно не вызывает осложнений, но если его обнаружили слишком поздно и, соответственно, не лечили своевременно, это может привести к серьёзным последствиям, таким как:

- холангит и другие патологии, вызванные присоединением бактериальных инфекций;

- цирроз печени (из-за разного механизма развития холестаза причины и осложнения перекликаются, т. е. в одних случаях цирроз будет провоцировать его развития, а в других становятся его следствием);

- проникновение воздуха в жёлчные протоки, что вызывает сильнейшую боль и требует экстренного медицинского вмешательства;

- нарушение обмена жиров и других питательных веществ, на фоне чего возникает дефицит большинства жирорастворимых витаминов;

- развитие метастатического кальциноза (отложение кальция в тканях);

- печёночная энцефалопатия;

- у беременных — преждевременные роды, риск осложнений и пороков развития у плода;

- сепсис (возникает без адекватного лечения у небольшой части пациентов) [10];

- рак жёлчных протоков (встречается редко).

Диагностика холестаза

Диагностику и лечение холестаза проводит врач-гастроэнтеролог. Но пациенты часто обращают внимание только на внешние симптомы, такие как пожелтение кожи и зуд, и не учитывают прочие проявления, что ошибочно приводит их к врачу-дерматологу и осложняет тем самым диагностический поиск.

Врач может заподозрить холестаз, как правило, после беседы с пациентом, осмотра кожи и слизистых. С помощью пальпации и перкуссии (ощупывания и простукивания) доктор может выявить увеличение печени и болезненные точки на животе.

Часто холестаз протекает почти бессимптомно и заподозрить его можно только по анализам [8]. В общем анализе крови при этом заболевании снижается уровень эритроцитов (анемия), увеличивается содержание лейкоцитов (лейкоцитоз) и повышается СОЭ.

В биохимическом анализе крови повышается билирубин (за счёт прямого или связанного пигмента), холестерин и/или триглицериды, растёт активность печёночных ферментов (АЛТ и АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) [1]. Также в крови повышается уровень жёлчных кислот, а в моче появляются жёлчные пигменты.

К методам инструментальной диагностики холестаза относится ультразвуковое и рентгеновское исследование органов брюшной полости, магнитно-резонансная ретроградная холангиопанкреатография, гастро- и дуоденоскопия, чрескожная и чреспечёночная холангиография [10]. Но не все эти исследования потребуются для диагностики. Диагноз может быть установлен даже после сдачи анализов и проведения УЗИ.

УЗИ органов брюшной полости

Перечисленные выше инструментальные методы, за исключением УЗИ, обычно требуются, если затруднительно поставить диагноз, нужно определить вид холестаза или врач подозревает злокачественную природу заболевания.

Если результаты проведённых обследований сомнительны, то прибегают к инвазивному методу диагностики — биопсии печени (которая также может быть назначена на любом этапе диагностики).

Лечение холестаза

Тактика лечения зависит от причины холестаза. Первой и основной мерой при выявлении холестаза или подозрении на него будет коррекция питания. Рекомендуется заменять животные жиры на растительные, употреблять больше свежих овощей и фруктов, выбирать постные сорта мяса и нежирные молочные продукты, есть каши из злаков. Также необходимо ограничить употребление жареной, острой, копчёной пищи и полностью отказаться от спиртных напитков, крепкого чая и кофе [10].

Основными препаратами для лечения холестаза являются:

- гепатопротекторы (показаны для вывода токсинов, защиты печени и улучшения её работы);

- цитостатики (чтобы уменьшить воспаление и подавить иммунные реакции, которые могут повреждать печень);

- антибиотики (чтобы уменьшить воспаление жёлчного пузыря, вызвавшего холестаз);

- препараты урсодезоксихолевой кислоты (помогают восстановить нормальную секрецию жёлчи и улучшают общее самочувствие) [8].

При появлении признаков гиповитаминоза рекомендуется принимать поливитаминные комплексы.

Немедикаментозными методами от кожного зуда будет обливание холодной водой и сон в прохладном, проветриваемом помещении. Если зуд усиливается, то могут назначаться препараты жёлчных кислот. Также эффективны блокаторы опиатных рецепторов ЦНС.

Во время реабилитации применяют такие немедикаментозные методы, как массаж, физиопроцедуры и лечебная физкультура, чтобы укрепить защитные силы организма [4].

В редких случаях, чтобы устранить причину холестаза, требуется оперативное вмешательство. Есть несколько видов хирургического лечения:

Прогноз. Профилактика

Часто прогноз для жизни пациента благоприятный. Однако длительно текущая желтуха и декомпенсированное течение синдрома холестаза приводят к печёночной недостаточности и печёночной энцефалопатии. У малой части пациентов без лечения может развиться сепсис.

Чтобы снизить риск развития холестаза, в первую очередь нужно соблюдать здоровый образ жизни, в частности ограничить алкоголь и разнообразно питаться, потребляя как можно меньше продуктов с высоким содержанием холестерина. Рекомендуется добавить в ежедневный рацион фрукты, овощи и цельные зёрна. Также важна регулярная физическая активность [7].

К другим общепринятыми рекомендациями для снижения риска холестаза относятся:

- приём антибиотиков и других лекарств исключительно по назначению врача;

- своевременная диагностика и лечение заболеваний печени, жёлчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, которые могут приводить к застою жёлчи;

- регулярные профилактические осмотры при наличии хронических заболеваний;

- поддержание нормального веса.

Если холестаз выявлен раньше, т. е. до развития перечисленных заболеваний, то для профилактики осложнений важно соблюдать рекомендации лечащего врача [9].

Подводя итог, хочется призвать пациентов задуматься, что легче: соблюдать правильный образ жизни, продлевая тем самым здоровье, молодость и красоту, или же искать способы лечения полученного недуга.

Список литературы

Ивашкин В. Т., Широкова Е. Н., Маевская М. В. и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению печени по диагностике и лечению холестаза // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2015. — № 2. — С. 41–57.

Полунина Т. Е. Холестатические заболевания печени: алгоритмы диагностики и лечения // РМЖ. — 2021. — № 6. — С. 81–87.

Tholey D. Cholestasis // MSD Manual. — 2021.

Полунина Т. Е., Маев И. В., Полунина Е. В. Гепатология для практического врача. — М.: Авторская академия. — 2009. — 340 с.

Lin H. C. Cholestasis // Medscape. — 2023.

Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону / под ред. Э. Фаучи, Ю. Браунвальда, К. Иссельбахера и др. Том 1. — М.: Практика, 2002. — С. 392–405.

Григорьев П. Я., Яковенко Э. П. Внутрипечёночный холестаз: диагностика и лечение // Южно-российский медицинский журнал. — 2000. — № 1–2.

Лейшнер У. Практическое руководство по заболеваниям жёлчных путей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2001. — 256 с.

Минушкин О. Н. Дисфункциональные расстройства билиарного тракта (патофизиология, диагностика и лечебные подходы). — М., 2004. — 23 с.

Мак Нелли П. Р. Секреты гастроэнтерологии. — СПб.: Невский диалект, 1999.— 1022 с.

Малов В. И. Синдром холестаза в гепатологии // Забайкальский медицинский вестник. — 2018. — № 3. — С. 107–119.