Определение болезни. Причины заболевания

Периостит (Periostitis), или флюс, — это острое или хроническое воспаление надкостницы, которая покрывает все челюсти (их тело) и альвеолярные отростки (части челюсти, к которым крепятся зубы). Оно бывает одонтогенным, т. е. связанным с заболеваниями зубов, или неодонтогенным, т. е. связанным с другими причинами, например с травмами [5]. В статье пойдет речь об одонтогенном периостите.

При развитии флюса надкостница утолщается, становится рыхлой, отделяется от костной ткани и между ними формируется патологический очаг. При этом обычно воспаляются тело челюсти и окружающие мягкие ткани, что приводит к выраженному отёку щеки на стороне поражённого зуба. Если периостит возникает на верхней челюсти, может отекать подглазничная область [1].

Периостит челюсти (флюс)

Распространённость

Ежегодно частота обращения детей к хирургу-стоматологу с различными заболеваниями зубочелюстной системы растёт. По данным 2022 года, из 900 детей до 14 лет с гнойным воспалением костной ткани подавляющим большинством были дошкольники в возрасте 4–5 лет. Пик заболеваемости периоститом также приходился на 4–5 лет — 22,1 % из всех пациентов [11].

Причины периостита челюсти

К причинам одонтогенного периостита можно отнести:

- Рецидив хронического периодонтита (инфекционного воспаления соединительной ткани, удерживающей корень зуба).

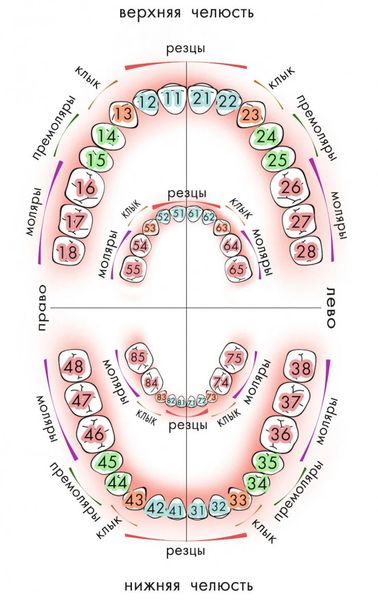

- Впервые возникшее воспаление зуба, например пульпит. Чаще всего у детей поражаются жевательные зубы: любой из молочных моляров и некоторые постоянные моляры (1.6, 2.6, 3.6, 4.6). Именно на эти зубы идёт основная нагрузка, а также их тяжелее чистить ребёнку и лечить стоматологу.

Нумерация молочных и постоянных зубов

Симптомы флюса у детей

Если ребёнок изначально физически здоров, то на фоне острого одонтогенного периостита у него появляются не ярко выраженные симптомы: повышенная сонливость, вялость, капризность, увеличение температуры тела до субфебрильных значений (37,1–38 °C). Также выраженность симптомов зависит от типа зубов: у детей с молочными зубами они значительно слабее, чем у детей с постоянными [1][2].

Местные симптомы острого гнойного периостита у детей с молочными зубами (в основном в области моляров):

- Асимметрия лица. Со стороны поражения часть лица становится больше из-за массивного отёка тканей щёчной области, который может распространиться на подглазничную область и в редких случаях даже на нижнее веко. При этом кожа над припухлостью не изменена или незначительно гиперемирована (покрасневшая). Слабовыраженная гиперемия связана с реакцией сосудов на воспаление. Если сформирован гнойный очаг во фронтальном (переднем) отделе верхней челюсти, то отмечается отёк верхней губы, который быстро распространяется на щёчную область с соответствующей стороны.

- Воспалительное выбухание переходной складки. Участок полости рта, где десна переходит в слизистую щёк и губ, становится сглаженным. Гнойный экссудат распространяется в эти зоны, так как движется по кратчайшему пути, т. е. где ткани менее плотные и кости более тонкие, в отличие от язычной стороны тела челюсти.

Сглаженная переходная складка у «причинного» зуба

- Отсутствие возможности полностью открыть рот. Это происходит из-за болезненного отёка слизистых тканей щёчной и подчелюстной области.

- Боль при перкуссии (постукивании) по разрушенному и подвижному зубу. Пациент может чувствовать как незначительные, так и выраженные болевые ощущения.

Патогенез флюса у детей

Воспалительный процесс в надкостнице может вызывать условно патогенная микрофлора, которой заселена вся полость рта. В норме она не оказывает негативного влияния на организм, однако снижение иммунитета, травма зубов или вмешательство стоматолога могут активизировать патогенные микроорганизмы, что может привести к развитию острого гнойного периостита. К таким бактериям относятся стрептококки, стафилококки, грамположительные и грамотрицательные палочки.

В первую очередь острый гнойный периостит может возникнуть из-за Streptococcus mutans и Streptococcus sanguis. В процессе их жизнедеятельности в ротовой полости нарушается кислотно-щелочной баланс, что приводит к кариозному поражению зубов [3][4]. Кариес не является прямой причиной периостита, но может привести к развитию пульпита и периодонтита, которые в свою очередь становятся причиной воспаления надкостницы. У детей зачастую это стремительный процесс.

У маленьких пациентов периостит развивается так же часто, как и у взрослых, но лечится быстрее, благодаря особенностям строения их зубочелюстной системы. К ним относятся: не до конца минерализованная остеоидная ткань челюстей (обладает повышенной гибкостью и эластичностью); более хрупкая эмаль временных зубов; более широкие каналы зубной пульпы (ткани в полости зуба), чем у взрослого человека [3][6].

Эти особенности увеличивают скорость и глубину инфицирования зубов у детей, однако если ответ организма ребёнка на болезнь адекватный, то при своевременном лечении гнойное содержимое раны эффективнее оттекает, чем у взрослого, и наступает быстрое выздоровление. Без лечения ситуация быстро усугубляется и периостит переходит в остеомиелит.

Классификация и стадии развития флюса у детей

Существует несколько классификаций периоститов.

1. По механизму возникновения периоститы делятся на:

- Одонтогенные

- Неодонтогенные:

- посттравматические;

- контактные (из-за воспаления в области одного зуба инфекция распространилась на соседний вдоль или под надкостницей);

- гематогенные (из-за инфекции, которая попала через кровоток из другого очага воспаления в организме);

- лимфогенные (из-за инфекции, которая распространилась через лимфатическую систему).

2. По течению:

- Острые:

- Серозные (со скоплением серозного экссудата, т. е. прозрачной жидкости, содержащей белки, лимфу и межклеточную жидкость). Острый серозный периостит у детей редко диагностируется, потому что серозное воспаление переходит в гнойное очень быстро (в течение 1–2 дней). Большинство родителей обращаются к врачу лишь через несколько дней после появления первых симптомов: 11 % — в день появления зубной боли, 17 % — при припухлости дёсен, а 73 % — при ухудшении общего состояния ребёнка. Среднее время между началом зубной боли и обращением в поликлинику составляет 3–4 дня. За это время патологический процесс может распространиться не только на другие костные структуры, но и на прилежащие к зубу ткани [4]. Осложнением острого серозного периостита может быть острый гнойный периостит.

- Гнойные.

- Хронические. Постоянное образование микротравм в полости рта вместе с частыми инфекционными заболеваниями из-за угнетённого иммунитета могут привести к развитию хронической формы периостита у детей, что, к счастью, происходит очень редко. Хронизация, как правило, развивается через 10–14 дней после не до конца вылеченного острого периодонтита [4]. К хроническим формам относятся:

- гиперпластические, т. е. простые (надкостница утолщается из-за длительного воспаления);

- оссифицирующие (утолщается не только надкостница, но и сама кость).

3. По расположению:

- воспаление надкостницы верхней челюсти;

- воспаление надкостницы нижней челюсти.

Стадии развития острого гнойного периостита (могут накладываться друг на друга):

- Периодонтальная стадия. Это начало формирования периодонтального абсцесса (полости с гноем в ткани возле зуба). Клинически изменения незначительные: появляется боль при накусывании на зуб и ощущение, что он «выдвинулся» из челюсти и стал выше. Продолжительность — 1–3 дня.

- Эндооссальная стадия. Сформированный абсцесс проникает в костные структуры. Эта стадия может развиваться параллельно с периодонтальной или следовать за ней, в зависимости от анатомических особенностей и сопротивляемости тканей. Продолжительность — 2–5 дней.

- Субпериостальная стадия. В это время гной копится под надкостницей челюсти. Именно на этой стадии родители обычно обращаются за помощью к специалистам. Продолжительность — 2–3 дня.

- Субмукозная стадия. Без необходимого лечения надкостница становится тоньше. Из-за нарастающего напряжения происходит прорыв гноя в мягкие ткани. Продолжительность — 3–7 дней.

Осложнения флюса у детей

Периостит может вызывать большое количество серьёзных осложнений: от регионарного лимфаденита (воспаления рядом расположенных лимфатических узлов) до остеомиелита, абсцессов и флегмон. Причём если остеомиелит и абсцесс довольно легко поддаются лечению, то при флегмоне лица происходит гнойное расплавление подкожно-жировой клетчатки, жевательных и мимических мышц.

Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти

В запущенных случаях даже может развиться тромбофлебит лица (он проявляется плотными тяжами, т. е. воспалёнными болезненными венами, гиперемией и отёком в их области, припухлостью конъюнктивы и век), а также воспаление может распространиться на мозговые оболочки с развитием менингита и сепсиса, т. е. общего заражения организма (редкие осложнения).

При гиперпластической форме периостита у детей возможна длительная, но обратимая (с помощью физиопроцудер) деформация челюсти из-за утолщения надкостницы (проявляется ассиметрией лица).

Одонтогенная флегмона поднижнечелюстной области

Диагностика флюса у детей

При признаках периостита у ребёнка следует немедленно обратиться к стоматологу-хирургу или челюстно-лицевому хирургу. Первый может помочь при неосложнённых случаях с минимальным отёком, используя при лечении местную анестезию. Тактика будет зависеть от степени поражения и общего состояния зубочелюстной системы ребёнка. Однако сложные случаи (которые наиболее часто встречаются в связи с поздней обращаемостью) требуют вмешательства челюстно-лицевого хирурга, который может проводить лечение в стационаре под общей анестезией.

Диагностика заболевания начинается с осмотра и сбора анамнеза (истории жизни и болезни) пациента. Если у ребёнка постоянный прикус (финальная стадия формирования зубочелюстного аппарата), ему проводят рентгенологическое исследование для понимания, необходимо ли удалять зуб. Рентген временного прикуса при остром гнойном периостите не имеет большой диагностической ценности и может понадобиться лишь для определения «причинного» зуба [9][10].

Дифференциальная диагностика

Острый гнойный одонтогенный периостит следует отличать от таких заболеваний, как хронические периодонтиты, лимфадениты, остеомиелит, нагноившиеся фолликулярные и радикулярные кисты челюстей, острый верхнечелюстной синусит, иногда даже от злокачественные опухоли [8].

Рентген — основной метод при выявлении радикулярной кисты, с которой наиболее часто проводят дифференциальную диагностику (5 % от общего количества обращений). На снимке киста определяется как очаг с равномерно сниженной плотностью костной ткани с чёткими границами, чаще округлой формы, в который погружён корень «причинного» зуба. Также диагноз можно окончательно подтвердить в ходе хирургического лечения — вскрытия абсцесса (при радикулярной кисте будет кистозная жидкость, при периостите — гной) [4][7].

Радикулярная киста

Лечение флюса у детей

При своевременном обращении за медицинской помощью лечение острого периостита можно провести вне стационара, и, вероятно, даже без потери постоянного зуба. При позднем обращении и несвоевременно начатой терапии болезнь может приобрести гнойный характер.

При появлении признаков гнойного воспаления лечение необходимо проводить в стационаре. Однако не только поздняя обращаемость может стать причиной госпитализации, но и отсутствие должной терапии в условиях поликлиники, а также неверная методика хирургического вмешательства (неправильное место разреза и недостаточная глубина вскрытия абсцесса, отсутствие или недостаток дренирования раны, т. е. оттока гноя).

При лечении острых одонтогенных периоститов у детей следует руководствоваться следующими правилами:

- При острых серозных периоститах «причинные» временные зубы удаляются, если до их смены на постоянные зубы осталось меньше полутора лет. Это связано с особенностью движения зубного ряда у детей: если до появления постоянного зуба остаётся более полутора лет, удаление временного может привести к смещению соседних зубов и нарушению прикуса (аномальному смыканию зубов).

- Лечение следует начинать сразу после постановки диагноза, что позволит уменьшить тяжесть осложнений и добиться выздоровления в более короткие сроки.

- Удаление постоянного многокорневого зуба, чаще всего первого моляра, показано при значительном истончении формирующейся костной (остеоидной) ткани, а также выраженном разрушении кости в области корней зуба (по данным рентгена). Гнойные периоститы временных зубов обычно требуют удаления «причинного» зуба и проведения периостомии, при которой рассекается надкостница для эффективного оттока гнойного содержимого из раны.

- Необходимо обеспечить хороший отток экссудата через каналы пульпы, если есть возможность сохранить «причинный» зуб.

- Следует обеспечить безопасность маленького пациента при сомнительном диагнозе и лечить его в стационаре под наблюдением специалистов.

Для лечения деформации челюсти из-за утолщения надкостницы проводят местные физиотерапевтические процедуры. Механизмы их действия:

- Улучшение микроциркуляции и лимфооттока. Слабое переменное магнитное поле расширяет капилляры и улучшает кровоснабжение тканей, венозный и лимфатический отток, уменьшается отёк и застой. Это способствует рассасыванию инфильтрата (уплотнения) и избыточной ткани надкостницы.

- Стимуляция обменных процессов. Магнитное поле активирует клеточный метаболизм (обмен веществ) и ускоряет репаративные (восстановительные) процессы. Это способствует ремоделированию костной ткани и рассасыванию грубых разрастаний.

- Противовоспалительный. Снижается продукция медиаторов воспаления (гистамина и простагландинов). Замедляется хроническое воспаление, что тормозит прогрессирование гиперплазии.

- Иммуномодулирующий. Повышается активность макрофагов и лейкоцитов, улучшается местный иммунный ответ. Это позволяет организму естественным образом ограничить разрастание надкостницы.

- Обезболивание. Стабилизация нервных окончаний и улучшение кровообращения приводит к уменьшению боли, что улучшает общее состояние пациента [3][7].

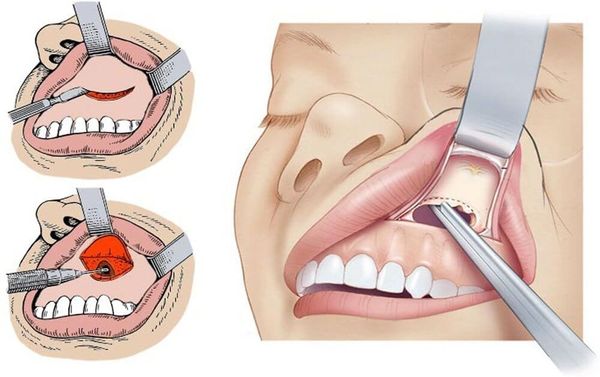

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение острых периоститов проводят под проводниковой (одной из видов местной) или общей анестезией (наркозом). Выбор обезболивания зависит от возраста ребёнка, его психоэмоционального состояния и наличия фоновых заболеваний. Перед наркозом врач анестезиолог-реаниматолог тщательно собирает данные о ребёнке и его здоровье у родителей или законных представителей.

Основные этапы операции:

- удаление «причинного» зуба, если его невозможно вылечить консервативно;

- вскрытие абсцесса с обязательным дренированием раны;

- тщательная санация очага воспаления, т. е. его очищение и устранение инфекции;

- правильная обработка лунки удалённого зуба с оценкой его корня.

При повреждении корня зуба проводится его полная экстракция (удаление), чтобы избежать осложнений в послеоперационном периоде. Далее производят периостомию, делая небольшой разрез надкостницы, чтобы вывести гнойное содержимое. Характер разреза определяется по степени развития патологического процесса и количеству зубов, которые нужно удалить. Разрез может быть как односторонним (с щёчной стороны), так и двухсторонним (с щёчной и язычной одновременно) [3].

Периостомия

Послеоперационный период

После операции ребёнку назначают обработку полости рта растворами водных антисептиков, преимущественно после приёма пищи. Еда в первые трое суток должна быть комнатной температуры, что уменьшает риск повторного кровотечения из открытой раны. Снаружи на мягкие ткани лица со стороны удалённого зуба через тонкое, обычно вафельное, полотенце часто (но ненадолго) прикладывают холод, чтобы уменьшить отёк. Со вторых суток при отсутствии противопоказаний можно проводить физиотерапевтические процедуры: ультравысокочастотную терапию, фонофорез с Гидрокортизоном, электрофорез с Диметилсульфоксидом, лазеротерапию и магнитотерапию.

В обязательном порядке детям назначаются антибиотики и антигистаминные препараты, а при боли в челюсти рекомендуют использовать нестероидные противовоспалительные средства в возрастных дозировках. Важное условие для скорейшей реабилитации — обильное питьё и адекватный диурез (мочеиспускание). За ребёнком ведётся круглосуточное наблюдение, до выписки из стационара.

Стоит помнить, что только адекватный отток из раны и постоянный контроль за состоянием маленького пациента способствуют успешному лечению.

Прогноз. Профилактика

При своевременном обращении к специалисту и грамотном лечении прогноз для жизни и здоровья ребёнка благоприятный, как при удалении молочного, так и постоянного зуба. Если лечение отложено, то прогноз зависит от ситуации: при отсутствии осложнений он благоприятный, а если инфекция распространилась по организму, может быть неблагоприятным. К счастью, такие осложнения встречаются редко.

Профилактика периостита челюсти

Чтобы избежать периостита, необходимо:

- проводить регулярную санацию полости рта, т. е. терапевтическое лечение поражённых кариесом зубов;

- соблюдать гигиену полости рта;

- проходить профессиональную гигиену зубов в кабинете стоматолога (1 раз в 6 месяцев);

- ограничить сладкое, употреблять больше белка и пищу, богатую витаминами, микроэлементами и минеральными солями;

- проходить диспансеризацию (обследование для раннего выявления заболеваний) [10].

Методы профилактики в разные возрастные периоды:

1. Внутриутробное развитие. Беременной необходим рациональный режим труда и отдыха, сбалансированное питание, гигиена и санация полости рта, санитарное просвещение по вопросам развития зубочелюстных аномалий.

2. От рождения до 6 месяцев. В это время ребёнку при необходимости можно провести рассечение укороченной уздечки языка. Маме и малышу следует соблюдать режим и сбалансированно питаться. Если младенец на искусственном вскармливании, рекомендуется:

- правильно его укладывать, чтобы горлышко бутылки не давило на альвеолярный отросток;

- правильно подбирать форму, отверстие и длину соски.

3. От 6 месяцев до 3 лет. В это время формируется временный прикус, поэтому следует:

- проводить массаж альвеолярного отростка при затруднённом прорезывании молочных зубов;

- наблюдать за последовательностью прорезывания молочных зубов и установлением в зубной ряд;

- бороться с вредными привычками ребёнка, например сосанием пальцев и др.;

- нормализовать смыкание губ, носовое дыхание и расположение нижней челюсти;

- проводить протезирование при врождённом дефекте нёба;

- выявлять у ребёнка зубочелюстные аномалии и обращаться к врачу-ортодонту.

4. От 3 до 6 лет. В этот период временный прикус уже сформировался, поэтому следует:

- проводить пластику укороченной или неправильно прикреплённой уздечки языка;

- проводить комплексы лечебно-гимнастических упражнений для нормализации смыкания губ, расположения нижней челюсти и языка в покое и во время активности (жевании, глотании и речи);

- применять вестибулярные пластинки и другие профилактические аппараты;

- бороться с вялым жеванием и обучать правильному глотанию;

- проходить плановую санацию полости рта.

5. От 6 до 9 лет. В этот период формируется ранний сменный прикус, поэтому следует:

- наблюдать за последовательностью прорезывания первых постоянных моляров и резцов;

- удалять задержавшиеся молочные резцы и прорезавшиеся сверхкомплектные зубы;

- обращаться к отоларингологу, если у ребёнка носовое дыхание;

- проходить у логопеда обучение правильному произношению отдельных звуков;

- восстанавливать разрушенные коронки первых постоянных моляров и резцов с помощью протезирования после их травмы или кариозного разрушения;

- обращаться с зубочелюстными аномалиями к врачу-ортодонту.

6. От 9 до 12 лет. В этот период формируется поздний сменный прикус, поэтому следует:

- наблюдать за последовательностью прорезывания клыков;

- следить, находятся ли передние зубы по центру лица (при необходимости — обращаться к врачу-ортодонту).

7. От 12 до 15 лет. В этот период сформирован постоянный прикус, поэтому, помимо стандартных рекомендаций, следует выявлять нарушения пищеварительной системы и заболевания пародонта (тканей, окружающих зуб) [12].

Список литературы

Воспалительные заболевания, травмы и опухоли челюстно-лицевой области у детей: учебное пособие к практическим занятиям для врачей-интернов, клинических ординаторов стоматологических факультетов / сост. С. Б. Фищев, А. Г. Климов, И. В. Берёзкина, А. В. Севастьянов. — СПб.: СпецЛит, 2015. — 55 с.

Супиев Т. К. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. — М.: МЕДпресс-информ, 2001. — 160 с.

Харьков Л. В., Яковенко Л. Н., Чехова И. Л. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста. — Киев: Книга плюс, 2005. — 470 с.

Артюшкевич А. С., Губина Л. К., Козловская Л. В., Латышевич Л. А. Воспалительные заболевания и травмы челюстно-лицевой области: дифференциальный диагноз, лечение: справочник. — Минск: Беларусь, 2001. — 254 с.

Афанасьев В. В. Хирургическая стоматология: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 880 с.

Гемонов В. В., Лаврова Э. Н., Фалин Л. И. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов: учебное пособие для студентов стоматологических вузов (факультетов) — М.: ГОУ ВНМЦ МЗ РФ, 2002. — 256 с.

Персин Л. С., Елизарова В. М., Дьякова С. В. Стоматология детского возраста. — М.: Медицина, 2008. — 640 с.

Тимофеев А. А. Основы челюстно-лицевой хирургии. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — 696 с.

Челюстно-лицевая хирургия: национальное руководство / под ред. А. А. Кулакова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 696 с.

Детская челюстно-лицевая хирургия: руководство к практическим занятиям / под ред. О. З. Топольницкого, А. П. Гургенадзе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 168 с.

Халюта Е. Е., Мохначёва С. Б., Бердичевская Е. В., Нагуманов Р. А. Особенности течения острых одонтогенных воспалительных процессов челюстей в детском возрасте // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. — 2022. — Т. 19, № 1. — С. 152–156.

Иощенко Е. С., Брусницына Е. В., Закиров Т. В., Стати Т. Н. Профилактика стоматологических заболеваний: учебно-методическое пособие. — Екатеринбург: УГМУ Минздрава России, 2022. — 118 с.