Определение болезни. Причины заболевания

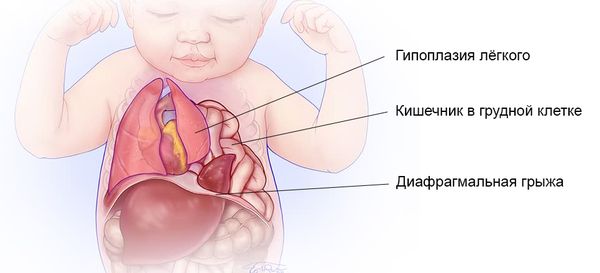

Врождённая диафрагмальная грыжа (Congenital diaphragmatic hernia) — это порок развития диафрагмы, при котором внутренние органы брюшной полости проникают в грудную клетку. На фоне этого повышается давление в лёгких (лёгочная гипертензия), наблюдается недоразвитие лёгкого (гипоплазия) и сердечная недостаточность, что приводит к тяжёлому состоянию ребёнка после рождения.

Врождённая диафрагмальная грыжа

Заболевание выявляют у 2–3 из 10 000 детей [1][2]. В 40 % случаев наблюдается ещё какой-либо порок: в 20 % диафрагмальная грыжа сочетается с пороком сердца, реже с умственной отсталостью, нарушением развития челюстно-лицевой области (расщелиной губы и нёба), проблемами с костно-мышечной системой (контрактурами, косолапостью и полидактилией), мочеполовыми аномалиями или аноректальными пороками (отсутствием заднего прохода) [3]. В 20–30 % случаев заболевание приводит к гибели ребёнка [13].

Точная причина этой патологии не выяснена. Из возможных факторов — генетические поломки, возраст матери, приём алкоголя и курение во время беременности [2][3].

Вероятность развития врождённой диафрагмальной грыжи у будущих братьев и сестёр составляет 2 % [3][14].

Симптомы врождённой диафрагмальной грыжи

Грыжу чаще всего замечают в роддоме, так как симптомы обычно возникают сразу после рождения [4].

К ним относятся:

- нарушение дыхания, одышка и синюшность кожи;

- западение живота;

- расширение грудной клетки без экскурсии с поражённой стороны, т. е. при дыхании поражённая сторона грудной клетки не расширяется совсем или расширяется значительно меньше, чем здоровая;

- рвота, нарушение питания и отсутствие прибавки в весе.

В более старшем возрасте могут быть следующие симптомы:

- одышка и синюшность кожи, но уже менее выраженные;

- неприятные ощущения в грудной клетке или животе;

- нарушение глотания, рвота и изжога;

- отставание в физическом развитии;

- рецидивы пневмонии и респираторных заболеваний;

- деформация грудной клетки [4];

- кашель;

- тахикардия.

Перечисленные выше проявления могут возникать как в возрасте нескольких месяцев, так и у взрослого человека. Пациент может прожить без симптомов до самой старости, чаще при небольших грыжах [4]. В таких случаях заболевание долго остаётся невыявленным — как правило, специально на диафрагмальную грыжу никто не обследуется. Если симптомы есть и ребёнка приводят на приём к педиатру, то обычно жалуются на кашель, врач назначает рентген, чтобы выявить пневмонию, а находят диафрагмальную грыжу и направляют к хирургу.

Патогенез врождённой диафрагмальной грыжи

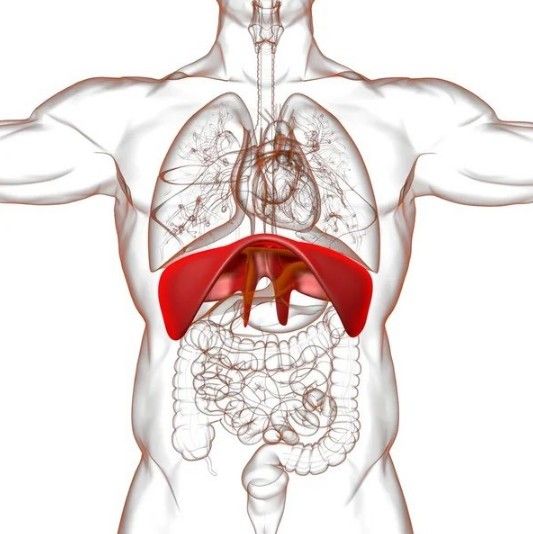

Диафрагма — это куполообразная мышечно-сухожильная пластинка, отделяющая органы грудной и брюшной клетки. Она состоит из сухожильного центра и мышечной части, которая прикрепляется по периферии к грудине, рёбрам, мышцам поясницы и позвоночной области.

Диафрагма

Врождённая грыжа развивается при нарушении эмбрионального развития диафрагмы, которая начинает формироваться на 3-й неделе развития ребёнка на уровне 3-5-го шейного позвонка. Мезенхимальные клетки (которые играют ключевую роль в эмбриональном развитии, так как являются предшественниками многих различных типов тканей) начинают энергично расти в переднем отделе, образуя поперечную перегородку и разделяя зачатки сердца и печени. Затем к 4-й неделе мезенхимальная пластинка распространяется кзади. Позднее, на 6-й неделе, мезенхимальные клетки появляются в задних и боковых отделах. Эти пластинки развиваются навстречу друг другу и срастаются между собой. Полное разобщение органов грудной и брюшной полости происходит на 8-й неделе. Со 2-го месяца диафрагма начинает заполняться мышечными клетками по периферии, а в центре формируется сухожильное образование. К 3-му месяцу развития диафрагма опускается вниз до пояснично-грудного отдела.

Кишечник опережает по своему развитию брюшную полость (т. е. она ещё не полностью сформирована и не готова разместить его целиком), поэтому он покидает её на 6-й неделе развития и располагается спереди между питающими сосудами. На 10-й неделе кишечник возвращается в брюшную полость, из-за чего давление в ней увеличивается. Неполная сформированность диафрагмы в этот период приводит к развитию диафрагмальной грыжи. Если нарушена закладка передней и задней пластины или они не полностью сращены между собой, то будут формироваться дефекты, приводящие к ложным диафрагмальным грыжам, аплазии диафрагмы (её полному или частичному отсутствию, что выглядит как сквозная дыра). Если же диафрагмальная пластинка сформировалась, но нарушилось её заполнение мышечными клетками, то формируются истинные грыжи.

В результате смещённые органы брюшной полости (желудок, кишечник, селезёнка и печень) начинают сдавливать лёгкие, из-за чего их развитие нарушается и формируется гипоплазия, что определяет прогноз заболевания. При гипоплазии уменьшается количество бронхов, альвеол и нарушается развитие лёгочных сосудов, которые играют важную роль в формировании лёгочной гипертензии — повышении давлении в лёгких.

В свою очередь, из-за повышенного сосудистого сопротивления в них происходит сброс венозной крови в артериальное русло, минуя лёгкие, через овальное окно в межпредсердной перегородке и артериальный проток (проток между левой лёгочной артерией и нисходящей частью аорты). Это ещё больше снижает насыщение крови кислородом, повышает гипоксию. Также происходит смещение органов средостения в здоровую сторону, из-за чего нарушается работа и ритм сердца, снижается приток крови к нему. При значительном смещении может сформироваться гипоплазия лёгкого со здоровой стороны [4][5].

Классификация и стадии развития врождённой диафрагмальной грыжи

В России применяется классификация врождённых грыж диафрагмы С. Я. Долецкого (1960 г.):

1. Грыжа собственно диафрагмы. Встречается наиболее часто (в 68,9 % случаев), у 80 % пациентов расположена с левой стороны, у 19 % — справа. Редко, в 1 % случаев, грыжа развивается с двух сторон, 70 % таких детей погибают [6].

Грыжу собственно диафрагмы подразделяют на 2 группы:

- Выпячивание истончённой зоны диафрагмы (истинные грыжи, 23,5 %) [15]. Истинные грыжи отличаются от ложных наличием грыжевого мешка — тонкой пластинки, которая разделяет грудную и плевральную полость. Выделяют три типа истинных грыж:

- выпячивание ограниченной части купола диафрагмы (не больше 30 % купола);

- выпячивание значительной части купола (50–80 %);

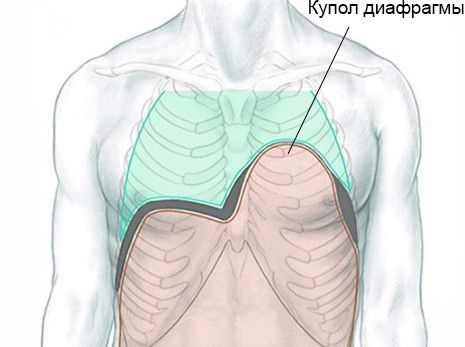

- полное выпячивание одного купола (релаксация).

Выпячивание купола диафрагмы

- Дефекты диафрагмы (ложные грыжи, 65,4 %) [15]. Грыжевой мешок отсутствует, поэтому плевральная и брюшная полость образуют одно пространство, которое сообщается напрямую через дефект диафрагмы. Симптомы будут зависеть от размера грыжевого отверстия: при небольших дефектах лёгкие сдавливаются незначительно и нет признаков дыхательной недостаточности, при более обширных — лёгкое сдавливается сильнее, смещается сердце, появляются признаки дыхательной недостаточности и нарушается работа сердца. Выделяют три вида дефектов:

- щелевидный задний дефект;

- значительный дефект;

- отсутствие одного купола (аплазия).

Три вида дефектов диафрагмы

2. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (истинные грыжи, 5,3 %). Относятся к редким вариантам, когда содержимое брюшной полости проникает в грудную клетку через естественное отверстие в диафрагме — место, где проходит пищевод. Проявляется упорной рвотой (порой с примесью крови), анемией, болью и урчанием в грудной клетке, но симптомы не всегда яркие. Выделяют две группы таких грыж:

- с приподнятым пищеводом (эзофагеальные) — пищевод как бы вытягивает за собой желудок;

- параэзофагеальные — пищевод стоит на месте, но параллельно ему через пищеводное отверстие в грудную полость уходит желудок.

3. Грыжи переднего отдела диафрагмы (2,8 %). Этот вид грыж расположен в передней части диафрагмы, органы брюшной полости при этом смещаются непосредственно за грудину. Выделяют:

- Передние грыжи (истинные, 2,5 %). При передних грыжах лёгкие, как правило, сдавливаются незначительно, дыхательной недостаточности нет, работа сердца также не нарушается. Такую грыжу можно заподозрить при кашле, деформации грудной клетки и боли в ней.

- Френоперикардиальные грыжи (ложные, 0,5 %). Органы брюшной полости смещаются в перикард — полость, где находится сердце.

- Ретроградные френоперикардиальные грыжи (ложные). Уже не органы брюшной полости смещаются в сердечную сумку, а сердце — в брюшную полость [5][15]. При таких грыжах сразу после рождения у ребёнка появляются яркие симптомы: синюшность, рвота, одышка и беспокойство.

Осложнения врождённой диафрагмальной грыжи

К осложнениям диафрагмальной грыжи относятся:

- Лёгочная и сердечная недостаточность. Проявляются и прогрессируют сразу после рождения, возникают у 4,5–38 % детей. По мере роста ребёнка эти проявления могут уменьшаться [17].

- Ущемление органов брюшной полости в грыжевом отверстии. При сдавлении в грыжевых воротах петель кишечника возникают симптомы кишечной непроходимости (боли в животе и грудной клетке, нарушение дыхания и рвота). Также в ущемлённых органах (кишечнике и селезёнке) может нарушаться кровоснабжение с последующим некрозом (отмиранием тканей), симптомы будут аналогичны кишечной непроходимости [1]. Ущемлённые диафрагмальные грыжи встречаются достаточно редко, в основном это единичные случаи [18].

- Изъязвление и рубцы пищевода. Это осложнение чаще встречается при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и связано с постоянным забросом желудочной кислоты в пищевод [1]. В результате он воспаляется, а затем возникают язвы, которые могут осложниться кровотечением. Без контроля и лечения человек может погибнуть от потери крови. При заживлении ран пищевода формируются рубцы, которые могут сузить его просвет и вызвать непроходимость. Это осложнение встречается у 23 % пациентов [19]. Рубцовый стеноз пищевода опасен тем, что человек перестаёт есть — вначале он не может проглотить твёрдую пищу, потом жидкую, а порой даже слюни.

Диагностика врождённой диафрагмальной грыжи

Впервые диагноз можно поставить при проведении УЗИ на сроке 24–26 недель беременности. Признаками диафрагмальной грыжи будет многоводие, наличие в плевральной полости органов брюшной полости, в частности петель кишечника и желудка. При выявлении этих признаков требуется дополнительное обследование на патологии со стороны головного и спинного мозга, сердца и почек. При подозрении на хромосомные нарушения может выполняться амниоцентез или биопсия хориона.

Амниоцентез

Рождение ребёнка с выявленной во время внутриутробного развития грыжей будет планироваться в специализированном центре [7].

Осмотр

Сразу после родов ребёнка осматривает врач-неонатолог и детский хирург. При этом выявляются признаки дыхательной недостаточности: одышка, цианоз, асимметрия грудной клетки за счёт расширения поражённой стороны. Кроме того, при дыхании поражённая сторона грудной клетки не расширяется совсем или расширяется значительно меньше, чем здоровая. Западение живота будет указывать на перемещение органов брюшной полости в грудную клетку. При аускультации лёгких дыхание не выслушивается, но можно услышать перистальтику кишечника.

Инструментальная диагностика

Основной метод выявления диафрагмальной грыжи — это рентгенография грудной клетки. При этом исследовании в грудной клетке определяются газовый рисунок кишечника, изменён уровень стояния диафрагмы и границы грыжевого мешка, затемнены нижние отделы лёгкого, средостение и сердце смещены в здоровую сторону. При необходимости выполняется рентгеноконтрастное исследование желудочно-кишечного тракта (полипозиционная рентгеноскопия пищевода и желудка, ирригоскопия, пассаж контраста по кишечнику). Это исследование позволяет более детально рассмотреть смещение пищевода, желудка и отделов кишечника.

Если при проведении рентгенографии картина не ясна, то показана компьютерная томография грудной клетки. Этот метод позволяет ещё более подробно рассмотреть смещённые органы.

Лабораторная диагностика

Анализы крови (общий анализ, биохимия, гемостазиограмма) назначают при подготовке к операции, но специфических изменений, характерных для диафрагмальной грыжи, не наблюдается. В общем анализе крови при эрозиях пищевода и эзофагеальных грыжах может быть анемия из-за хронической потери крови, также можно найти скрытую кровь в кале.

Дифференциальная диагностика

Диафрагмальную грыжу следует отличать от таких заболеваний, как:

- пневмония;

- кисто-аденоматозный порок развития лёгких;

- бронхогенная киста;

- новообразования лёгких;

- тератома;

- секвестрация лёгкого;

- пневмоторакс.

Лечение врождённой диафрагмальной грыжи

Основной метод лечения — это хирургическое вмешательство. Операция может проводиться, пока ребёнок находится в утробе матери или после рождения.

Внутриутробная, или фетальная, хирургия

Такая операция позволяет уменьшить последствия, связанные с гипоплазией лёгкого. Чтобы назначить её, врач оценивает риски: учитывается возраст плода, наличие смещения печени в плевральную полость, индекс соотношения объёма лёгкого и головы, кариотип и ультразвуковые признаки другой патологии.

Внутриутробная коррекция порока выполняется на сроке 20–30 недель. Во время операции матери выполняют лапаротомию (разрез на животе), затем рассекается матка и плодные оболочки, в сформированную рану подтягивается плод нужной стороной и выполняется разрез на грудной стенке (торакотомия). После этого оболочки, матка, разрез на животе ушиваются послойно в обратном порядке.

Это позволяет лёгкому за оставшийся период до рождения лучше развиться. Но этот метод не показал значительного повышения выживаемости, поэтому сейчас особо не применяется.

Также может проводиться внутриутробная окклюзия трахеи — её закупорка, что не даёт продуктам секреции лёгких выходить в околоплодные воды. Из-за этого лёгкое меньше сдавливается и лучше развивается [7]. Операция может повысить выживаемость с 40 до 80 % [16].

Фетальная хирургия — это достаточно новое направление, которое ещё продолжает развиваться. Сейчас технологию внедряют в клиниках крупных российских городов. Но пока у этой процедуры много серьёзных осложнений (отслойка плаценты, разрыв плодных оболочек, вагинальные кровотечения, повышение температуры тела и гибель плода) [16].

Подготовка к операции у новорождённого

Новорождённым с клиническими проявлениями грыжи операция должна проводиться экстренно, но не всегда её удаётся выполнить сразу: из-за тяжести симптомов может потребоваться предоперационная подготовка. Чтобы устранить гипоксию при дыхательной недостаточности, ребёнка переводят на аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) или высокочастотный ИВЛ [1]. При неэффективности этих методов некоторые клиники используют экстракорпоральную мембранную оксигенацию крови (ЭКМО) [8]. Этот аппарат можно назвать искусственным лёгким: ребёнку устанавливаются толстый катетер для забора крови в правое предсердие через яремную вену, оттуда кровь поступает в аппарат ЭКМО, где насыщается кислородом, а затем через другой катетер, установленный через сонную артерию в аорту, возвращается в кровеносное русло [9].

После стабилизации показателей кровообращения и дыхания проводится операция — органы брюшной полости возвращают на место и выполняют пластику дефекта диафрагмы.

Операция при ложных грыжах собственно диафрагмы (нет грыжевого мешка)

В российских клиниках чаще выполняют торакоскопию или лапаротомию. В первом случае хирург устанавливает в плевральную полость троакары для подачи воздуха и введения инструментов.

Преимущества метода состоят в том, что подаваемый в плевральную полость воздух повышает давление в ней и тем самым начинает мягко выдавливать смещённые органы в брюшную полость. После низведения органов хирург осматривает дефект диафрагмы и лёгкое с гипоплазией. Затем проводится пластика дефекта собственными тканями диафрагмы с использованием не рассасывающихся нитей. Если своих тканей не хватает, края диафрагмы подшивают к ребру или могут использовать искусственные материалы.

Минус этого подхода в том, что невозможно осмотреть брюшную полость и выявить, а затем скорректировать патологию кишечника (незавершённый поворот) [1][2][10].

Абдоминальный доступ (лапароскопия, лапаротомия) позволяет осмотреть органы брюшной полости и провести необходимую коррекцию. Лапаротомия чаще всего выполняется в подреберье. Далее органы опускают в брюшную полость. После это петли кишечника мешают видеть дефект диафрагмы, что является недостатком метода. Пластика диафрагмы проводится по тем же принципам, что и при торакальном доступе. Операция достаточно отработана, из специфических осложнений может быть спаечная кишечная непроходимость.

Выбор техники зависит от того, каким методом лучше владеет хирург. Сейчас всё больше данных о том, что торакоскопический метод обеспечивает более быстрое восстановление и снижает время нахождения на ИВЛ [1][15].

Операции при других видах грыж

Истинные грыжи собственно диафрагмы (есть грыжевой мешок). При этом виде грыж сохраняется истончённая часть диафрагмы, которая выпячивается в плевральную полость. Это означает, что всегда есть ткани, которые можно использовать для пластики диафрагмы. Операция может проводиться торакальным или абдоминальным доступом, но большинство хирургов предпочитают торакоскопию или торакотомию. В этом случае грыжевой мешок не иссекается, а истончённая диафрагма прошивается несколько раз, чтобы при завязывании шва она стянулась как гармошка (гофрирование).

Ретростернальные грыжи. При таких грыжах предпочтительнее абдоминальный доступ (лапаротомия или лапароскопия). Как правило, в грыже находится сальник и толстая кишка, которые опускают в живот. Проводят осмотр грыжевого мешка, на усмотрение хирурга грыжевой мешок может не иссекаться. Дефект ушивается швами, которые накладываются через переднюю брюшную стенку, швы завязываются снаружи, а узлы погружаются под кожу.

Френоперикардиальные грыжи. Операция выполняется через абдоминальный доступ (лапароскопия или лапаротомия). При этом виде грыжи нет грыжевого мешка, поэтому для закрытия дефекта чаще всего использую искусственные материалы, которые подшиваются к краям дефекта.

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Чаще также используется абдоминальный доступ. Пищевод и желудок выделяют и опускают в брюшную полость. Затем иссекают грыжевой мешок и ушивают дефект диафрагмы, пищевод также подшивается к ней. Для устранения желудочно-пищеводного рефлюкса формируется гастрофундопликационная манжета вокруг пищевода (фундопликация по Ниссену) [11].

Фундопликация по Ниссену

Трансплантация лёгких

Выполняется при двусторонней гипоплазии лёгких, чтобы дать ребёнку шанс выжить, но пока применяется ограниченно и экспериментально. Также описаны случаи пересадки новорождённому одной доли лёгкого от взрослого [12].

Наблюдение после операции

После операции ребёнок посещает хирурга, а если в процесс были вовлечены лёгкие и сердце, то ещё и кардиолога с пульмонологом.

В отдалённом послеоперационном периоде во время роста ребёнка могут возникать нарушения костно-мышечной системы (сколиоз и деформации грудной клетки). Для профилактики рекомендовано заниматься спортом, направленным на укрепление верхнего плечевого пояса, грудной клетки и спины. Также можно проходить курсы массажа.

Послеоперационные осложнения

К возможным осложнениям относятся:

- Хилоторакс (у 22–25 % пациентов) — раннее послеоперационное осложнение, при котором в плевральную полость истекает лимфатическая жидкость. Обычно проходит на фоне приёма Соматостатина в течение 10–14 дней. Если эффекта нет, то проводится дополнительное оперативное лечение — клипирование грудного лимфатического протока. В грудной клетке снизу вверх проходит сосуд, несущий лимфатическую жидкость, и операция заключается в прекращении этого тока и, как следствие, остановке истечения лимфатической крови в грудную полость.

- Рецидив (2,9–23 %) — повторное перемещение органов брюшной полости через ранее ушитый дефект диафрагмы. Минимально инвазивные технологии (торакоскопия) приводит к большему проценту рецидивов, чем открытое вмешательство. Осложнение требует повторной операции.

- Поздняя спаечная непроходимость (15 %) — более характерна для лапаротомного доступа. Проявляется симптомами кишечной непроходимости (болями в животе, вздутием, отсутствием стула, нарушением отхождения газов и рвотой).

- Желудочно-пищеводный рефлюкс.

- Гибель пациента (9–18 %) — обычно не связана с операцией, а возникает на фоне другой сопутствующей патологии, например нарушения кровообращения при лёгочной гипертензии или сепсиса [1].

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от вида диафрагмальной грыжи, выраженности гипоплазии лёгких и сопутствующих заболеваний.

У детей с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы прогноз благоприятный, такие пациенты в будущем могут вести обычный образ жизни. У пациентов с ограниченными дефектами и истинными грыжами диафрагмы летальность составляет 13,5 и 17,4 % соответственно [15]. Прогноз относительно хороший и зависит от степени гипоплазии лёгких и наличия другой патологии. В целом при благоприятном исходе операции жизнь ребёнка не будет отличаться от здоровых детей, особенно во взрослой возрасте.

Прогноз значительно хуже при наличии сопутствующих генетических нарушений (хромосомных перестроек и синдромов). Также прогноз плохой, если нет одного из куполов диафрагмы (правого или левого): летальность составляет 94,1 % [15]. Дети с двусторонним поражением лёгких в большинстве случаев тоже погибают после рождения из-за невозможности дышать.

Учитывая высокую летальность и плохой прогноз после рождения, при некоторых формах диафрагмальных грыж (особенно при больших двусторонних) может рекомендоваться прерывание беременности.

Для профилактики нужно исключить вредные воздействия на плод. Также рекомендуется при беременности не допускать дефицита витамина А [13]. Такой дефицит приводит к нарушению развития клеток, которые участвуют в формировании диафрагмы (преграды между диафрагмой и брюшной стенкой).

Список литературы

Козлов Ю. А., Новожилов В. А., Вебер И. Н. и др. Лечение врождённой диафрагмальной грыжи: результаты мультицентрового исследования // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. — 2018. — № 6. — С. 36–44.

The International Centre on Birth Defects. Annual Report. — Atlanta, 2013. — 247 p.

Wynn J., Yu L., Chung W. K. Genetic causes of congenital diaphragmatic hernia // Semin Fetal Neonatal Med. — 2014. — № 6. — Р. 324–330. ссылка

Holcomb G. W., Murphy P. J. Holcomb and Ashcraft's Pediatric Surgery. — 7th edition. — Hardback, 2019. — 1184 р.

Долецкий С. Я. Диафрагмальные грыжи у детей. — М.: Медгиз, 1960. — 244 с.

Botden S. M., Heiwegen K., van Rooij I. A. et al. Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group. Bilateral congenital diaphragmatic hernia: prognostic evaluation of a large international cohort // J Pediatr Surg. — 2017. — № 9. — Р. 1475–1479. ссылка

Машинец Н. В. Диафрагмальная грыжа плода (диагностика, лечение, постнатальные исходы) // Акушерство и гинекология. — 2016. — № 2. — С. 20–26.

Budzanowski A., Loukogeorgakis S., Mullassery D. et al. Thoracoscopic vs open repair of congenital diaphragmatic hernia after extracorporeal membrane oxygenation: a comparison of intra-operative data // Pediatr Surg Int. — 2023. — № 1. ссылка

Alibrahim O. S, Heard C. M. B. Extracorporeal Life Support: Four Decades and Counting // Curr Anesthesiol Rep. — 2017. — № 2. — Р. 168–182.ссылка

Tsao K., Lally P. A, Lally K. P. Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group. Minimally invasive repair of congenital diaphragmatic hernia // J Pediatr Surg. — 2011. — № 6. — Р. 1158–1164. ссылка

Garvey E. M., Ostlie D. J. Hiatal and paraesophageal hernia repair in pediatric patients // Semin Pediatr Surg. — 2017. — № 2. — Р. 61–66. ссылка

Lee R., Mendeloff E. N., Huddleston C. et al. Bilateral lung transplantation for pulmonary hypoplasia caused by congenital diaphragmatic hernia // J Thorac Cardiovasc Surg. — 2003. — № 1. — Р. 295–297. ссылка

Rivas J. F. G., Clugston R. D. The etiology of congenital diaphragmatic hernia: the retinoid hypothesis 20 years later // Pediatr Res. — 2023. — Vol. 95. — P. 912–921.ссылка

Балычевцева И. В., Гадецкая С. Г., Вакуленко С. И. и др. Диафрагмальная грыжа: особенности диагностики // Випадок iз практики. — 2012. — № 40. — С. 85–87.

Разин М. П., Минаев С. В., Аксельров М. А. и др. Диагностика и лечение врождённых диафрагмальных грыж у детей: мультицентровое исследование // Медицинский вестник Северного Кавказа. — 2019. — № 2. — С. 302–307.

Harrison M. R., Sydorak R. M., Farrell J. A. et al. Fetoscopic temporary tracheal occlusion for congenital diaphragmatic hernia: prelude to a randomized, controlled trial // J Pediatr Surg. — 2003. — № 7. — Р. 1012–1020.ссылка

Patel N., Massolo A. C., Kraemer U. S., Kipfmueller F. The heart in congenital diaphragmatic hernia: Knowns, unknowns, and future priorities // Front Pediatr. — 2022. — Vol. 10. ссылка

AlSadhan R., Alaraifi A. K., Abdulatif M. Short bowel syndrome as an unusual complication of strangulated congenital diaphragmatic hernia: case report // Int J Surg Case Rep. — 2020. — Vol. 73. — P. 125–129. ссылка

Разумовский А. Ю., Алхасов А. Б. Хирургическое лечение гастроэзофагеального рефлюкса у детей: руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 200 с.