Определение болезни. Причины заболевания

Приращение плаценты (Placenta accreta) — это тяжёлое осложнение беременности, при котором плацента, отвечающая за питание плода, слишком глубоко прикрепляется к стенке матки. Если это заболевание не лечить, то оно может привести к преждевременным родам, обильному кровотечению в послеродовом периоде и другим серьёзным последствиям.

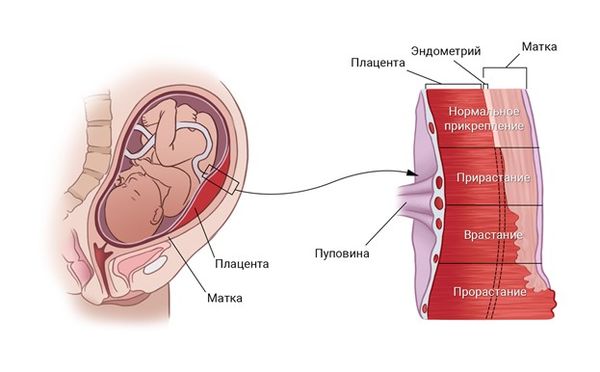

Приращение плаценты

Согласно мировой статистике, приращение плаценты встречается примерно в 1 случае на 500–700 беременностей (0,14–0,19 %) [1]. С каждым годом это число продолжает расти, что в первую очередь связано с увеличением числа родов путём кесарева сечения.

Наиболее часто приращение плаценты встречается в возрасте 30–40 лет, но может развиться в любом возрасте.

Причины и факторы риска:

- Предыдущие роды путём кесарева сечения. Одним из наиболее значимых факторов риска приращения плаценты являются именно такие роды. С каждым последующим кесаревым сечением этот риск кратно возрастает.

- Предлежание плаценты (когда плацента частично или полностью закрывает внутренний зев шейки матки).

- Предыдущие операции на матке. Операции, нарушающие целостность стенки (например, удаление миомы матки, выскабливание полости матки), могут привести к образованию рубцов на матке, что повышает риск приращения плаценты при последующих беременностях.

- Количество предыдущих беременностей. Женщины, уже имевшие несколько беременностей, могут быть подвержены повышенному риску.

- Возраст матери. С возрастом, особенно после 35 лет, риск приращения плаценты также повышается [2][3].

Симптомы приращения плаценты

Очень важно как можно раньше распознать симптомы приращения плаценты, поскольку это позволит правильно вести беременность и снизить риски для матери и ребёнка. Однако в некоторых случаях симптомы могут не проявляться вплоть до родов.

Ниже перечислены признаки приращения плаценты, которые беременные могут обнаружить самостоятельно:

- Боль в животе. Женщины с приращением плаценты могут испытывать резкую точечную боль в малом тазу, в надлобковой области или в животе. Это возникает из-за того, что неправильно прикреплённая плацента оказывает чрезмерную нагрузку на определённый участок матки. Такой симптом может появиться на любом сроке во 2–3-м триместрах.

- Кровотечение из половых путей. Это ведущий симптом приращения плаценты. В 3-м триместре беременности у женщин с приращением могут возникать болезненные или безболезненные кровотечения без явной провоцирующей причины. Кровотечение может быть скудным («кровомазание») или более обильным, а его внезапное появление должно вызвать особую настороженность.

- Преждевременные схватки. Могут наблюдаться у некоторых женщин с приращением плаценты. Периодические «ложные», или «тренировочные», схватки у беременных являются вариантом нормы, однако пациентки с приращением плаценты могут заметить, что эти схватки учащаются и становятся регулярными на более раннем сроке, чем следует [4].

Беременным женщинам стоит внимательно прислушиваться к своему организму. Любые новые или тревожные симптомы должны стать поводом для незамедлительного обращения к врачу. Хотя ни один из перечисленных признаков не является специфическим и не позволяет с полной уверенностью диагностировать приращение плаценты, они требуют более тщательного обследования, особенно у женщин, имеющих факторы риска развития этого осложнения.

Патогенез приращения плаценты

Чтобы разобраться в механизмах приращения плаценты, сначала нужно понять, как она прикрепляется к матке во время обычной беременности.

В норме плацента прикрепляется к внутренней поверхности стенки матки, но не проникает глубже неё. Она играет жизненно важную связующую роль между матерью и плодом, обеспечивая обмен кислородом, питательными веществами и продуктами жизнедеятельности. Вскоре после родов плацента плавно отделяется от стенки матки и изгоняется, что называют «рождением последа».

Считается, что приращение возникает в результате аномалий в децидуальной оболочке — части эндометрия (выстилки матки), к которой прикрепляется плацента. Когда эта выстилка неполноценна или отсутствует (в частности из-за рубцов от предыдущих операций, таких как кесарево сечение), плацента может расти вглубь стенки матки [5].

Децидуальная оболочка

Чем глубже плацента внедряется в стенку матки, тем сильнее разрастаются сосуды, что повышает риск кровотечения при попытках отделить её после родов. Такое аномальное прикрепление мешает матке нормально сокращаться после родов, что ещё больше увеличивает риск кровотечения. Глубокое прорастание может привести к травме тканей матки и потребовать более агрессивных вмешательств, например гистерэктомии (удаления матки).

Классификация и стадии развития приращения плаценты

Приращение плаценты классифицируется в зависимости от глубины её проникновения в стенку матки. Эта классификация помогает медицинским работникам понять степень тяжести состояния и определить наилучшую тактику действий для матери и ребёнка. Чем глубже инвазия, тем выше риски, связанные с беременностью и родами.

Подвиды приращения плаценты:

- Прирастание (лат. placenta accreta). Это наименее тяжёлая форма, при которой плацента прикрепляется к миометрию (мышечному слою матки), но не проникает в него. Хотя риск кровотечения по сравнению с обычной беременностью повышен, он ниже, чем при более глубоких формах приращения.

- Врастание (лат. placenta increta). Более тяжёлая форма, при которой плацента пальцеобразными выступами проникает вглубь миометрия. Такое более глубокое проникновение значительно повышает риск осложнений, в особенности сильного кровотечения во время и после родов.

- Прорастание (лат. placenta percreta). Это самая тяжёлая форма приращения. Плацента проникает через весь миометрий и даже может прорастать в близлежащие органы, чаще всего в мочевой пузырь. При этой форме самый высокий риск тяжёлого кровотечения и может потребоваться хирургическое вмешательство в ходе кесарева сечения, например гистерэктомия. Международная организация FIGO предлагает подразделять прорастание на три формы:

- ограниченное серозной оболочкой матки;

- распространяющееся на мочевой пузырь;

- затрагивающее другие органы малого таза [6][7].

Нормальное и патологическое прикрепление плаценты

У приращения плаценты не существует чёткой системы стадирования, как у некоторых других болезней. Однако в роли такой системы по сути выступает вышеупомянутая классификация, отражающая прогрессирование и степень тяжести заболевания. Эта классификация помогает принять врачу оправданное решение и предвидеть возможные осложнения.

Беременным женщинам с любой формой приращения крайне важно находиться под пристальным наблюдением опытных врачей, поскольку это заболевание может создать жизнеугрожающие ситуации во время родов.

Осложнения приращения плаценты

Как уже было сказано, приращение плаценты, особенно его тяжёлые формы, может привести к целому ряду осложнений, опасных как для матери, так и для ребёнка. Поэтому важно иметь их в виду и вовремя диагностировать, чтобы оказать своевременную помощь и увеличить вероятность наилучшего исхода.

К таким осложнениям относятся:

- Кровотечение. Одним из наиболее опасных осложнений, связанных с приращением плаценты, является сильное кровотечение во время родов. Глубоко внедрившаяся плацента может не отделиться после рождения ребёнка, вызвать обильное кровотечение, что может привести к необходимости переливания крови и в крайних случаях поставить жизнь матери под угрозу [8].

- Преждевременные роды. Из-за осложнений и рисков, связанных с приращением плаценты, в некоторых случаях могут потребоваться преждевременны роды, чтобы обеспечить безопасность матери и ребёнка. Преждевременные роды могут сопровождаться целым рядом осложнений для ребёнка, включающих проблемы с дыханием, недоразвитие органов и более длительное пребывание в отделении реанимации новорождённых.

- Разрыв матки. В тяжёлых случаях, особенно при прорастании плаценты, последняя может проникнуть через всю толщу матки и спровоцировать её разрыв. Это опасная для жизни матери и ребёнка ситуация, требующая экстренного хирургического вмешательства.

- Повреждение органов. В случае прорастания плацента может проникать в окружающие органы, например в мочевой пузырь. Это может привести к повреждению органов и потребовать, помимо кесарева сечения, проведения операций по их восстановлению.

- Необходимость гистерэктомии. Из-за осложнений и риска кровотечения некоторым женщинам с приращением плаценты сразу после родов может потребоваться удаление матки. Эта операция спасает жизнь матери, однако приводит к тому, что женщина не сможет иметь детей в будущем [9].

Такая образом, опасность осложнений подчёркивает важность регулярного дородового наблюдения и консультации с опытными врачами при заподозренном или подтверждённом приращении плаценты. Квалифицированное наблюдение поможет подготовиться к этим осложнениям и успешно справиться с ними.

Диагностика приращения плаценты

Если беременная женщина заподозрила или обнаружила у себя симптомы приращения плаценты, ей следует немедленно обратиться к врачу акушеру-гинекологу, который специализируется на беременности высокого риска. Точная диагностика приращения плаценты имеет решающее значение, поскольку позволяет принять правильные меры по защите матери и ребёнка во время беременности и родов.

Во время первичной консультации врач соберёт подробный анамнез (историю болезни). Внимания заслуживают такие данные, как:

- предыдущие беременности и их исходы;

- любые операции на матке, особенно кесарево сечение;

- осложнения предыдущих беременностей, такие как предлежание плаценты;

- возникновение любого из ранее описанных симптомов, например кровотечения из половых путей.

Физикальное обследование может включать:

- стандартный акушерско-гинекологический осмотр, хотя его информативность в диагностике приращения плаценты ограничена;

- ощупывание живота для оценки позиции и размеров плода [3].

Главный инструмент диагностики приращения плаценты — это ультразвуковое исследование (УЗИ). С помощью трансвагинального или трансабдоминального УЗИ врач может визуализировать местонахождение плаценты, в том числе по отношению к стенке матки. Указывать на приращение могут специфические признаки, такие как неровная граница между маткой и плацентой или наличие кровеносных сосудов, проходящих через неё и мочевой пузырь. Ультразвуковые признаки приращения могут определяться с первого триместра беременности, однако наиболее надёжно патологию можно диагностировать по УЗИ с 28-й недели [6][14].

Дополнительные обследования:

- Магнитно-резонансная томография (МРТ). Если результаты УЗИ неубедительны, МРТ может дать более детальное представление о прикреплении плаценты. Это особенно полезно в тех случаях, когда предполагается, что плацента внедряется в соседние органы.

- Анализы крови. Хотя анализы крови и не являются специфическим методом диагностики приращения плаценты, они помогают оценить общее состояние здоровья матери, количество тромбоцитов и готовность организма к возможной операции [6][10][12]. В стационаре назначают общий анализ крови, тромбоэластометрию и другие анализы по показаниям.

Дифференциальная диагностика

Приращение плаценты следует отличать от следующих состояний:

- нормальное прикрепление плаценты;

- предлежание плаценты (без приращения);

- других причин кровотечения в третьем триместре беременности, таких как предлежание сосудов или разрыв матки, добавочная долька плаценты, остатки последа в полости матки.

Сочетание результатов опроса, клинических данных и методов визуализации помогает поставить точный диагноз. Если приращение плаценты выявлено или предполагается, пациентку могут направить в медицинский центр третьего уровня, врачи которого обладают большим опытом ведения беременностей высокого риска. В таких акушерских стационарах есть анестезиология-реанимация для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых, отделение патологии новорождённых и недоношенных детей, акушерский дистанционный консультативный центр с отделением телемедицины, в том числе с выездными бригадами скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации.

Лечение приращения плаценты

Цель лечения — минимизировать риск сильного кровотечения и устранить любые осложнения хирургическим путём. Если кровотечение и подозрение на приращение плаценты возникает во время кесарева сечения, то проводят перевязку маточных сосудов, при более высокой квалификации хирурга — подвздошных сосудов.

Методы лечения:

- Плановое кесарево сечение. Учитывая риски, связанные с естественными родами на фоне приращения плаценты, рекомендуемым способом родоразрешения является плановое кесарево сечение. Такой подход позволяет провести операцию в контролируемых условиях, имея под рукой все необходимые ресурсы. При выявлении приращения плаценты плановое кесарево сечение рекомендовано делать на 34–36-й неделе беременности. Роды путём кесарева сечения требуют более длительного восстановления, чем вагинальные роды, но в некоторых случаях они необходимы.

- Гистерэктомия (удаление матки). В тяжёлых случаях, особенно при прорастании плаценты или сильном кровотечении, может потребоваться удаление матки сразу после кесарева сечения. Это предотвращает дальнейшее кровотечение, но означает, что женщина не сможет больше иметь детей, также есть риск ранней (хирургической) менопаузы. В России на сегодняшний день при приращении плаценты в подавляющем большинстве случаев требуется гистерэктомия. Органосохраняющие операции при приращении очень рискованны и пока немногочисленны.

- Метропластика (удаление плаценты с сохранением матки). Если плацента приращена к матке только небольшим участком с чёткой границей, можно провести органосохраняющую операцию. Этот метод достаточно новый, но уже успешно применяется в России.

- Переливание крови. Может потребоваться в связи с риском кровотечения во время или после родов.

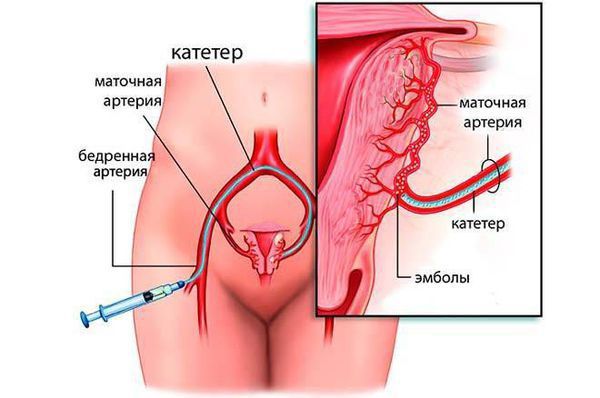

- Эмболизация маточных артерий. Это малоинвазивное внутрисосудистое вмешательство, при котором специальными материалами закрывается просвет сосудов, кровоснабжающих матку. Может быть проведено перед операцией, чтобы снизить риск кровотечения, или после родов при чрезмерном кровотечении [11][12]. Эмболизация может привести к закупорке соседних сосудов, из-за чего поражаются другие органы [13], но часто польза от этой процедуры превышает возможный риск.

Эмболизация маточных артерий

После лечения, особенно после операций, крайне важна реабилитация. Она может включать:

- лечебную физическую культуру — укрепление мышц тазового дна и восстановление мышц кора;

- психологическое консультирование — работу с переживаниями, особенно если была проведена гистерэктомия;

- заместительная гормональная терапия (ЗГТ) — женщинам, перенёсшим гистерэктомию и столкнувшимся с преждевременной менопаузой, ЗГТ может помочь справиться с её симптомами.

Ведение пациенток с приращением плаценты требует мультидисциплинарного подхода. Акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи и остальные специалисты часто объединяют усилия, чтобы обеспечить наилучшее лечение. При приращении плаценты многие врачи рекомендуют избегать влагалищных исследований, физических нагрузок и половой жизни, однако убедительных данных о пользе этих ограничений нет. Основная рекомендация пациентке сводится к необходимости госпитализации в стационар третьего уровня при возникновении кровотечения или схваток и/или проживание вблизи такого стационара.

Прогноз. Профилактика

При своевременной диагностике и правильном ведении прогноз в целом благоприятный. У женщины с прирастанием плаценты (наименее тяжёлой формой) часто хороший прогноз, особенно если состояние выявлено на ранних стадиях и лечится надлежащим образом. Врастание и прорастание несут более высокий риск, но при квалифицированном уходе у многих женщин и их детей всё складывается хорошо.

Несмотря на то что после гистерэктомии женщина больше не может иметь детей, при правильном послеоперационном уходе и поддержке она может вести здоровый образ жизни без снижения её качества.

Профилактика приращения плаценты

Полностью предотвратить приращение плаценты невозможно, однако снизить его риск или выявить пораньше помогут:

- Регулярные осмотры в течение беременности. Ультразвуковое исследование, особенно во 2-м триместре, может дать представление о расположении плаценты. Кроме того, консультирование женщин, входящих в группу риска, помогает принять обоснованные решения относительно планирования семьи и родов.

- Знание факторов риска. Женщины, у которых ранее было кесарево сечение, операции на матке или предлежание плаценты, должны быть осведомлены о повышенном риске и находиться под тщательным наблюдением во время последующих беременностей.

- Ограничение числа операций на матке. Сокращение числа плановых кесаревых сечений или других операций на матке может снизить риск возникновения приращения плаценты при последующих беременностях [6][12].

Несмотря на сложность проблемы, с ней можно справиться при правильном подходе. Информированность, раннее выявление и квалифицированное ведение беременности — вот основные принципы, обеспечивающие наилучшие результаты для матери и ребёнка. По мере развития медицинских знаний и технологий прогноз и меры профилактики, связанные с этим заболеванием, будут только улучшаться.

Список литературы

Jauniaux E., Bunce C., Grønbeck L., Langhoff-Roos J. Prevalence and main outcomes of placenta accreta spectrum: a systematic review and meta-analysis // Am J Obstet Gynecol. — 2019. — № 3. — Р. 208–218.ссылка

Silver R. M., Landon M. B., Rouse D. J. et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries // Obstet Gynecol. — 2006. — № 6. — Р. 1226–1232.ссылка

Fitzpatrick K. E., Sellers S., Spark P. et al. Incidence and risk factors for placenta accreta/increta/percreta in the UK: a national case-control study // PLoS One. — 2012. — № 12.ссылка

Jauniaux E., Hecht J. L., Elbarmelgy R. A. et al. Searching for placenta percreta: a prospective cohort and systematic review of case reports // Am J Obstet Gynecol. — 2022. — № 6.ссылка

Jauniaux E., Jurkovic D., Hussein A. M., Burton G. J. New insights into the etiopathology of placenta accreta spectrum // Am J Obstet Gynecol. — 2022. — № 3. — Р. 384–391.ссылка

Bloomfield V., Rogers S., Leyland N. Placenta accreta spectrum // CMAJ. — 2020. — № 34.ссылка

Jauniaux E., Ayres-de-Campos D., Langhoff-Roos J. et al. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO classification for the clinical diagnosis of placenta accreta spectrum disorders // Int J Gynaecol Obstet. — 2019. — № 1. — Р. 20–24.ссылка

Mehrabadi A., Hutcheon J. A., Liu S. et al. Contribution of placenta accreta to the incidence of postpartum hemorrhage and severe postpartum hemorrhage // Obstet Gynecol. — 2015. — № 4. — Р. 814–821.ссылка

Glaze S., Ekwalanga P., Roberts G. et al. Peripartum hysterectomy: 1999 to 2006 // Obstet Gynecol. — 2008. — № 3. — Р. 732–738.ссылка

Jha P., Pōder L., Bourgioti C. et al. Society of Abdominal Radiology (SAR) and European Society of Urogenital Radiology (ESUR) joint consensus statement for MR imaging of placenta accreta spectrum disorders // Eur Radiol. — 2020. — № 5. — Р. 2604–2615.ссылка

Калинкина О. Б., Нечаева М. В., Тезиков Ю. В. и др. Опыт выполнения органосохраняющих операций у пациенток с истинным врастанием плаценты в перинатальном центре ГБУЗ СО СОКБ им. В. Д. Середавина // Пермский медицинский журнал. — 2020. — № 3. — С. 84–96.

American College of Obstetricians and Gynecologists, Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric Care Consensus № 7: Placenta Accreta Spectrum // Obstet Gynecol. — 2018. — № 6.ссылка

Steins Bisschop C. N., Schaap T. P., Vogelvang T. E., Scholten P. C. Invasive placentation and uterus preserving treatment modalities: a systematic review // Arch Gynecol Obstet. — 2011. — № 2. — Р. 491–502.ссылка

Adu-Bredu T. K., Rijken M. J., Nieto-Calvache A. J. et al. A simple guide to ultrasound screening for placenta accreta spectrum for improving detection and optimizing management in resource limited settings // Gynecology and Obstetrics. — 2023. — № 3. — Р. 732–741. ссылка