Определение болезни. Причины заболевания

Гипоплазия почки (Renal hypoplasia) — это врождённая патология, при которой одна из почек меньше другой. Обычно такая почка ничем не отличается от здоровой и выполняет все функции в пределах своего размера [1].

Гипоплазия почки

Снижение работоспособности почек протекает у всех по-разному: у некоторых пациентов гипоплазированная почка перестаёт функционировать уже на 1–2-м году жизни, у других нет симптомов на протяжении долгих лет. Это зависит от сопутствующей патологии и степени гипоплазии при рождении.

В 43,6 % случаев гипоплазия почек сочетается с врождёнными аномалиями других органов и систем, например с пороками развития сердечно-сосудистой и мочеполовой систем или гипоплазией лёгких [2]. Кроме того, у малой почки часто изменён и мочеточник: он может быть сильно широким, непроходимым или вовсе отсутствовать.

Аномалии мочевыводящих путей встречаются достаточно часто и составляют 9,3–24 % от всех выявленных врождённых аномалий [19]. Непосредственно гипоплазию почек диагностируют у 0,2–0,8 % новорождённых, причём у девочек чаще, чем у мальчиков [2].

Причины развития гипоплазии почек

Малая почка развивается ещё во время внутриутробного формирования органов у плода. Нарушение при первичной закладке зародышевых клеток зависит от воздействия окружающей среды и хронических заболеваний матери. Существует несколько факторов риска, которые воздействуют на плод и способствуют возникновению недоразвитой почки:

- перенесённые инфекционные заболевания во время беременности (краснуха, токсоплазмоз, грипп);

- мутации в генах развития почек (HNF1B, PAX2 , PBX1);

- хронические заболевания матери (например, сахарный диабет, гипертония и т. д.) [14];

- ионизирующее облучение;

- маловодие (некоторые исследования утверждают, что маловодие может сопровождаться пороками развития почек) [16];

- воздействие высоких температур (например, если беременная долго находится под прямыми солнечными лучами или часто посещает сауны);

- влияние токсических веществ (например, хлора, аммиака, фосгена или синильной кислоты);

- вредные привычки беременной (курение, употребление алкоголя и наркотиков);

- преждевременные роды (до 36-й недели беременности) [14].

Учёные также нашли связь между хромосомными заболеваниями и гипоплазией почек. Так, малую почку диагностируют у 5,9 % пациентов с синдромом Дауна и у 40–59 % детей с синдромом Шерешевского — Тёрнера [17][18].

Симптомы гипоплазии почек

Обычно гипоплазия почки никак себя не проявляет. Симптомы появляются, когда к ней присоединяются сопутствующие патологии.

Например, при развитии воспаления в почке пациента беспокоят тянущие боли в пояснице, переходящие в область живота, температура до 38–40 °C, озноб и учащённое мочеиспускание. Моча становится мутной и неприятно пахнет. Такая клиническая картина характерна для детей старше 3 лет.

Гипоплазия почки также часто сопровождается повышенным артериальным давлением, которое является причиной формирования хронической болезни почки или сопутствующим пороком развития её сосудов [2][3].

При двусторонней гипоплазии в первые годы жизни развивается хроническая почечная недостаточность, симптомы которой зависят от того, насколько сильно повышен уровень креатинина и снижена скорость клубочковой фильтрации. На ранних стадиях болезнь никак не даёт о себе знать или проявляется общим недомоганием. Но в дальнейшем её симптомы нарастают, появляются бледность, слабость, сухость кожи, тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Дети могут отставать в развитии.

Патогенез гипоплазии почек

Внутриутробное развитие человека длится примерно 280 дней. Различают 3 периода:

- начальный (первые 7 дней);

- зародышевый (со 2-й по 8-ю недели);

- плодный (с 9-й недели и до рождения).

В конце зародышевого периода заканчивается закладка зачатков основных органов и систем человека. Почка начинает формироваться уже на третьей неделе эмбрионального развития. Принято выделять 3 периода образования этого органа:

- пронефрос — предпочка;

- мезонефрос — первичная почка, функционирует только на ранних стадиях эмбрионального развития;

- метанефрос — вторичная почка, орган выделения у плода, из которого в дальнейшем формируется почка.

3 стадии образования почки у плода

Процесс образования почки происходит уже к 6–7-й неделе эмбрионального развития. Если в этот период на плод воздействуют негативные внешние факторы или происходят генетические мутации, зачаток мочеточника перестаёт стимулировать дальнейшее развитие почки. В результате канальцы и гломерулы (почечные клубочки) формируются не полностью, что приводит к образованию малой почки. При этом нефроны — её структурные единицы — сформированы правильно и работают так же хорошо, как и в здоровом органе, хотя их количество снижено [4].

В некоторых случаях гипоплазия сопровождается уменьшением количества чашечек: вместо 8–9 у пациента насчитывают меньше пяти [2]. Тогда у малой почки нарушается способность к выделению мочи [20].

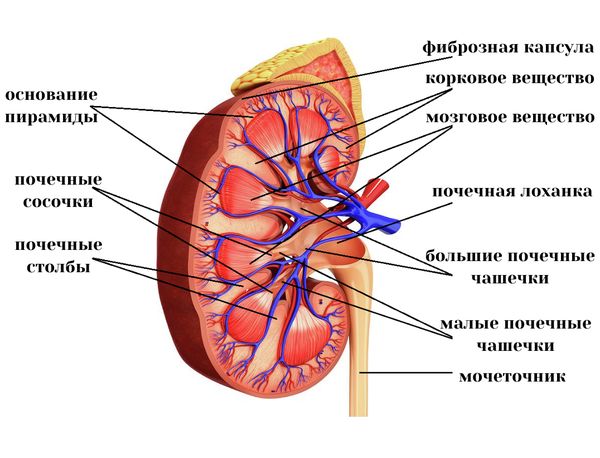

Строение почки

Диагноз «гипоплазия почки» ставят доношенным детям, если её масса меньше, чем должна быть в норме, на 0,45 % и более [5][15]. Подозрение на малую почку возникает при проведении УЗИ, когда врач видит, что одна из них меньше другой. При этом гистологически строение не нарушено: почечные сосуды, чашечно-лоханочная система и мочеточники сформированы правильно. Мочеточник обычно или уменьшен, или нормального размера [6].

Классификация и стадии развития гипоплазии почек

Отдельной классификации у гипоплазии почек нет. Этот порок относится к общей классификации аномалий мочевыводящей системы [7].

Врачи выделяют 3 формы гипоплазии почек:

- простая форма — масса почки и количество чашечек и нефронов снижены, но структура и функции не нарушены;

- вторая форма — снижение массы сопровождается нарушением структуры и проблемами в работе почки;

- гипоплазия с дисплазией — характеризуется различными нарушениями развития паренхимы (ткани) почки, которые могут сопровождаться кистами в клубочках или канальцах, утолщением стенок в артериолах и их беспорядочным ветвлением; в некоторых случаях появляются участки хрящевой ткани.

Виды гипоплазии почек:

- односторонняя — уменьшена только одна почка, в ней находится узкая артерия и сниженное количество пирамид, которые обеспечивают пространство для работы трубочек нефронов;

- двусторонняя — уменьшены оба органа, также снижено количество клубочков, но при этом они увеличены в размере (диаметр клубочка, длина и объём проксимальных канальцев в 10 раз выше нормы) [6].

При односторонней гипоплазии почек часто наблюдается компенсаторное увеличение второй почки.

В рентген-диагностике различают 2 степени тяжести гипоплазии:

- умеренная — размер почки от 30 до 80 % от нормы, у неё есть тенденция к росту, чашечно-лоханочная система развита нормально;

- тяжёлая — размер почки 30 % и меньше от нормы, она не растёт, строение чашечно-лоханочной системы остановилось ещё в эмбриональном периоде.

По типу строения лоханок выделяют 3 типа гипоплазии:

- верхний полярный тип — наиболее распространённое расположение, в этом случае чашечки отходят от верхнего полюса лоханки;

- биполярный тип — встречается реже, при этом варианте чашечки располагаются в верхнем и нижнем полюсах лоханки;

- псевдоминиатюрный тип — чашечки находятся по всей периферии лоханки [10].

Осложнения гипоплазии почек

Одностороннее недоразвитие органа обычно себя никак не проявляет, но если в патологический процесс вовлечены сосуды почек и мочеточник, могут развиться различные осложнения:

- инфекции мочевыводящих путей (например, пиелонефрит) — проявляются ознобом, тошнотой, слабостью, повышением температуры, редким мочеиспусканием и тянущими болями в пояснице на стороне воспаления, иногда переходящими в область живота;

- артериальная гипертензия — для неё характерны головные боли, головокружение, шум в ушах и учащённое сердцебиение;

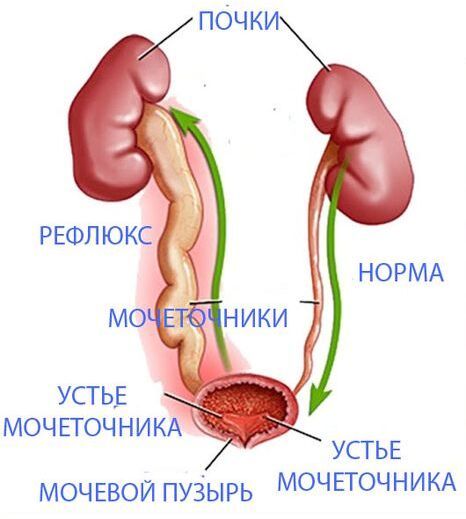

- пузырно-мочеточниковый рефлюкс — это нарушение в строении клапана между мочеточником и мочевым пузырём, что приводит к забросу мочи из нижних отделов мочевого тракта в верхние (в 30–40 % рефлюкс сочетается с аномалиями почек, в том числе и с гипоплазией) [9][10].

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

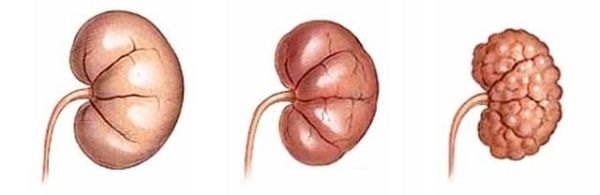

При двустороннем поражении почек быстро прогрессирует почечная недостаточность. При этом количество и тяжесть симптомов зависит от выраженности гипоплазии. Если к патологии присоединяются пиелонефрит и ишемия (снижение кровоснабжения) почки, у пациента возникает нефросклероз, когда функциональная почечная ткань замещается фиброзной (сморщенная почка) [2][11][12].

Нефросклероз

Диагностика гипоплазии почек

Гипоплазию почки у плода могут заметить уже на первом скрининге, который проводят с 10-й по 14-ю неделю беременности. Если врач УЗИ заподозрил эту аномалию, то решают вопрос о дополнительном обследовании.

Однако в большинстве случаев малую почку находят случайно при плановом обследовании в первый месяц после рождения [11].

Чтобы оценить состояние мочевыводящих путей, в первую очередь выполняют:

- общий анализ крови и мочи;

- биохимию крови (креатинин, мочевина).

Далее по показаниям врач-уролог назначает УЗИ, КТ или МРТ, внутривенную урографию и нефросцинтиграфию [15]. Важное значение в постановке диагноза имеет подсчёт почечных долек. В норме их больше 10, а в случае с гипоплазией почки их насчитывают меньше пяти.

Предпочтительным методом является КТ с контрастированием. Это рентгенологическое исследование позволяет оценить размер, расположение и структуру органа, проанализировать состояние чашечно-лоханочной системы и мочеточника, а также выявить конкременты (камни), если они есть.

Если биохимический анализ крови покажет, что организм пациента не сможет вывести контраст, врач проводит МРТ. К этому методу также прибегают, когда есть противопоказание к рентгеновскому излучению, например при беременности или аллергии на контраст.

Чтобы оценить работоспособность гипоплазированной почки и определить количество функционирующих нефронов, применяют нефросцинтиграфию. Существуют два вида этого исследования:

- статическая — даёт точную и подробную информацию о состоянии функционирующей почечной ткани, а также позволяет определить, какое количество ткани не работает;

- динамическая — оценивает способность почек образовывать и выделять мочу, с помощью этого метода можно увидеть нарушения в кровоснабжении органа.

Цистография позволяет выявить пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Она также бывает двух видов:

- нисходящая — пациенту внутривенно вводят контраст и примерно через час выполняют съёмку в нужных проекциях;

- восходящая — предварительно в мочевой пузырь через уретральный катетер вводят контрастное вещество, а затем делают рентгеновские снимки.

Лечение гипоплазии почек

Способ лечения гипоплазии почки зависит от причины и степени нарушения её работы. Консервативное лечение направлено на устранение симптомов осложнений. Например, при артериальной гипертензии назначают гипотензивную терапию, а в случае обострения пиелонефрита — антибактериальную.

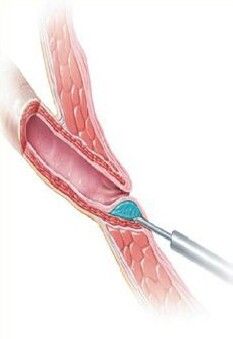

К оперативному лечению приступают только тогда, когда у врача появляется полная уверенность, что другие методы терапии не приносят результата. Например, при первой и второй степени пузырно-мочеточникового рефлюкса проводят эндоскопическую инъекционную коррекцию. В этом случае в место перехода от мочеточника в мочевой пузырь вводят специальный гелевый имплант, который препятствует обратному забросу мочи в мочеточник.

Эндоскопическая инъекция мочеточника

В случае неэффективости этого метода лечения проводят операцию по реимплантации мочеточника: его перемещают в стенку мочевого пузыря в окружение мышц, что и останавливает обратный заброс мочи.

Лечение пиелонефрита гипоплазированных почек направлено на устранение инфекционно-воспалительного процесса. В качестве терапии острого или хронического неосложнённого пиелонефрита назначают антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.

Сначала врач назначает антибиотики исходя из клинической картины и своего опыта. Обычно применяют препараты группы фторхинолонов или цефалоспоринов (например, Левофлоксацин, Ципрофлоксацин, Цефтриаксон или Цефиксим) [13]. В дальнейшем врач может скорректировать антибактериальную терапию по результатам бактериального посева мочи.

Пациентам также рекомендуют принимать мочегонные сборы и растительные препараты, обладающие противоспалительным действием.

При частом повышении артериального давления проводят гипотензивную терапию, которая помогает снизить прогрессирование хронической почечной недостаточности и уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Обычно в таких случаях назначают блокаторы рецепторов ангиотензина и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

Кроме того, при односторонней гипоплазии с частыми обострениями пиелонефрита и гипертензии показана нефрэктомия — удаление уменьшенной почки. В случае с двусторонней гипоплазией и прогрессированием почечной недостаточности удаляют обе почки с последующей трансплантацией органа [8].

Если к гипоплазии почки присоединяется гидронефроз (расширение чашечно-лоханочного комплекса), выполняют операцию по пластике мочевыводящих путей. Во время этой манипуляции иссекают место сужения между мочеточником и лоханкой, после чего их сшивают.

Прогноз. Профилактика

Односторонняя гипоплазия почки обычно не опасна для жизни. Однако негативное влияние на здоровье могут оказать инфекции мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь, артериальная гипертензия и пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Чем чаще возникают осложнения в этой почке, тем хуже прогноз. Чтобы снизить вероятность частых обострений, важно ежегодно проходить диагностику и при необходимости лечить сопутствующие патологии [2].

При двустороннем течении заболевания в первые годы жизни ребёнка развиваются симптомы почечной недостаточности. Сила их проявления зависит от того, насколько хорошо работают почки (это можно проверить с помощью анализа крови на креатинин и мочевину).

Профилактика гипоплазии почки

Специфической первичной профилактики нет, так как это врождённая аномалия почек. Чтобы снизить риски возникновения этой патологии, беременным нужно соблюдать некоторые правила:

- исключить вредные привычки во время беременности и при её планировании;

- избегать падений и травм живота;

- устранить воздействие токсических веществ и ионизирующего облучения;

- питаться правильно и разнообразно;

- пройти диагностику на скрытые инфекции на этапе планирования беременности;

- пролечить уже имеющиеся заболевания;

- пройти генетическое тестирование, если есть предрасположенность к наследственным заболеваниям.

Женщинам с аномалиями развития почек также рекомендовано наблюдаться у нефролога с ранних сроков беременности.

Список литературы

Колобова Л. М. Отдалённые результаты оперативного лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса в гипоплазированную почку у детей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.40. — М., 2005. — 34 с.

Ботвиньев О. К., Сафонова М. П. Клинико-морфологическая характеристика гипоплазии почек у детей // Архив патологии. — 2014. — № 1. — С. 42–44.

Адаменко О. Б. Врождённый гидронефроз у детей // Детская хирургия. — 2002. — № 4. — С. 21–24.

Rabinowitz R., Cubillos J. Renal Anomalies // MSD Manuals. — 2022.

Лопаткина Н. А. Аномалии развития почек. Урология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 1024 с.

Кравцова Г. И. Пороки развития мочевой системы / под ред. Лазюка Г. И. — М.: Медицина, 1979. — С. 209–227.

Лопаткин Н. А., Люлько А. В. Аномалии мочеполовой системы. — Киев: Здоровье, 1987. — 416 с.

Разумовский А. Ю. Детская хирургия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — С. 115–784.

Соболевский А. Б. Сочетанные аномалии органов мочевой системы (Особенности клиники, диагностики, лечения): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.40. — М., 1992. — 24 с.

Трапезникова М. Ф., Соболевский А. Б., Колобова Л. М., Романов Д. В. Лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса в гипоплазированную или вторично-сморщенную почку // Альманах клинической медицины. — 2002. — С. 89–93.

Ботвиньев О. К., Сафонова М. П. Асимметрия при врождённой гипоплазии почек и жизнеспособность детей в зависимости от латерализации поражения // Клиническая нефрология. — 2013. — № 5. — С. 45–47.

Леонова Л. В. Патологическая анатомия врождённых обструктивных уропатий у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.40. — М., 2009. — С. 8.

EAU. Guidelines on UrologicalInfections. — Arnhem, 2023. — 84 р.

Kohl S., Liebau M. Renal hypoplasia // Orphanet. — 2020.

Машинец Н. В., Демидов В. Н. Редкий случай пренатальной диагностики экстрофии мочевого пузыря, атрезии ануса и гипоплазии почки плода: собственное наблюдение и обзор литературы // Пренатальная диагностика. — 2014. — № 1. — С. 45–50.

Никитина Н. А., Старец Е. А., Калашникова Е. А., Галич С. Р., Сочинская Т. В. Врождённые аномалии количества почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, физическое развитие, диагностика, лечение и профилактика (часть 1) // Здоровье ребёнка. — 2013. — № 6. — С. 107–111.

Кузьмичев Д. Е., Никулина Л. Р., Раннев Л. Ю., Скребов Р. В., Вильцев И. М. Солнечные люди // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. — 2016. — № 2. — С. 60–68.

Волеводз Н. Н. Федеральные клинические рекомендации. Cиндром Шерешевского — Тёрнера (СШТ): клиника, диагностика, лечение // Проблемы эндокринологии. — 2014. — № 4. — С. 65–76.

Крыганова Т. А., Длин В. В. Частота аномалий органов мочевой системы и функциональное состояние почек в зависимости от степени выраженности дисплазии соединительной ткани у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2016. — № 3. — С. 81–86.

Кундин В. Ю., Поспелов С. В. Возможности и преимущества радионуклидной визуализации (сцинтиграфии) в оценке анатомо-топографического и функционального состояния почек при врождённых аномалиях // Почки. — 2017. — №1. — С. 15–24.