Определение болезни. Причины заболевания

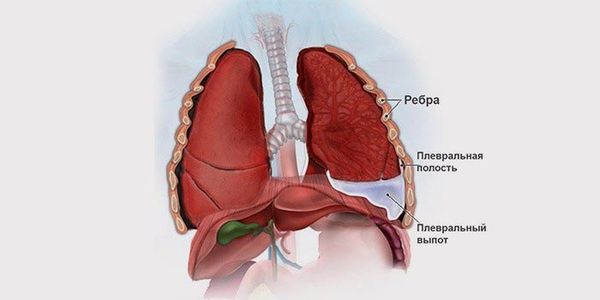

Гидроторакс (Hydrothorax) — это состояние, при котором в плевральной полости скапливается жидкость, что может вызывать боль в грудной клетке и дыхательную недостаточность (одышку, низкую переносимость физических нагрузок). Гидроторакс также называют грудной водянкой.

Гидроторакс

В Германии на 85 млн человек приходится примерно 400–500 тыс. случаев заболеваний в год [2]. В России количество случаев гидроторакса неизвестно из-за отсутствия систематизации данных, но, учитывая европейскую статистику, можно предположить, что в России гидротораксом болеют около 730–880 тыс. человек в год. При этом стоит отметить, что болезнь развивается у людей всех возрастов.

Гидротораксом считается только скопление жидкости, а не гноя (пиоторакс), крови (гемоторакс), хилуса (лимфы с большим количеством жира; хилоторакс), мочи (уриноторакс) и т. д.

Предугадать и предотвратить появление гидроторакса нельзя, однако врач может заметить его на раннем этапе. Своевременное обнаружение этого состояния и адекватная медикаментозная терапия позволяют избежать хирургического вмешательства.

Гидроторакс не является самостоятельной болезнью. Он возникает как осложнение другого заболевания [1]. Чтобы выяснить основную причину, необходимо выполнить анализ жидкости и определить её состав.

Причины развития гидроторакса

Гидроторакс развивается, если в полость попадает слишком много жидкости или когда организм выводит её в 30 раз медленнее, чем обычно [17]. Возможных причин, вызывающих это состояние, много, поэтому ниже перечислены только некоторые из них:

- пневмония;

- туберкулёз;

- сердечная недостаточность;

- печёночная недостаточность;

- почечная недостаточность;

- метастатическое поражение плевры при онкологических заболеваниях;

- полиорганная недостаточность;

- медикаментозная терапия, например приём Амиодарона, Нитрофурантоина, Интерлейкин-2 и некоторых других препаратов [17][19].

Наследственной предрасположенности и зависимости от пола, по данным научных публикаций, нет или она не оценивалась. Однако в одном научном труде говорится о более частой встречаемости печёночного гидроторакса среди мужчин по отношению к женщинам (1,67:1) [3]. Иными словами, статистика гидроторакса по полу и возрасту зависит от причины.

Симптомы гидроторакса

Долгое время гидроторакс может протекать без симптомов, так как основной синдром — дыхательная недостаточность — развивается только при существенном скоплении жидкости. При бессимптомном течении патологию находят случайно [17][19].

Количество жидкости, которое начнёт вызывать одышку, зависит от многих факторов, например возраста, наличия хронических кардиологических и респираторных заболеваний, физического развития и общего состояния человека. Обычно симптомы появляются при скоплении от 500 мл жидкости [3]. К ним относятся:

- Тахипноэ — учащённое поверхностное дыхание (более 16–18 дыхательных движений в минуту) и одышка (чувство нехватки воздуха, которое может появиться как при физической нагрузке, так и в спокойном состоянии). Возникает при большом объёме жидкости (более 1,5 литров). В некоторых случаях требуется дообследование, чтобы исключить другие сопутствующие патологии [17].

- Быстрая утомляемость — сильная усталость при минимальной физической активности. На ранних стадиях и при небольшом объёме жидкости обычно появляется во время интенсивных нагрузок, в других случаях может тревожить пациента и при повседневных делах [17][19].

- Постоянная боль в грудной клетке — давящая боль изнутри со стороны скопления жидкости.

- Чувство сдавления грудной клетки — постоянное чувство сжатия по типу «корсета».

- Невозможность выполнить глубокий вдох.

- Отставание дыхательных движений грудной клетки на стороне скопления жидкости — обычно проявляется при одностороннем поражении.

- Выбухание межрёберных промежутков на стороне поражения (появляется не всегда).

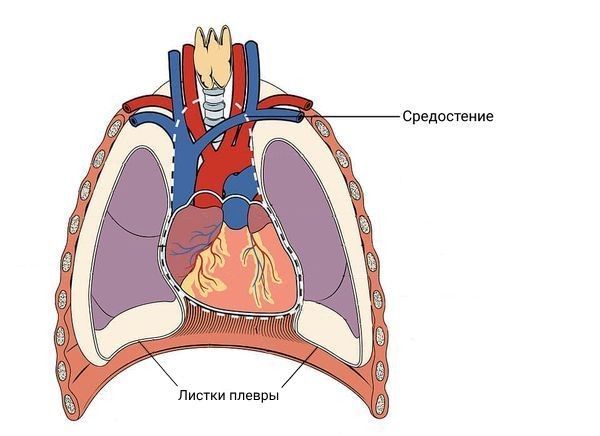

- Сухой кашель — в некоторых случаях кашель развивается за счёт поражения плевры и смещения средостения скопившейся жидкостью.

- Головокружение.

Средостение

Симптомы гидроторакса обычно не зависят от причины, однако основное заболевание и ослабление организма могут спровоцировать более ранее их проявление.

При развитии гидроторакса на фоне сердечной недостаточности иногда наблюдаются отёки ног и набухание вен шеи. Пациенту приходится постоянно держать голову выше туловища (даже во сне), чтобы снизить одышку и нагрузку на сердце [17].

Патогенез гидроторакса

В норме у каждого человека есть минимальное количество плевральной жидкости (10–20 мл), которое необходимо для скольжения лёгкого во время дыхания, в то время как патологическое скопление жидкости в нижних отделах грудной полости сдавливают лёгкое и не позволяет ему нормально расправиться [4]. Это приводит к нарушению газообмена и развитию компенсаторной дыхательной недостаточности, когда организм пытается удержать нормальное количество кислорода в крови за счёт учащения дыхания.

Есть два основных механизма увеличения объёма жидкости в лёгких:

- Снижение онкотического (белкового) давления в крови за счёт уменьшения уровня различных белков (в основном альбумина). Наиболее частые причины: гипопротеинемия (низкий уровень общего белка в крови), голодание, нарушение работы пищеварительного тракта, потеря белка с мочой при заболевании почек, нарушение синтеза белков печенью и сердечная недостаточность. При снижении концентрации белка жидкая часть крови (плазма) начинает проходить сквозь стенки плевральной полости, что приводит к гидротораксу. Если состояние сопровождается сердечной недостаточностью, насосная функции сердца также снижается, поэтому кровь медленнее циркулирует по организму и жидкость застаивается в сосудах. Постепенно она «просачивается» в мягкие ткани ног, плевральную и брюшную полости, что приводит к отёкам [17][19].

- Непосредственное образование жидкости в плевральной полости из-за различных патологических процессов: поражения плевры метастатическими клетками при онкологических заболеваниях, ранений и травм грудной клетки, вирусной инфекции лёгких или сердца, в том числе пневмонии и других инфекционных процессов в плевральной полости (плеврита). В таком случае в плевральной жидкости будет большое количество белка, который образуется в ходе местного иммунного ответа.

При первом механизме (уменьшении онкотического давления в крови) образуется транссудат, а при втором — экссудат.

Но на самом деле патогенез гидроторакса сложнее, так как есть и другие, «дополнительные» механизмы его развития, например нарушение лимфатического дренажа, при котором воспалительная жидкость проходит через диафрагму из брюшной полости и забрюшинного пространства [17][19].

Классификация и стадии развития гидроторакса

По составу выделяют экссудативный и транссудативный гидроторакс (с большим и низким количеством белка).

По причине развития гидроторакс может быть:

- воспалительным — болезнь вызывают гнойно-воспалительные процессы органов грудной клетки, аутоиммунные воспалительные процессы (заболевания соединительной ткани, васкулиты, постинфарктный синдром Дресслера), воспаления, вызванные внешними причинами (травмой, физическим или химическим воздействием на плевральную полость) [17];

- невоспалительным — гидроторакс спровоцирован гипопротеинемией, т. е. состояниями, связанными с низким содержанием общего белка (нефротическим синдромом, циррозом печени и мальабсорбцией) или застоем жидкости (нарушением крово- и лимфообращения, например при сердечной недостаточности).

По количеству жидкости выделяют малый, средний, большой и тотальный гидроторакс. Единой классификации гидроторакса по количеству жидкости нет, однако большинство источников предлагает такую расшифровку:

- малый гидроторакс — скопление жидкости до 500 мл;

- средний — 500–1500 мл;

- большой — более 1500 мл;

- тотальный — когда жидкостью заполнена почти вся плевральная полость.

По расположению болезнь может быть левосторонней, правосторонней и билатеральной (с двух сторон).

По рентгенологическим признакам выделяют:

- средний гидроторакс — до уровня нижнего угла лопатки;

- большой гидроторакс — выше нижнего угла лопатки.

Осложнения гидроторакса

Основное осложнение гидроторакса — дыхательная недостаточность, которая является совокупностью симптомов: одышки, быстрой утомляемости и чувства сдавления грудной клетки. Она резко снижает качество жизни пациентов, ограничивает физическую активность и вынуждает находиться в определённой позе, облегчающей состояние.

Иногда гидроторакс приводит к пневмонии за счёт сдавления лёгкого и нарушения его нормального кровоснабжения, а также к тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА) [5]. При развитии осложнений у пациента постепенно повышается температура, одышка становится более тяжёлой, появляется постоянный кашель (при возникновении пневмонии — с мокротой).

ТЭЛА

Также к осложнениям гидроторакса относят:

- эмпиему плевры — при инфицировании жидкости в плевральной полости и переходе инфекции на листки плевры;

- нарушение сердечного ритма (вплоть до выраженной аритмии и остановки сердца) — при массивном гидротораксе, который приводит к смещению средостения и сердечной недостаточности.

Диагностика гидроторакса

При подозрении на гидроторакс в максимально короткие сроки необходимо обратиться к терапевту, который проведёт первичную диагностику и определит дальнейшие действия.

При осмотре врач может заметить отставание половины грудной клетки во время дыхания, выпячивание межрёберных промежутков, притупление звука при простукивании, ослабление или отсутствие звуков дыхания при прослушивании.

На приёме пациенту необходимо указать дату появления симптомов и рассказать, как менялась их динамика (состояние ухудшалось, улучшалось или не менялось). Врач выяснит все детали анамнеза (истории болезни и жизни), в том числе его будет интересовать, есть ли у близких кровных родственников онкологические заболевания

Если пациенту ранее уже делали пункцию по поводу гидроторакса, ему необходимо сообщить все подробности: дату проведения процедуры, объём жидкости и промежуток времени, за который её эвакуировали.

Инструментальная диагностика

Основными методами лучевой диагностики органов грудной клетки являются:

Чаще всего применяют рентгенографию и УЗИ, как самые малозатратные, доступные, но при этом достаточно информативные. КТ выполняют при неясной рентгенологической картине, когда необходима детальная визуализации структур грудной клетки. Её также используют при дифференциальной диагностике, так как КТ показывает образования в грудной клетке, в том числе помогает предположить, какой характер они носят (доброкачественный или злокачественный) [17][18][19].

Когда у врача не остаётся сомнений, что в плевральной полости есть жидкость, он проводит торакоцентез (дренирование плевральной полости), во время которого жидкость удаляют с помощью иглы и катетера. Торакоцентез также имеет и лечебный эффект, так как он облегчает состояние пациента и работу лёгких [17].

Исследование патологической жидкости

После выполнения пункции или дренирования гидроторакса проводят ряд исследований для определения причины плеврального выпота: визуальный осмотр (анализируют цвет, консистенцию, наличие включений и осадка), биохимический анализ и цитологическое исследование. По результатам анализов можно с высокой вероятностью определить причину скопления жидкости. Например:

- высокий уровень гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП) и амилазы указывает на реактивный плеврит, который развивается при панкреатитах;

- мочевина и креатинин — на уриноторакс;

- белок или лейкоциты — на воспаление;

- опухолевые клетки — на метастатическое поражение или первичную опухоль [7][9].

В последнем случае пациенту также могут провести позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), которая определяет стадию заболевания [17]. Однако учитывая труднодоступность, минимальное количество ПЭТ-установок в России и высокую стоимость, это исследование назначают редко.

При подозрении на воспалительную реакцию со скоплением гнойного отделяемого (пиоторакс) выполняют посев на питательной среде, чтобы подобрать антибактериальную терапию.

Лечение гидроторакса

В России нет клинических рекомендаций по лечению гидроторакса. Большинство хирургов лечат, опираясь на свой жизненный опыт, медицинскую литературу и международные клинические стандарты терапии, например на рекомендации по лечению гидроторакса Британского торакального общества, так как они являются более актуальными [7].

Лечение гидроторакса зависит от объёма жидкости и природы возникновения. Например, при застойной сердечной недостаточности торакоцентез показан только при большом объёме жидкости или если выпот не исчезает на фоне медикаментозного лечения. В некоторых случаях сердечная недостаточность является лишь сопутствующей патологией, тогда врач также может провести торакоцентез [17].

Дренирование плевральной полости

Если гидроторакс диагностирован впервые, обязательно проводят пункцию (при незначительном количестве жидкости) или дренирование плевральной полости (при скоплении более 500 мл жидкости). Обычно дренаж устанавливают на сутки, но если за это время выделяется более 200–300 мл жидкости, его оставляют на неопределённо долгий срок, пока полностью не удалят содержимое и не убедятся, что жидкость не скапливается снова. В это время также анализируют, не меняется ли характер и физиологические свойства жидкости.

Дренирование плевральной полости

Перед пункцией или дренированием пациенту делают местное обезболивание, поэтому важно сразу сообщить врачу об аллергии на какой-либо вид местных анестетиков (например, Лидокаин, Новокаин, Ропивакаин и т. д.). Сделать процедуру полностью безболезненной обычно не удаётся из-за особенности париетальной (внешней) плевры, поскольку в ней есть болевые рецепторы. Прохождение иглы так или иначе вызывает неприятное ощущение, однако оно быстро проходит.

Дренаж устанавливают по верхнему краю нижележащего ребра под контролем УЗИ, чтобы исключить развитие пневмоторакса, гемоторакса, кровотечения, повреждение капсулы или паренхимы печени, селезёнки и даже почки [8].

Если пункция выполняется шприцем без установки дренажа, очень важно отправить полученную жидкость на цитологическое обследование (при необходимости — с проведением иммуноцитохимического анализа), провести посев на антибактериальную чувствительность и биохимическое исследование (для определения уровня лактатдегидрогеназы, креатинина и мочевины).

Если в плевральной полости скопилось более 1500 мл жидкости, её удаляют постепенно, так как одномоментная эвакуация сопряжена с грозными осложнениями в виде нарушения ритма сердца, резкого снижение давления, уменьшения количества общего белка и т. д. При скоплении более 3000 мл жидкости её удаляют минимум двое суток.

Лечение рецидивирующего гидроторакса

У пациентов с онкологическими заболеваниями и метастатическим поражением плевры гидроторакс часто рецидивирует из-за потери общего белка и снижения онкотического давления, поэтому у них дренирование выполняют в двух случаях:

- при неподтверждённом опухолевом поражении париетальной плевры и необходимости получения жидкости для проведения цитологического исследования;

- при возникновении дыхательной недостаточности II–III степени (т. е. у человека нарушено дыхание даже в спокойном состоянии) в результате скопления большого количества жидкости.

Кроме того, любое хирургическое вмешательство в плевральную полость сопряжено с различными осложнениями, например кровотечением, повреждением паренхимы лёгкого, истечением воздуха и эмпиемой, которые особенно нежелательны для данной группы пациентов [10].

Одним из осложнений, которое может возникать при повторных дренированиях, является образование осумкованных гидротораксов — скоплений жидкости, изолированных друг от друга перегородками. Они затрудняют последующие дренирования, так как врач не может эвакуировать жидкость из всех полостей. В таком случае рассматривается вариант разрушения спаек в ходе хирургического вмешательства (видеоторакоскопии). Важно отметить, что осумкованный гидроторакс никак не зависит от хирургических осложнений и может возникать сам по себе.

![Видеоторакоскопия [20] Видеоторакоскопия [20]](/media/bolezny/gidrotoraks/videotorakoskopiya-20_s.jpeg)

Видеоторакоскопия [20]

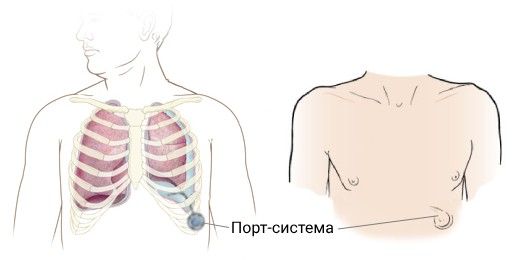

При рецидивирующем гидротораксе, который может наблюдаться у пациентов с онкологией, иногда устанавливают канальный порт [11]. Эта система снабжена клапанным механизмом, который препятствует поступлению воздуха через канал, и позволяет самостоятельно эвакуировать жидкость из плевральной полости в домашних условиях.

Канальный порт

При рецидивирующих гидротораксах, которые вынуждают дренировать плевральную полость чаще раза в несколько недель, часто применяют плевродез — искусственное запаивание плевральной полости. Решение о проведении этой операции принимает пациент совместно с торакальным хирургом.

Плевродез уменьшает свободную полость и повреждает опухолевые клетки, выделяющие жидкость (при злокачественном поражении париетальной плевры). Существует:

- биологический плевродез (кровью);

- химический (Тальком, Йодом, цитостатическими препаратами);

- физический (аргоноплазменная коагуляция, электрокоагуляция париетальной плевры, физическое повреждение плевры);

- комбинированный (сочетание различных методов).

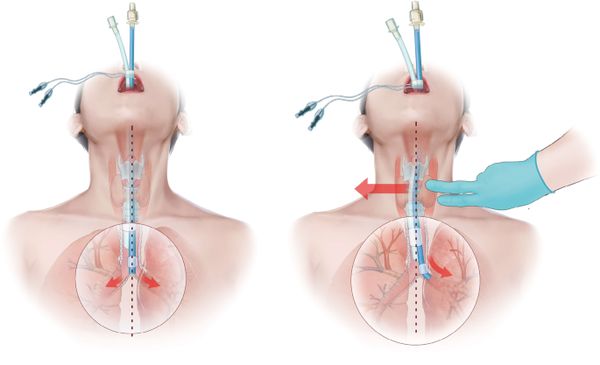

При проведении этой операции пациента вводят в наркоз и устанавливают эндобронхиальную трубку для однолёгочной вентиляции. С помощью специальной установки врач обжигает плевру — тонкую плёнку, которая выстилает рёбра изнутри и является причиной выделения большого количества жидкости. После повреждения клеток плевры патологическое выделение жидкости замедляется. Также возникает асептическое воспаление с развитием «слипания и срастания» лёгкого с плеврой, из-за чего свободное пространство, где ранее скапливалась жидкость, исчезает [14].

Установка эндобронхиальной трубки пли плевродезе

Однако плевродез не всегда оказывается эффективным, и гидроторакс рецидивирует после операции. Однако даже в этих случаях объём накапливаемой жидкости уменьшается, что позволяет выполнять дренирования реже.

Наиболее эффективные варианты плевродеза — физический и комбинированный [12][13]. Стандартный вариант процедуры — торакоскопический аргоноплазменный плевродез (через несколько проколов в грудной клетке).

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от множества факторов, и точное его определение крайне затруднительно: всё зависит от причины возникновения гидроторакса, его объёма, состава и тактики ведения пациента. При своевременном обращении к врачу, правильном лечении и неонкологической природе заболевания прогноз обычно благоприятный: пациент может рассчитывать на полное выздоровление.

При рецидивирующем гидротораксе прогноз хуже. Такие результаты были получены при наблюдении за пациентами с печёночным гидротораксом [16].

Профилактика гидроторакса

Нет достоверных данных и научных исследований, которые бы указывали на возможные варианты профилактики развития патологии. Единственное исследование, которое подтвердило снижение риска развития гидроторакса, было проведено среди пациентов с первичным раком печени: у тех, кому выполнили радикальное хирургическое лечение, т. е. удалили печень, с помощью аргонолучевой коагуляции, гидроторакс развивался реже, чем у тех, кому после удаления печени накладывали швы [15].

Главной профилактикой развития гидроторакса является своевременное лечение основного заболевания, которое может привести к развитию этого грозного состояния.

Список литературы

Ferreiro L., Toubes M. E., San José M. E. et al. Advances in pleural effusion diagnostics // Expert Rev Respir Med. — 2020. — № 1. — P. 51–66. ссылка

Jany B., Welte T. Pleural Effusion in Adults-Etiology, Diagnosis, and Treatment // Dtsch Arztebl Int. — 2019. — № 21. — P. 377–386. ссылка

Ma B., Shang T., Huang J. et al. Analysis of clinical features and prognostic factors in patients with hepatic hydrothorax: a single-center study from China // BMC Gastroenterol. — 2022. — № 1. — P. 1–10.ссылка

Выпот плевральный // Сеченовский университет [Электронный ресурс]. Дата обращения: 23.05.2024.

Гребенев А. Л. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. — 6-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Медицина, 2013. — 592 с.

Авакян Ш. Г., Джанелидзе Т. Д., Боженко О. П. и др. Возможности УЗИ в диагностике и лечении плевральных выпотов // Главный врач. Пульмонология. — 2015. — № 4. — С. 26–30.

Roberts M. E., Rahman N. M., Maskell N. A. et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease // Thorax. — 2023. — № 11. — P. S1–S42.ссылка

Opacić M., Bilić A., Ljubicić N. et al. Thoracocentesis under ultrasonographic control // Acta Med Iugosl. — 1991. — № 1. — P. 71–75.ссылка

Shidham V. B., Janikowski B. Immunocytochemistry of effusions: Processing and commonly used immunomarkers // Cytojournal. — 2022.ссылка

Corcoran J. P., Psallidas I., Wrightson J. M. et al. Pleural procedural complications: prevention and management // J Thorac Dis. — 2015. — № 6. — P. 1058–1067. ссылка

Inan I., De Sousa S., Myers P. O. et al. Management of malignant pleural effusion and ascites by a triple access multi perforated large diameter catheter port system // World J Surg Oncol. — 2008. — № 1. — P. 1–4. ссылка

Клименко В. Н., Чайка О. В., Щербаков А. М. и др. Оценка эффективности видеоторакоскопического плевродеза в лечении рецидивирующих опухолевых экссудативных плевритов // Учёные записки СПбГМУ им. И. П. Павлова. — 2009. — № 3. — С. 94–98.

Tsubokawa N., Mimae T., Ito R. et al. Effectiveness of pleurodesis for postoperative air leaks after lung resection // J Cardiothorac Surg. — 2024. — № 1. — P. 1–7. ссылка

Shelhamer J. H. Pleurodesis Everything Flows // Chest. — 2000. — № 3. — P. 577–579. ссылка

Yan J. J., Zhang X. H., Chu K. J. et al. Prevention and management of pleural effusion following hepatectomy in primary liver cancer // Hepatobiliary Pancreat Dis Int. — 2005. — № 3. — P. 375–378. ссылка

Ma B., Shang T., Huang J. et al. The impact and role of hepatic hydrothorax in the prognosis of patients with decompensated cirrhosis: A retrospective propensity score-matched study // Front Med. — 2022.ссылка

Чучалина А. Г. Пульмонология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 960 с.

Магданов Т. Д., Рудь С. Д., Бойков И. В., Рамешвили Т. Е., Малаховский В. Н. Новый способ определения объёма жидкости в плевральной полости методом компьютерной томографии // Лучевая диагностика и терапия. — 2022. — № 2. — С. 65–71.

Maskell N. A., Butland R. J. BTS guidelines for the investigation of a unilateral pleural effusion in adults // Thorax. — 2003. — Vol. 58. — Р. Ii8–17. ссылка

Merritt R. E. Diagnostic Thoracic Surgical Procedures: Thoracoscopy, VATS, and Thoracotomy // Thoracic Key. — 2017.