Определение болезни. Причины заболевания

Тимомегалия (Thymomegaly) — это увеличение массы и объёма тимуса выше возрастной нормы без изменения нормальной структуры органа.

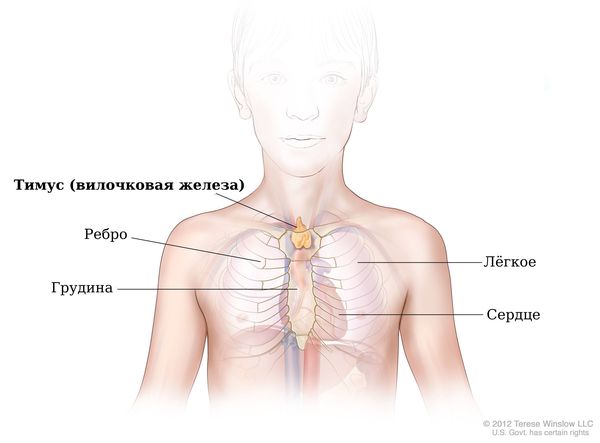

Расположение тимуса

Синонимы

Другие названия: синдром увеличенной вилочковой железы, гипертрофия тимуса, гиперплазия тимуса.

Иногда тимомегалию называют синдромом Платтера в честь швейцарского врача XV века Феликса Платтера, который впервые связал увеличение тимуса с синдром внезапной детской смерти (СВДС) [23]. Однако в некоторых работах синдромом Платтера называют комплекс изменений в организме, который развивается при длительно сохраняющейся тимомегалии [13].

Увеличенный тимус действительно раньше связывали с СВДС, но в дальнейшем выяснилось, что он развивается из-за других механизмов.

Тимус и его влияние на иммунитет

Тимус (вилочковая железа) — один из центральных органов иммунной системы. Главная его функция — «воспитание» Т-лимфоцитов из клеток-предшественниц. Т-лимфоциты — это клетки иммунной системы, которые распознают и уничтожают чужеродные клетки и борются с аллергенами. Их «воспитание» включает дифференцировку (при которой клетки приобретают свои основные функции) и их дальнейшее дозревание.

Уникальность тимуса в том, что при рождении он имеет максимальную массу относительно размеров тела, а обратное развитие (его уменьшение) начинается уже в подростковом возрасте.

Тимус новорождённого и взрослого

Есть мнение, что возрастное уменьшение вилочковой железы протекает на фоне прогрессивного увеличения выработки половых гормонов. Это подтверждается тем, что после удаления гонад (яичников или яичек) темп инволюции тимуса снижается [5].

В зрелом возрасте тимопоэз (созревание Т-лимфоцитов) снижается, а следовательно, уменьшается производство Т-лимфоцитов. Однако это не говорит о снижении иммунитета у взрослых, так как Т-лимфоциты могут делиться, и за счёт этого их общее количество остаётся примерно таким же. Однако количество делений Т-лимфоцитов ограничено, с возрастом в организме накапливаются стареющие Т-лимфоциты, которые хуже выполняют свои функции [18].

Скорее всего, тимус остаётся функционально важным органом даже во взрослом возрасте. На это указывают данные некоторых исследований. Например, в одной работе [14] авторы сделали вывод, что после удаления тимуса у взрослых пациентов может быть повышен риск развития рака и смерти от любой причины. Исследователи обозначили, что эти данные не могут использоваться для определения причинно-следственной связи, т. е. повышенный риск не обязательно вызван именно удалением тимуса. И всё же эти данные подтверждают, что наши знания о тимусе всё ещё ограничены, особенно о его значении для взрослого человека.

Распространённость

Классически проблема тимомегалии более характерна для детей. Это связано с тем, что у детей абсолютный и относительный размер тимуса (по отношению к размерам тела) значительно больше, особенно при рождении, а с возрастом тимус уменьшается.

По некоторым данным, тимомегалию выявляют у 10–50 % детей [7]. Однако согласно более свежей статье 2023 года, только у 3–7 % детей размеры тимуса больше или меньше усреднённой нормы [24].

Чаще всего это состояние регистрируется у детей первого года жизни. У мальчиков увеличенный тимус встречается в 2–2,5 раза чаще, чем у девочек. Есть данные, что к 3–5-летнему возрасту у 98 % детей тимус самопроизвольно уменьшается до возрастной нормы [6].

У взрослых людей встречаемость тимомегалии гораздо ниже. Учитывая редкость этого состояния, точной статистики нет. В одном из исследований указано, что описано менее 60 случаев [19]. Чаще всего увеличенный тимус у взрослых связан с такими болезнями, как миастения, тимома, апластическая анемия, онкологические и аутоиммунные заболевания.

Причины и факторы риска тимомегалии

В научном мире до сих пор обсуждается, является ли увеличение тимуса вариантом нормы для детей раннего возраста или это патология [3]. Некоторые авторы рассматривают увеличение или уменьшение вилочковой железы у детей как нормальную адаптивную реакцию на стресс (например, на инфекцию) [24]. При этом тимус взрослых при стрессе не увеличивается.

Однако в большей части работ тимомегалию рассматривают как патологию, которая сопровождается иммунодефицитом и иногда сочетается с нарушениями нервной и эндокринной систем, редкими наследственными болезнями и разнообразными врождёнными пороками развития (например, широкими отверстиями пахового канала и пупочного кольца, септальными дефектами в сердце, недоразвитием различных органов) [13][24].

Насчёт истинных причин развития тимомегалии у детей тоже ведутся дискуссии. Учитываются как эндогенные (внутренние), так и экзогенные (внешние) причины:

- эндогенные: наследственная предрасположенность по системе HLA (группе генов, кодирующих белки, которые участвуют в иммунном ответе), Hox-гены (они ответственны за правильное развитие эмбриона), Thy-гены (регулируют работу щитовидной железы);

- экзогенные: отягощённый акушерский анамнез у матери (например, острый гестоз и угроза прерывания беременности), тяжёлые инфекции у новорождённого (в течение первого месяца жизни).

В последнее время идёт речь о том, что отягощённое течение беременности матери не влияет на развитие тимомегалии у ребёнка. Это позволяет предполагать, что причина может крыться в генах или влиянии на гены, ответственные за закладку органа изначально (Hox-гены) [1].

Симптомы тимомегалии

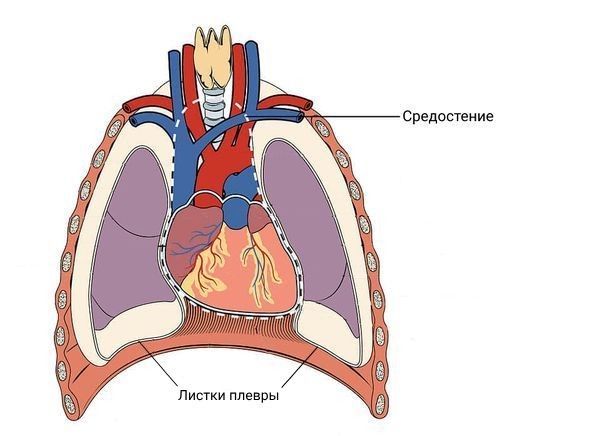

Симптоматика варьирует от полного отсутствия симптомов до ярких проявлений в виде синдрома сдавления органов средостения (сердца, пищевода, трахеи, сосудов и нервов в этой области).

Средостение

При незначительном увеличении тимуса обычно нет никаких симптомов. В таких случаях тимомегалию обычно выявляют случайно при выполнении рентгенографии органов грудной клетки по другому поводу.

Если тимус увеличен сильнее, то первые симптомы обычно включают частые инфекционные болезни (в том числе и ОРВИ более 6 раз в год), длительный необъяснимый кашель и нарушение дыхания. Трудно сказать точно, в каком возрасте появляются эти симптомы. Но учитывая, что, чем ближе к дате рождения, тем больше относительная величина органа, то речь идёт про первый год жизни ребёнка.

В целом симптомы можно разделить на две группы:

- Связанные с давлением разросшегося тимуса на органы средостения и грудной клетки — одышка, синюшность носогубного треугольника, кашель, расширение и набухание вен шеи и верхней части туловища, урежение частоты сердечных сокращений, обмороки и срыгивания [15].

- Связанные с ухудшением работы иммунной и эндокринной систем — частые затяжные осложнённые ОРВИ, выраженные поствакцинальные реакции, апатия и отсутствие сил, низкое артериальное давление, сниженный аппетит, бледная кожа, рыхлая подкожно-жировая клетчатка, ожирение и др. [13]

Часто тимомегалию сопровождает разрастание лимфоидной ткани в других органах иммунной системы — лимфатических узлах, селезёнке, миндалинах, например глоточных (аденоиды).

Также у ребёнка можно заменить стигмированность, т. е. некоторые внешние особенности: скошенный лоб, эпикант (вертикальную складку у внутреннего уголка глаза), большой или маленький рот, низкое стояние ушей, короткую шею, дополнительный палец, короткие пальцы и др.

![Эпикант [27] Эпикант [27]](/media/bolezny/timomegaliya/epikant-27_s_ipO6UkW.jpeg)

Эпикант [27]

Патогенез тимомегалии

Анатомия и функции тимуса

Тимус — это небольшой железистый орган, который находится за грудиной. Он разделён соединительнотканной перегородкой на две доли. Каждая из них также покрыта капсулой из соединительной ткани. У новорождённого ребёнка тимус уже сформирован. Закладка органа происходит на 6-й неделе внутриутробной жизни. В целом в его развитии можно выделить несколько стадий:

- Период роста — от 0 до 14–16 лет.

- Стабильный период — от 17 до 35 лет.

- Период обратного развития — в 40–45 лет наблюдается быстрая фаза, далее инволюция замедляется.

Как уже было отмечено, тимус является одним из центральных органов иммунной системы. В нём происходит образование и созревание Т-лимфоцитов, которые затем с током крови перемещаются в периферические органы и ткани.

Также тимус является важным регулятором нейроэндокринного взаимодействия: он влияет на нервную и эндокринную системы путём выработки гормонов. Например, его влияние на надпочечники (один из органов эндокринной системы) подтверждается тем, что при удалении тимуса надпочечники увеличиваются, и наоборот, при удалении коры надпочечника увеличивается вилочковая железа [17].

Механизм развития тимомегалии

Чёткого представления о том, как возникает и развивается тимомегалия, нет. В частности это связано с тем, что до конца не разобрались, какими конкретно механизмами тимус связан с эндокринной и нервной системами. Пока даже неясно, первичный это процесс (т. е. отражает дефект развития самого тимуса) или вторичный (т. е. развивается в ответ на первичную надпочечниковую недостаточность).

Известно, что при тимомегалии ослабляется Т-клеточное звено иммунитета: снижается численность Т-лимфоцитов, изменяется их состав, ослабевает активность. Согласно одной из последних версий, это происходит не из-за снижения выработки или увеличенного распада Т-лимфоцитов, а из-за того, что нарушается их перемещение из тимуса в периферические органы и ткани [25].

Также при тимомегалии снижен уровень гормонов тимуса (тимозина, тимулина, тимопоэтина). Эти гормоны стимулируют дозревание Т-лимфоцитов [17]. Их низкий уровень приводит к снижению иммунной активности, а также вероятной дисрегуляции в системе гипофиз-тимус-надпочечники.

Активность В-клеточного звена иммунной системы тоже снижается [6]. Интересно, что при нормальном или высоком уровне B-лимфоцитов снижен уровень иммуноглобулинов классов A и G, которые вырабатываются В-лимфоцитами. Иммуноглобулины класса М могут быть в норме или повышены. При этом у нейтрофилов и макрофагов повышена способность поглощать бактерии и другие патогены, но снижена способность их переваривать [4].

Описанные выше процессы приводят к несостоятельности иммунной системы, особенно в условиях повышенной нагрузки при воздействии патогенов. Исходя из этого, пациентов с увеличенным тимусом нужно рассматривать как группу риска инфекционных заболеваний.

Классификация и стадии развития тимомегалии

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) патология представлена под кодом Е32.0 Стойкая гиперплазия вилочковой железы.

По времени развития выделяют два вида тимомегалии:

- Врождённая — наблюдается у ребёнка с самого рождения. Она может быть связана с влиянием внутриутробного стресса или генов Hox и Thy.

- Приобретённая — формируется позже из-за нарушенной работы других эндокринных желёз: надпочечников (надпочечниковая недостаточность), гипоталамуса (гипоталамический синдром) и др. [26]

Степени тимомегалии. Степень выставляется по данным рентгенографии с последующим вычислением кардио-тимико-торакального индекса (КТТИ). Этот индекс означает отношение ширины кардиотимической тени (тени сердца и тимуса на снимке грудной клетки) к поперечному диаметру грудной клетки. В норме КТТИ у детей в возрасте от 1 года до 3 лет составляет 0,23–0,26. Исходя из этой нормы, выделяют три степени тимомегалии:

- I степень. Индекс равен 0,33–0,37. Относительных изменений в структуре Т-лимфоцитов нет, но снижено абсолютное содержание этих клеток, уровень активационных молекул (цитокинов) в норме. При такой степени чаще всего не возникает никаких симптомов.

- II степень. КТТИ равен 0,37–0,42. Изменения есть во всех звеньях Т-клеточного иммунитета, но выработка цитокинов не нарушена [3]. При таких изменениях дети обычно часто болеют.

- III степень. КТТИ более 0,42. Снижено абсолютное содержание всех Т-лимфоцитов (Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов), также нарушена выработка цитокинов. Такие изменения могут говорить о декомпенсации процесса и нарастании иммунодефицита, поскольку регуляторные Т-клетки играют важную роль в подавлении иммунного ответа [3][6][15].

Морфологически тимомегалия делится на два типа:

- Настоящая гиперплазия тимуса — увеличение размера и веса тимуса с сохранением его микроскопических характеристик.

- Лимфоидная гиперплазия тимуса — это гипертрофия (увеличение) лимфоидного зародышевого центра в мозговом веществе железы. При этом сама железа может быть не увеличена. Этот вариант заболевания можно выявить с помощью пункции и последующего пересмотра гистопрепарата.

Осложнения тимомегалии

При увеличенном тимусе нарушается клеточное звено иммунитета, и из-за этого увеличивается частота и длительность заболеваний, в первую очередь респираторного тракта.

В моменты стресса или при инфекционных заболеваниях у пациентов с тимомегалией чаще регистрируются симптомы вторичной надпочечниковой недостаточности: усталость, слабость, потеря веса, тошнота, рвота и понос [13].

Крайние формы тимомегалии зачастую протекают на фоне полиэндокринной недостаточности, при которой снижена функция нескольких эндокринных органов, таких как кора надпочечников, щитовидная и половые железы [1].

Есть данные, что увеличенный тимус связан с ранним инфицированием вирусом Эпштейна — Барр и цитомегаловирусом [8].

У детей с тимомегалией отмечаются определённые особенности поведения и эмоций [10]. Например, в одном исследовании отмечалось, что в возрасте от 1 до 3 месяцев у 20–30 % детей с тимомегалией, в отличие от тех, у кого её не было, наблюдалось длительное и беспокойное засыпание, переменчивое эмоциональное состояние и сниженный аппетит [10].

Также могут отмечаться нарушения психомоторного и речевого развития, например у некоторых детей страдала мелкая моторика, а кто-то начинал позже говорить [10].

Диагностика тимомегалии

Первым тимомегалию может заподозрить врач-педиатр, если ребёнок часто и подолгу болеет ОРВИ. В зависимости от симптомов иногда требуется консультация иммунолога, эндокринолога, пульмонолога, инфекциониста и онколога.

Сбор жалоб, анамнеза (истории) и осмотр

При сборе анамнеза жизни ребёнка и осмотре на тимомегалию могут указывать такие данные:

- частые и длительные инфекционные заболевания;

- наличие у его близких родственников онкологических, аутоиммунных заболеваний, ревматизма (в исследованиях было показано, что в семье ребёнка с тимомегалией они развиваются чаще) [21];

- стигмированность (скошенный лоб, эпикант, большой или маленький рот и др.);

- симптомы надпочечниковой недостаточности (усталость, апатия и др.).

Инструментальная диагностика

При подозрении на тимомегалию врач может назначить инструментальные исследования, чтобы выявить сам увеличенный тимус:

- Рентгенографию органов грудной клетки (ОГК) с последующим вычислением кардио-тимико-торакального индекса. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рентгенологическое исследование можно делать до 6 раз в год.

- УЗИ тимуса. Это безопасный и эффективный метод, у которого нет строгих противопоказаний. Это позволяет повторять исследования без вреда для пациента, что важно для оценки динамики. Кроме того, УЗИ даёт возможность увидеть не только увеличенную железу, но и уменьшенную, что невозможно при стандартном рентгене ОГК [11].

- КТ и МРТ грудной клетки. Эти методы широко применяются у взрослых при диагностике объёмных образований тимуса. У детей они используются реже из-за необходимости наркоза (при МРТ) и повышенной лучевой нагрузки (при КТ).

Лабораторная диагностика

Исследование TREC в крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). TREC — это фрагменты ДНК, которые образуются в Т-лимфоцитах при их созревании и перемещении из тимуса в кровь. TREC можно измерить количественно с помощью ПЦР. Этот показатель отражает количество Т-лимфоцитов в крови, что позволяет оценить работу тимуса. Пониженный уровень TREC будет указывать на сниженное количество Т-лимфоцитов и нарушение их созревания.

Другие исследования

Чтобы получить информацию о состоянии эндокринной системы, врач может назначить анализы на гормоны желёз внутренней секреции: соматотропный гормон (СТГ), тиреотропный (ТТГ), адренокортикотропный (АКТГ), а также кортизол.

Объём обследования определяет врач на приёме. Клинических рекомендаций, как и строгого алгоритма диагностики, по этой патологии нет. Поэтому в каждом случае подход будет индивидуальным в зависимости от жалоб и состояния ребёнка.

Дифференциальная диагностика

Некоторые болезни и состояния по проявлениям похожи на тимомегалию. Среди них:

- Образования переднего средостения — тимомы, лимфомы, герминомы, эктопии и кисты тимуса. Отличить их от тимомегалии помогает клиническая картина, данные анамнеза, осмотр лимфоузлов и при необходимости выполнение МРТ или КТ.

- Состояния с симптомами иммунодефицита, например синдромы Незелофа и Ди Джорджи. Они характеризуются уменьшенным тимусом. Отличить их помогут инструментальные методы, позволяющие оценить размер органа (рентген, УЗИ, КТ, МРТ).

Лечение тимомегалии

Ведение и лечение ребёнка с тимомегалией всегда будет индивидуальным, так как клинических рекомендаций нет, а некоторые учёные вообще считают тимомегалию вариантом нормы [11].

Этой проблемой может заниматься педиатр, иммунолог и эндокринолог.

При тимомегалии 1-й степени рекомендуется динамическое наблюдение. Если нет жалоб, ребёнок наблюдается как здоровый.

При 2–3-й степени для детей могут разрабатывать личные программы диспансеризации. В эти программы обычно входит общий анализ крови, УЗИ тимуса, рентген органов грудной клетки, чтобы оценивать динамику роста тимуса.

Для укрепления иммунитета могут использоваться некоторые препараты: вытяжка из тимуса крупного рогатого скота (Тактивин), витамины и растительные иммуномодуляторы (настойки элеутерококка, женьшеня, лимонника). Достоверных данных об эффективности этих препаратов нет, но есть отдельные исследования, в которых говорится о возможной пользе. Например, в одной работе указано, что добавление Тактивина в комплексное лечение острого обструктивного бронхита при тимомегалии может улучшить Т-лимфопоэз (процесса образования Т-лимфоцитов) [22].

В сезон повышенной заболеваемости этой категории пациентов может быть предложен профилактический курс противовирусной терапии — Интерфероном альфа-2b [20].

При операциях и серьёзных заболеваниях повышен риск надпочечниковой недостаточности, поэтому врач может назначить глюкокортикостероиды [13].

Вакцинация при тимомегалии

Вопрос о вакцинации детей с тимомегалией пока не решён. Считается, что детям с 1–2-й степенью вакцинация не противопоказана. При 3-й степени тимомегалии возможен медотвод на 6 месяцев. В работе профессора Кузьменко Л. Г. указано, что таким детям не рекомендуется делать профилактические прививки до тех пор, пока вилочковая железа не уменьшится до естественного размера [13]. При этом в Методических указаниях о профилактических прививках тимомегалия не указана как противопоказание [28].

Дополнительно детям с увеличенной вилочковой железой стоит ежегодно делать прививку от гриппа. Также рекомендуется ставить вакцину детям, которые ранее не вакцинировались от ветряной оспы и гемофильной палочки типа В.

Прогноз. Профилактика

Прогноз чаще благоприятный. У большинства детей к возрасту 3–5 лет тимус уменьшается до обычного размера [6].

Профилактика тимомегалии

Профилактика тимомегалии не разработана. Чтобы предотвратить осложнения, важно грамотное наблюдение детей с увеличенным тимусом.

Независимо от степени тимомегалии важно:

- правильное соотношение активности и отдыха;

- полноценное питание: минимальное количество быстроусвояемых углеводов, животных жиров и фастфуда, для детей первого года жизни лучшим питанием будет грудное молоко;

- умеренное закаливание и физическая активность (может быть в игровой форме);

- гигиена, в том числе посещение стоматолога;

- уменьшение количества стрессовых ситуаций в семье и детских коллективах;

- ограничение контактов с инфекционными больными.

Список литературы

Кузьменко Л. Г. Концептуальный взгляд на генез врождённой тимомегалии // Педиатрия. — 2012. — Т. 91, № 3. — С. 37–43.

Ваганов П. Д., Арион В. Я., Михеева И. Г. и др. Профилактическая и оздоровительная тактика ведения детей с синдромом тимомегалии // Педиатрия. — 2005. — № 6. — С. 111–114.

Ваганов П. Д., Никонова М. Ф., Яновская Э. Ю., Манджиева Э. Т., Донецкова А. Д. Т-клеточный иммунитет у детей с тимомегалией // Российский медицинский журнал. — 2017. — Т. 23, № 6. — C. 298–302.

Ваганов П. Д., Мартынов М. И., Михеева И. Г. Гормональные нарушения у детей с синдромом увеличения вилочковой железы и возможная их коррекция // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2000. — Т. 45, № 4. — С. 32.

Демьяненко С. В., Чистяков В. А., Водопьянов А. С., Брень А. Б. Возрастные изменения тимусзависимого звена иммунной системы // Журнал фундаментальной медицины и биологии. — 2012. — № 1. — С. 17–29.

Ровда Ю. И., Миняйлова Н. Н., Ведерникова А. В. и др. Аспекты вилочковой железы (тимуса) детского возраста (часть II) // Мать и дитя в Кузбассе. — 2021. — № 1. — С. 4–23.

Воропаева Я. В., Кузьменко Л. Г. Распространённость болезней вилочковой железы у детей в Российской Федерации // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2012. — № 2. — С. 99–103.

Азова М. М., Гигани О. Б., Гигани О. О. и др. Тимомегалия и раннее инфицирование вирусами Эпштейна — Барр и цитомегалии // Детские инфекции. — 2004. — № 4. — С. 23–24.

Григорьев К. Н. Синдром внезапной смерти у детей грудного возраста // Медицинская помощь. — 2001. — № 5. — С. 33–37.

Игнатьева О. Н. Особенности нарушений психофизического развития детей раннего возраста с тимомегалией: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.09. — М., 2007. — 24 с.

Сотникова Е. А., Коваленко М. П. Некоторые аспекты лучевой диагностики при выявлении патологии вилочковой железы у детей (обзор литературы, клинические наблюдения) // Визуализация в медицине. — 2022. — № 3. — С. 34–40.

Прилуцкая В. А. Функциональное состояние гипофизарно-тиреоидной системы у детей раннего возраста с синдромом тимомегалии. — Минск, 2001. — С. 256–260.

Кузьменко Л. Г. Тимомегалия и синдром Платтера // Лечащий врач. — 2006. — № 2. — С. 33–37.

Kameron A., Foy B. H., Sykes D. B. et al. Health Consequences of Thymus Removal in Adults // N Engl J Med. — 2023. — Vol. 389, № 5. — Р. 406–417. ссылка

Гузаревич В. Б., Осипова Е. А., Кизелевич А. И., Хлебовец Н. И. Тимомегалия у детей грудного возраста // Журнал ГрГМУ. — 2005. — № 3. — С. 227–228.

Burkhanova D. S., Tursunov F. O., Musayeva F. Thymomegaly and the state of health of children in the first year of life // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. — 2023. — Vol. 11, № 10. — P. 62–64.

Миняйлова Н. Н., Ровда Ю. И., Зинчук С. Ф. и др. Аспекты вилочковой железы (тимуса) детского возраста (часть V). Гормональные и морфологические взаимосвязи тимуса с нейроэндокринной системой, в частности с соматотропным гормоном и инсулиноподобным фактором роста // МиД. — 2022. — № 1. — С. 11–20.

Демьяненко С. В., Чистяков В. А., Водопьянов А. С., Брень А. Б. Возрастные изменения тимусзависимого звена иммунной системы // Журнал фундаментальной медицины и биологии. — 2012. — № 1. — С. 17–29.

Zou D., Luo H., Feng Y. et al. Massive thymic hyperplasia in an adult: A rare case report and literature review // Int J Surg Case Rep. — 2018. — Vol. 47. — Р. 104–108. ссылка

Ющук Н. Д., Хадарцев О. С. Использование интерферонов в профилактике и лечении респираторных вирусных инфекций у взрослых и детей // Лечащий врач. — 2018. — № 3. — С. 67.

Азова М. М., Гигани О. Б., Гигани О. О. и др. Генетические основы ассоциации между тимомегалией и семейными заболеваниями опухолевого, аутоиммунного и аллергического характера // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. — 2003. — № 5. — С. 34–40.

Ваганов П. Д., Донецкова А. Д., Никонова М. Ф. и др. Влияние терапии тактивином на Т-лимфопоэз при тимомегалии у детей раннего возраста с острым обструктивным бронхитом // Российский медицинский журнал. — 2015. — № 4. — С. 18–20.

Степанцов С. С., Затолокина М. А. Тимомегалия в раннем возрасте. Её особенности и риски. Синдром Платтера // Молодёжный инновационный вестник. — 2024. — Т. 13, Прил. 1. — С. 360–362.

Ровда Ю. И., Миняйлова Н. Н., Ведерникова А. В. и др. Эволюционные аспекты тимологии в педиатрической практике // Медицинская иммунология. — 2023. — Т. 25, № 1. — С. 59–68.

Ваганов П. Д., Донецкова А. Д., Никонова М. Ф. и др. Ослабление эмиграции Т-лимфоцитов из тимуса при тимомегалии у детей раннего возраста // Российский медицинский журнал. — 2012. — № 5. — С. 27–29.

Григорьева В. Н. Структурно-функциональные взаимосвязи иммунной и эндокринной систем у детей раннего возраста // Центральная научно-исследовательская лаборатория Смоленская государственная медицинская академия. — 2007.

Kaiser P. K., Friedman N. J., Pineda R. The Massachusetts Eye and Ear Infirmary Illustrated Manual of Ophthalmology. — 4th edition. — 2014. — 676 р.

Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок: методические указания. — М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. — 16 с.