Определение болезни. Причины заболевания

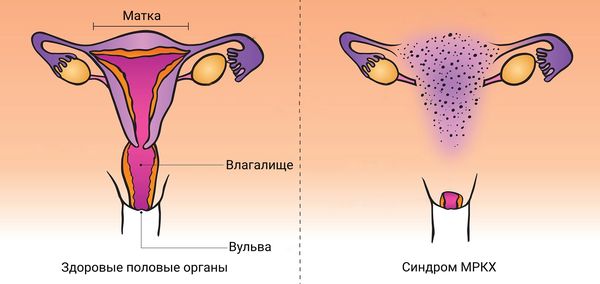

Агенезия влагалища (Vaginal agenesis) — это врождённое заболевание, при котором влагалище и матка недоразвиты или полностью отсутствуют. У женщин с таким нарушением обычно наблюдаются два основных симптома: первичная аменорея (отсутствие менструаций к 16 годам) и трудности с проникновением при половым акте. Эту патологию также называют синдромом Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера (МРКХ).

Агенезия влагалища

Несмотря на недоразвитость матки и влагалища, яичники и наружные половые органы обычно развиты нормально. У пациенток с агенезией отмечается типичный для женщины набор хромосом, поэтому развитие вторичных половых признаков (например, молочных желёз в период полового созревания) также протекает без отклонений.

В мировом масштабе синдром МРКХ встречается примерно у 1 из 4–5 тыс. новорождённых девочек [1].

Причины развития агенезии влагалища

Точная причина синдрома МРКХ остаётся неизвестной, однако он формируется на ранних этапах эмбрионального развития, поэтому к факторам риска относятся:

- генетическая предрасположенность — некоторые исследования указывают на роль наследственности, поскольку иногда МРКХ наблюдается у нескольких членов семьи в разных поколениях; в качестве возможных причин рассматривают нарушения в генах групп HOXA и WNT4 [2][14];

- окружающая среда — способствовать развитию заболевания могут вредные привычки матери, попадание в её организм тератогенных веществ (Диэтилстильбэстрола, Талидомида), радиация и т. д.;

- отсутствие или недоразвитие мюллеровых структур — по какой-то случайной причине у плода не развиваются мюллеровы протоки, что приводит к агенезии влагалища [3].

Часто такой диагноз повергает в шок пациенток и их родственников. В этом случае важно оказать девушке (особенно в позднем подростковом возрасте) всестороннюю помощь, в том числе психологическую поддержку.

Симптомы синдрома Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера

Синдром МРКХ в первую очередь затрагивает репродуктивную систему, приводя к недоразвитию или полному отсутствию влагалища и матки. Так как яичники обычно развиваются нормально, все необходимые гормоны вырабатываются в нужном количестве и стимулируют формирование вторичных половых признаков. Это означает, что женщины с синдромом МРКХ в период полового созревания часто развиты физически правильно, по женскому типу, но с характерными репродуктивными нарушениями.

К признакам синдрома, которые могут быть обнаружены самой пациенткой, относятся:

- первичная аменорея — один из наиболее явных симптомов; несмотря на наличие других признаков полового созревания (развитие молочных желёз, скачки роста), у девушек с МРКХ нет менструации;

- укорочение или отсутствие влагалища — при самообследовании, половом акте или попытках ввести тампон пациентка может обнаружить, что влагалище очень короткое или практически отсутствует, т. е. нет полости для введения тампона или пениса, однако это неспецифический симптом (часто такое случается и при других гораздо менее тяжёлых состояниях, например при ригидной девственной плеве или вагинизме);

- невозможность забеременеть — из-за отсутствия или недоразвития матки женщины с синдромом МРКХ не могут забеременеть, несмотря на активную половую жизнь;

- циклические боли внизу живота — болезненный синдром связан с затруднением отхождения менструальной крови (этот симптом возможен в том случае, когда матка развита достаточно для того, чтобы в ней могли происходить циклические изменения эндометрия) [4].

Важно отметить, что у девушек с агенезией влагалища половые губы и клитор выглядят нормально, т. е. никаких признаков аномалий в области наружных половых органов у них нет.

Многие женщины с синдромом МРКХ могут понять, что у них есть это заболевание, только в позднем подростковом возрасте (в 15–19 лет), когда у них в течение долгого времени не наступают месячные или возникают проблемы в половой жизни. При появлении любого из этих признаков необходимо обратиться к врачу для проведения комплексного обследования.

Патогенез синдрома Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера

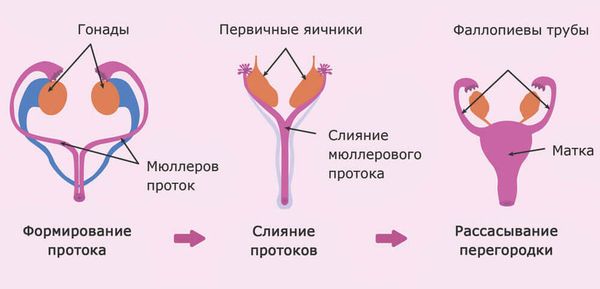

В норме во время внутриутробного развития из мюллеровых протоков (эмбриональных зачатков женских половых органов) формируются маточные трубы, матка, шейка матки и верхние две трети влагалища. В период полового созревания под влиянием женских половых гормонов появляется менструация и репродуктивная система приобретает способность к зачатию и деторождению [5].

Критическим считается период с 6-й и по 22-ю недели внутриутробной жизни плода, так как именно в это время развиваются аномалии строения мюллеровых протоков: они не могут сформироваться или срастись так, как следует в норме. В результате, у пациентки частично или полностью отсутствует матка, шейка матки и влагалище. Также бывают случаи, когда есть матка и шейка, но нет влагалища и наоборот. Это всё варианты синдрома МРКХ, так как степень и сочетание недоразвития верхних и нижних отделов репродуктивного тракта варьируются [4].

Формирование женских половых органов

В норме внутренние половые органы женщины представлены маткой, придатками матки (трубой и яичниками), шейкой матки и влагалищем, в то время как для синдрома МРКХ, кроме аномалий репродуктивной системы (влагалища и матки), характерны:

- Нормальное развитие яичников. Несмотря на аномалии матки и влагалища, яичники обычно развиваются нормально и вырабатывают женские гормоны. Нормальные яичники и наружные половые органы в сочетании с недоразвитыми внутренними половыми органами — это неразрывный тандем МРКХ.

- Отсутствие менструального цикла. Из-за недоразвитой или отсутствующей матки не происходит регулярное нарастание и отторжение внутренней оболочки матки, что проявляется отсутствием менструаций.

- Экстрагенитальные патологии. У пациенток могут обнаружить урологические аномалии (например, агенезию почек, тазовые или подковообразные почки, нарушения собирательной системы), а также аномалии скелета, затрагивающие позвоночник, рёбра и конечности, врождённые пороки сердца, нарушения развития кисти, глухоту, расщелину нёба, а также паховые или бедренные грыжи [11][12][13].

Хотя точный патогенез всё ещё остаётся предметом изучения, предположения относительно природы этого заболевания позволяют эффективнее справляться с его последствиями и лучше понимать, какого результата можно ждать от лечения.

Классификация и стадии развития синдрома Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера

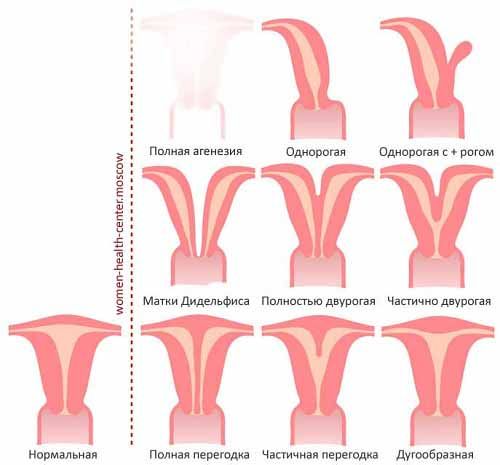

Агенезия влагалища — это один из вариантов врождённых мюллеровых аномалий, к которым также относятся однорогая, двурогая и перегородчатая матка [1].

Аномалии матки

Синдром МРКХ классифицируют прежде всего на основании анатомических вариантов:

- Тип I (изолированный) — характеризуется агенезией или недоразвитием влагалища с наличием короткого, слепо заканчивающегося мешковидного углубления на месте влагалища. Матка может отсутствовать или также быть недоразвитой. При этом яичники и маточные трубы развиты нормально и исправно выполняют свои функции. Эта форма представляет собой аномалию только мюллеровых протоков.

- Тип II (ассоциированный, или атипичный) — к аномалиям, описанным выше, могут присоединиться пороки развития других частей тела: почек (например, агенезия почек), скелета, особенно позвоночника, и слуховой системы [6].

Изолированный тип встречается в 3 раза чаще, чем атипичный [3].

У синдрома МРКХ не существует чётко определённых «стадий», как у других заболеваний, которые прогрессируют со временем. Для общего понимания степени тяжести патологии и вовлечённости внутренних органов пользуются классификацией, указанной выше: II тип протекает тяжелее из-за сопутствующих аномалий, т. е. больше влияет на качество жизни.

Такая классификация помогает выбрать тактику лечения с учётом потребностей конкретной пациентки. В частности, различать I и II тип очень важно из-за возможности развития сопутствующих пороков развития при II типе, что может потребовать дополнительных медицинских вмешательств и ухода.

Осложнения синдрома Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера

Синдром МРКХ — это заболевание, которое в первую очередь влияет на репродуктивную систему. Но иногда оно способно приводить к проблемам с другими органами и системами.

К основным осложнениям относятся:

- Бесплодие — женщины с синдромом МРКХ не способны выносить беременность, однако на помощь могут прийти вспомогательные репродуктивные технологии, например суррогатное материнство с использованием яйцеклеток пациентки.

- Сексуальная дисфункция — недоразвитое или отсутствующее влагалище затрудняет или делает половой акт невозможным. Это может оказать как физическое, так и психологическое воздействие на женщину, а также ухудшить её отношения с партнёром. Основные трудности возникают именно с проникающим вагинальным сексом, при этом пациентка не теряет способность испытывать оргазм (например, при стимулировании клитора).

- Сопутствующие аномалии при синдроме МРКХ II типа:

- аномалии почек, в том числе отсутствие одной почки; симптомы могут быть не выражены, но со временем это состояние может отрицательно повлиять на работу органа и привести к прогрессирующей хронической болезни почек;

- аномалии опорно-двигательного аппарата — патологии развития позвоночника или других костей могут привести к болям, нарушениям осанки или другим ортопедическим осложнениям;

- тугоухость — у некоторых пациенток может снизиться слух, что вынудит использовать слуховые аппараты, такая тугоухость связана с аномалией развития костей — заращением наружного слухового прохода и фиксацией слуховых косточек.

- Дистресс — многие девушки, страдающие этим заболеванием, борются с чувством социальной изоляции, депрессией и тревогой. Акцент общества на менструальном цикле и материнстве может усугубить эти ощущения: пациентка начинает чувствовать себя неполноценной, испытывает неприязнь, жалость и даже ненависть по отношению к себе, что усиливает её отчуждённость от общества, хотя на самом деле её жизнь может не так сильно отличаться от жизни остальных женщин [6].

Распознавание и устранение этих осложнений имеет решающее значение для целостного лечения. Помимо медицинского вмешательства, очень важна эмоциональная поддержка близких и психологическая помощь со стороны специалиста.

Диагностика синдрома Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера

Если у женщины есть подозрение на синдром МРКХ, необходимо проконсультироваться с гинекологом, прошедшим углублённое обучение по эндокринологии в акушерстве и гинекологии. В целом, адекватную консультацию по первичной аменорее и нарушению полового развития могут дать и гинеколог, и эндокринолог с соответствующим опытом.

Ключевые детали анамнеза (истории болезни), которые могут заинтересовать врача:

- возраст начала полового созревания и любые связанные с этим вторичные половые признаки, такие как развитие молочных желёз, рост лобковых волос и пр. (эта информация важна для дифференциации агенезии влагалища с первичной аменореей, возникшей по другой причине, и нарушением полового развития);

- отсутствие менструаций к 16 годам;

- трудности при попытках совершения полового акта;

- наличие у родственниц аномалий репродуктивной системы или синдрома МРКХ [3][6].

Гинеколог обычно проводит физикальное исследование органов малого таза, обращая особое внимание:

- на длину и проходимость влагалища;

- наличие или отсутствие шейки и тела матки;

- состояние наружных половых органов, которые обычно выглядят нормально [3][6].

Инструментальные и лабораторные исследования включают:

- УЗИ органов малого таза и брюшной полости — основной диагностический метод, который помогает увидеть анатомию репродуктивной системы, определяя наличие или отсутствие матки и состояние яичников;

- МРТ — предлагает более детальный обзор структур малого таза, метод особенно полезен в тех случаях, когда результаты УЗИ неубедительны;

- анализы крови — позволяют оценить уровень гормонов и убедиться в том, что яичники работают нормально;

- кариотипирование — метод диагностики хромосомных нарушений [3].

УЗИ

Дифференциальная диагностика

Прежде чем диагностировать у пациентки синдром МРКХ, важно убедиться, что у неё нет другой патологии со схожими симптомами. К таким болезням относятся:

- синдром нечувствительности к андрогенам — в этом случае у пациентки обнаруживают мужской кариотип (46 нормальных хромосом, в том числе X- и Y-хромосома), устойчивый к мужским половым гормонам, из-за чего организм развивается по женскому типу; этот синдром также сопровождается отсутствием менструаций и аномалиями репродуктивной функции;

- дисгенезия гонад — для этого состояния характерно недоразвитие или отсутствие яичников, что также приводит к отсутствию менструаций и другим репродуктивным нарушениям;

- поперечная перегородка влагалища — врождённое препятствие во влагалище, вызывающее его закупорку, из-за чего влагалище не опорожняется от менструальной крови;

- атрезия девственной плевы — нарушение, при котором в девственной плеве нет отверстий, что приводит к аменорее и возможному накоплению менструальной крови во влагалище [3].

Поперечная перегородка влагалища и атрезия девственной плевы

Если у девушки к 16 годам не начались менструации, важно срочно обратиться к врачу и выявить истинную причину первичной аменореи, так как некоторые патологии, в отличие от МРКХ, могут представлять угрозу для здоровья в целом. Сочетание клинического обследования и методов визуализации обеспечивает постановку точного диагноза, определяя соответствующую тактику лечения.

Лечение синдрома Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера

Лечение синдрома МРКХ требует мультидисциплинарного подхода, учитывающего потребности и желания конкретной женщины, поэтому тактику лечения подбирают индивидуально. Основная цель — обеспечить хорошее качество жизни, которое включает в себя как физическое, так и эмоциональное благополучие женщины.

Удлинение влагалища

Существует два метода: нехирургический (дилатация) и хирургический (вагинопластика).

Дилатация является первым этапом лечения и предполагает либо регулярное использование специальных силиконовых расширителей (метод Франка), либо половой акт (метод д’Альбертона), которые постепенно растягивают ткани влагалища.

При использовании метода Франка пациентку обучают вводить и правильно давить на стенки влагалища с помощью постепенно увеличивающихся расширителей. Это помогает сформировать влагалище или увеличить его длину, облегчая половой акт. Метод д’Альбертона работает по тому же принципу, но вместо расширителей используют проникающий половой акт. Важно отметить, что для достижения эффекта интимная близость должна быть регулярной [3].

В некоторых случаях дилатация может вызывать дискомфорт, боль, незначительное кровотечение и эмоциональный дистресс. Целесообразность её проведения оценивают индивидуально в зависимости от степени недоразвития влагалища.

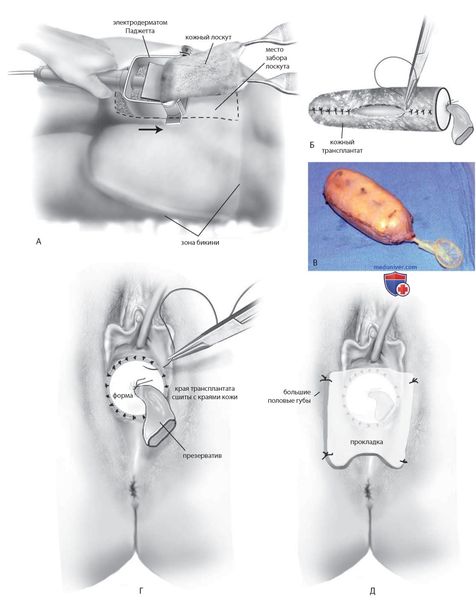

При вагинопластике пациентке создают новое влагалище (неовагину) с помощью трансплантатов из кожи, кишечника или других тканей. Эта операция предлагает более надёжное решение для женщин, которые не смогли достичь желаемых результатов с помощью дилатации. В целом, неовагину создают, чтобы женщина могла заниматься проникающим вагинальным сексом.

Этап вагинопластики: кожный лоскут берут с ягодицы, оборачивают ею форму, соответствующую размеру неовагине, а позже фиксируют поддерживающую прокладку

Существует несколько хирургических методик (по McIndoe, Vecchietti, Давыдову и др.). Выбор зависит от конкретных особенностей анатомии и опыта хирурга. К возможным осложнениям относятся стандартные хирургические риски, например кровотечение или травму соседних органов, а также отторжение трансплантата, образование рубцов и присоединение инфекции [7].

Одним из инновационных методов лечения МРКХ является трансплантация матки. Этот подход носит экспериментальный характер, но уже были получены обнадёживающие положительные результаты, которые мотивируют врачей развивать этот метод лечения [9][10].

Консервативная терапия

Чтобы поддерживать вторичные половые признаки или нормальное состояние костей, некоторым пациенткам могут назначить гормональные препараты для повышения уровня эстрогена. Гормоны также могут потребоваться в тех более редких случаях, когда яичники отсутствуют или недоразвиты.

Нежелательные явления, связанные с приёмом эстрогенов, включают в себя риск образования тромбов и болезненность молочных желёз, но эти осложнения поправимы [3]. Врач предупреждает пациентку о возможных побочных эффектах и корректирует рекомендации в зависимости от выявленных противопоказаний.

Большую роль играет психологическое консультирование, направленное на преодоление эмоционального эффекта, оказываемого заболеванием. Оно включает в себя эмоциональную поддержку, стратегии преодоления трудностей, обсуждение проблем в отношениях или вариантов рождения ребёнка [3][8].

Реабилитация

После хирургического вмешательства, особенно после вагинопластики, врачи рекомендуют делать упражнения для тазового дна и специальный массаж, чтобы вновь сформированное влагалище оставалось открытым и функциональным. Это также помогает преодолеть послеоперационную боль.

Первые 1–2 недели пациентке тяжело вести обычный образ жизни, в том числе из-за болезненного синдрома. Чтобы уменьшить боль и отёки, рекомендуют прикладывать лёд и принимать безрецептурные обезболивающие. Через 4–6 недель возможно частичное возвращение к привычной активности, включая прогулки и лёгкие упражнения. При этом следует избегать любых действий, создающих нагрузку на область послеоперационной раны.

Заживление тканей и мышц обычно завершается через 6 недель. В течение последующих нескольких месяцев возможно наличие остаточных явлений (боль, отёк), однако допускается постепенное возвращение всех привычных активностей.

Для решения проблем, связанных с интимной жизнью и отношениями с партнёром, следует обратиться к квалифицированному сексологу. Он помогает пациенткам принять диагноз, справиться с перепадами настроения, повысить самооценку и снизить обеспокоенность по поводу бесплодия, суррогатного материнства, половой принадлежности и проникающего секса.

После основного курса лечения пациенткам необходимо регулярно посещать гинеколога и других специалистов, чтобы они могли контролировать прогресс и своевременно реагировать на возникновение новых проблем.

Прогноз. Профилактика

Синдром Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера в первую очередь влияет на репродуктивную анатомию, но не влияет на общее состояние здоровья или продолжительность жизни женщины. При соответствующем медицинском вмешательстве и поддержке возможно достичь функционального состояния влагалища, достаточного для полового акта.

Хотя из-за недоразвития матки пациентка не может выносить ребёнка, яичники обычно продолжают работать, поэтому у женщины остаётся шанс иметь биологических детей с помощью суррогатного материнства. Важным моментом остаётся психологическая поддержка [3][7][8].

Профилактика агенезии влагалища

Пока учёные не изобрели способ, как предотвратить синдром МРКХ, поскольку это врождённое состояние. Его точная причина остаётся неясной, хотя считается, что он возникает из-за сочетания генетических факторов и факторов окружающей среды во время развития плода. В связи с этим можно предположить, что риск развития агенезии можно снизить при тщательном планировании беременности, а также соблюдая общие рекомендации:

- пройти прегравидарное консультирование (медицинский осмотр, проводимый до беременности, который помогает женщине удостовериться в том, что она здорова);

- избегать попадания в организм известных тератогенов (алкоголя и табачного дыма, включая пассивное курение);

- принимать любые лекарственные препараты только по назначению акушера-гинеколога.

Чтобы предотвратить развитие сопутствующих эмоциональных расстройств, следует:

- сразу обратиться к психологу после постановки диагноза;

- участвовать в группах поддержки (общение с людьми с таким же заболеванием помогает легче свыкнуться со своим диагнозом, а также даёт возможность получить практические советы);

- вместе с родственниками и партнёром более подробно изучить природу этой патологии, чтобы уменьшить стигматизацию и неправильные представления [8].

Несмотря на то, что синдром МРКХ создаёт разные трудности, особенно в отношении репродуктивного и сексуального здоровья, при правильном вмешательстве и поддержке пациентки могут вести полноценную и насыщенную жизнь.

Список литературы

Herlin M., Bjørn A. M., Rasmussen M., Trolle B., Petersen M. B. Prevalence and patient characteristics of Mayer — Rokitansky — Küster — Hauser syndrome: a nationwide registry-based study // Hum Reprod. — 2016. — № 10. — Р. 2384–2390. ссылка

Williams L. S., Demir E. D., Shen Y., Lossie A. C., Chorich L. P. et al. Genetic analysis of Mayer — Rokitansky — Kuster — Hauser syndrome in a large cohort of families // Fertil Steril. — 2017. — № 1. — Р. 145–151.ссылка

Herlin M. K., Petersen M. B., Brännström M. Mayer — Rokitansky — Küster — Hauser (MRKH) syndrome: a comprehensive update // Orphanet J Rare Dis. — 2020. — № 1. — Р. 214.ссылка

Kapczuk K., Kędzia W. Primary Amenorrhea Due to Anatomical Abnormalities of the Reproductive Tract: Molecular Insight // Int J Mol Sci. — 2021. — № 21. — Р. 11495.ссылка

Cunha G. R., Robboy S. J., Kurita T., Isaacson D. et al. Development of the human female reproductive tract // Differentiation. — 2018. — Vol. 103. — Р. 46–65.ссылка

Oppelt P., Renner S. P., Kellermann A., Brucker S., Hauser G. A. et al. Clinical aspects of Mayer — Rokitansky — Kuester — Hauser syndrome: recommendations for clinical diagnosis and staging // Hum Reprod. — 2006. — № 3. — Р. 792–797.ссылка

Laufer M. R. Congenital absence of the vagina: in search of the perfect solution. When, and by what technique, should a vagina be created? // Curr Opin Obstet Gynecol. — 2002. — № 5. — Р. 441–444.ссылка

Weijenborg P. T., ter Kuile M. M. The effect of a group programme on women with the Mayer — Rokitansky — Küster — Hauser syndrome // BJOG. — 2000. — № 3. — Р. 365–368. ссылка

Georgopapadakos N., Manoli A., Passia G., Skandalakis P. N., Filippou D. Uterus Transplantation as a Therapy Method in Mayer — Rokitansky — Küster — Hauser Syndrome // Cureus. — 2019. — № 12. — Р. E6333.ссылка

Jones B. P., Vali S., Saso S. et al. Living donor uterus transplant in the UK: A case report // BJOG. — 2024. — № 3. — Р. 372–377.ссылка

Griffin J. E., Edwards C., Madden J. D., Harrod M. J., Wilson J. D. Congenital absence of the vagina. The Mayer — Rokitansky — Kuster — Hauser syndrome // Ann Intern Med. — 1976. — № 2. — Р. 224–236.ссылка

Chawla S., Bery K., Indra K. J. Abnormalities of urinary tract and skeleton associated with congenital absence of vagina // Br Med J. — 1966. — Vol. 1. — Р. 1398–1400.ссылка

Fore S. R., Hammond C. B., Parker R. T., Anderson E. E. Urologic and genital anomalies in patients with congenital absence of the vagina // Obstet Gynecol. — 1975. — № 4. — Р. 410–416.ссылка

Londra L., Chuong F. S., Kolp L. Mayer — Rokitansky — Kuster — Hauser syndrome: a review // Int J Womens Health. — 2015. — № 7. — Р. 865–870.ссылка