Определение болезни. Причины заболевания

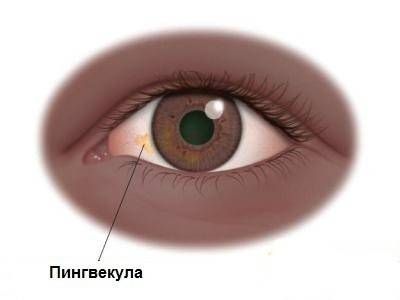

Пингвекула (Pinguecula; от лат. pinguis — жир) — это небольшое эластичное доброкачественное образование бело-жёлтого цвета, которое формируется на слизистой оболочке глазного яблока (конъюнктиве) и содержит жировые включения [2][3]. Пингвекулу также могут называть жировиком.

Пингвекула

Хотя это образование не представляет угрозы для зрения, оно может беспокоить пациентов из-за своего расположения и вызывать косметический дискомфорт. Иногда пингвекула также сопровождается сухостью, ощущением песка в глазах и слезотечением, что указывает на развитие сопутствующего синдрома сухого глаза. В таком случае используют слезозаменители и увлажняющие гели, которые помогают справиться с симптомами. Единственный метод лечения самой пингвекулы — операция.

Среди людей до 20 лет пингвекулу наблюдают примерно в 10 % случаев, но частота формирования этого образования увеличивается с возрастом, как это происходит с морщинами и пигментными пятнами. Среди лиц в возрасте от 51 до 60 лет пингвекула встречается достаточно часто, в большей степени у жителей солнечных регионов с высоким уровнем ультрафиолета [4]. У мужчин она встречается чаще, чем у женщин [3].

Причины формирования пингвекулы

Обычно пингвекула возникает сразу на двух глазах у внутреннего края роговицы, т. е. со стороны носа. Риск её появления повышается при длительном воздействии раздражающих факторов на слизистую глаз. Это могут быть ультрафиолетовые лучи, ветер, дым или пыль. Таким образом, в группу риска входят люди, которые долго работают на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. Кроме них, повышенному риску подвержены пациенты с уже развитым синдромом сухого глаза.

Ряд источников указывает, что появлению пингвекул может способствовать курение и наличие сахарного диабета, однако недавнее исследование такой связи не обнаружило [1][6][11].

Симптомы пингвекулы

Пациенты узнают о пингвекуле, когда замечают во внутреннем углу слизистой оболочки глаза желтоватое округлое образование, что вызывает беспокойство и неудовлетворённость внешним видом глаз. Такие жалобы принято называть косметическими. Других симптомов обычно нет, острота зрения не меняется.

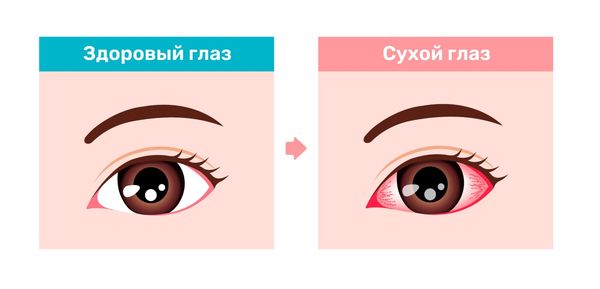

Так как образование пингвекул связано с длительным повреждающим воздействием ультрафиолетовых лучей, может развиться синдром сухого глаза. Для него характерно:

- ощущение песка или инородного тела в глазах при моргании;

- сухость;

- слезотечение;

- жжение;

- зуд;

- светочувствительность.

В некоторых случаях сначала развивается синдром сухого глаза, а пингвекула формируется как его осложнение [1][9].

Синдром сухого глаза

Патогенез пингвекулы

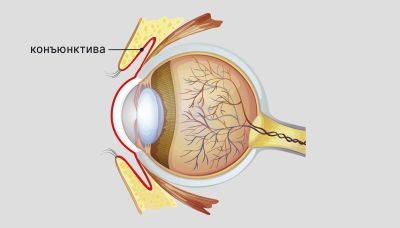

Внешняя поверхность глазного яблока и внутренняя поверхность века покрыты конъюнктивой. Она представляет собой прозрачную эластичную слизистую оболочку, которая слабо прикреплена к нижележащим структурам глазного яблока и легко смещается относительно них.

Конъюнктива

Конъюнктива состоит из трёх слоёв: эпителиального слоя, непосредственно пластинки конъюнктивы и подслизистой (субконъюнктивальной) клетчатки [10]. Эпителиальный слой над пингвекулой может быть нормальным, утолщённым или истончённым.

Под длительным воздействием ультрафиолета, пыли, ветра, жаркой погоды, а также при хроническом синдроме сухого глаза или постоянном трении контактных линз конъюнктива начинает разрушаться. Дальнейшее воздействие солнца на пластинку деформирует коллаген, который в ней содержится. Он становится более мягким и теряет прежнюю эластичность — развивается эластозис [1][3][5]. Именно этот процесс скопления изменённого коллагена обуславливает формирование пингвекулы.

Классификация и стадии развития пингвекулы

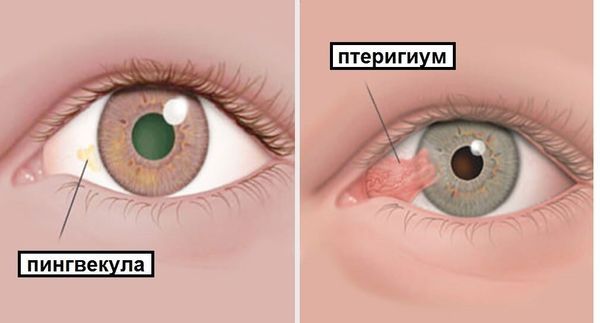

Пингвекула — это дистрофическое заболевание конъюнктивы, для которого характерно снижение прозрачности слизистой оболочки. К таким болезням также относится крыловидная плева (птеригиум). Однако пингвекула, в отличие от птеригиума, не нарастает на роговицу, не содержит собственные сосуды и не ухудшает зрение.

Пингвекула и птеригиум

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) пингвекула входит в группу болезней «Н11.1 Конъюнктивальные перерождения и отложения» [4].

Клинически можно выделить следующие степени пингвекулы:

- степень P(0) — пингвекулы нет;

- степень Р(1) — пингвекула выражена слабо или умеренно, т. е. наблюдается плоское или слегка возвышенное над конъюнктивой желтоватое образование;

- степень P(2) — объёмная пингвекула с отчётливым возвышением и выраженным образованием кровеносных сосудов [5].

Относительно наличия воспаления пингвекула может быть:

- неосложнённой — сосуды не расширены, симптомов нет;

- осложнённая — наблюдаются признаки воспаления (пингвекулита), что сопровождается покраснением образования, отёком, болью и дискомфортом.

Осложнения пингвекулы

Иногда участок пингвекулы воспаляется, после чего начинает выделяться гистамин, серотонин, брадикинин и простагландины, из-за чего появляется покраснение, отёк и дискомфорт. Это состояние называется пинвекулитом и требует противовоспалительной терапии.

Из-за того, что пингвекула мешает нормальному натяжению слёзной плёнки, она вызывает развитие синдрома сухого глаза. Тогда пациенты начинают испытывать зуд, дискомфорт и ощущение инородного тела в глазу.

У пациентов с длительным пингвекулитом и наличием синдрома сухого глаза повышается риск возникновения птеригиума, однако прямая связь между этими двумя состояниями не установлена [3].

Если человек носит контактные линзы, пингвекула начинает доставлять сильный дискомфорт. В таком случае стоит задуматься о хирургическом лечении.

Диагностика пингвекулы

При сборе анамнеза (истории болезни) врач уточняет, когда появилось образование, менялось ли оно со временем и какими симптомами сопровождалось. Его также интересует, есть ли у пациента вредные привычки (например, курение), как много времени он проводит под открытым солнцем и бывали ли в семье случаи хронических заболеваний (особенно сахарного диабета).

Инструментальная диагностика

Обязательным методом диагностики является биомикроскопия — осмотр передней поверхности глаза за щелевой лампой. С помощью увеличения глазных структур врач может увидеть бело-жёлтое образование конъюнктивы, а также уточнить, насколько развита сосудистая сеть, которая его питает.

Биомикроскопия

В редких случаях, когда необходимо определить глубину поражения, могут назначить ОКТ (оптическую когерентную томографию) переднего отрезка.

Если внешний вид пингвекулы вызывает сомнения, в том числе когда врач подозревает злокачественную опухоль, делают биопсию с дальнейшим гистологическим исследованием клеточного состава образования. Но это происходит крайне редко.

Чтобы назначить полноценное лечение, врач исключает или подтверждает наличие синдрома сухого глаза, при котором снижается слезопродукция и время разрыва слёзной плёнки.

Дифференциальная диагностика

Для постановки верного диагноза необходимо исключить другие болезни, похожие на пингвекулу. К ним относятся:

- Дермоид и дермолипома конъюнктивы — доброкачественные врождённые образования, к которым подходят расширенные сосуды. Иногда они прорастают в роговицу. Дермолипома содержит большое количество жировой ткани, при этом на её поверхности могут расти волосы, что не характерно для пингвекулы. Дермоид и дермолипома требуют хирургического лечения.

- Птеригиум — складка конъюнктивы треугольной формы, вершина которой обращена в сторону роговицы. У птеригиума есть собственные сосуды, также для него характерен постепенный рост. Когда он дорастает до зоны зрачка (оптической зоны), зрение начинает ухудшаться.

- Инородное тело конъюнктивы — состояние, при котором в конъюнктиву попадает посторонний предмет. Оно сопровождается дискомфортом и слезотечением. Зачастую пациент сам может его обнаружить, когда смотрит на себя в зеркало. Инородное тело должен удалять только офтальмолог.

- Невус конъюнктивы — доброкачественное опухолевидное образование, которое появляется в детском и подростковом возрасте. Цвет невуса делает его похожим на пингвекулу, однако в период полового созревания он может измениться. Для невуса также характерна гладкая или слегка шероховатая поверхность, хорошо развитая сосудистая сеть и чёткие границы [9].

- Опухоль конъюнктивы (например, плоскоклеточная карцинома) — злокачественное образование, которое может прорастать в роговицу. Обычно у такой опухоли нет чётких границ, но есть питающие сосуды и элементы воспаления. Диагноз подтверждают по результатам гистологического исследования. При злокачественном образовании обычно проводят операцию, иногда её совмещают с местной химио- и лучевой терапией [5][7].

Лечение пингвекулы

Так как образование пингвекулы обусловлено структурными изменениями конъюнктивы, её появление необратимо, т. е. самостоятельно болезнь не пройдёт. Использование слезозаменителей и устранение факторов риска могут лишь замедлить процесс её формирования, но уже изменённые ткани останутся в этом патологическом состоянии. Устранить их можно только хирургически.

При пингвекулите могут назначить короткий курс местных противовоспалительных капель (стероидных или нестероидных). Также облегчить симптомы можно с помощью прохладных компрессов.

Хирургическое лечение

По специальным показаниям (при выраженном косметическом дефекте, хроническом воспалении пигнвекулы или дискомфорте во время ношения контактных линз) пингвекулу удаляют с помощью особых микроинструментов или лазера под местной анестезией в виде капель. Это безопасные процедуры, которые проводят амбулаторно без специальной подготовки со стороны пациента. Однако существуют индивидуальные противопоказания, например возможная аллергическая реакция на анестезирующие капли.

В случае хирургического удаления врач делает небольшой разрез со стороны роговицы, через него разделяет конъюнктиву на эпителиальный и субэпителильный слои и удаляет ткани пингвекулы. При удалении пингвекулы с помощью лазера хирург настраивает аппарат на оптимальную длину волны и воздействует на ткани пингвекулы, благодаря чему жидкость из изменённых тканей выпаривается и они исчезают.

В обоих случаях удаление проводится в поверхностных слоях без проникновения во внутренние структуры глаза, поэтому значимых различий во внешнем виде конъюнктивы после этих манипуляций нет, однако использование лазера может быть менее травматичным.

После операции на глаз накладывают давящую повязку, которую нельзя снимать в течение 3 часов. Остаток дня и следующие сутки пациенту рекомендуют носить солнцезащитные очки. В течение недели он должен использовать антибактериальные, противовоспалительные и увлажняющие капли, не тереть глаза и избегать контакта с водой. Других ограничений нет [5].

После удаления пингвекула может появиться снова. Чтобы предотвратить рецидив, необходимо избегать повреждающих факторов (защищать глаза от ультрафиолетовых лучей, жары и ветра) и постоянно использовать слезозаменители при наличии сопутствующего синдрома сухого глаза.

В некоторых случаях в месте удалённой пингвекулы может возникнуть гиперпигментация.

Прогноз. Профилактика

Пингвекула — это доброкачественное образование, которое может медленно расти с течением времени. Обычно оно не вызывает серьёзных симптомов и не влияет на зрение. Зачастую пингвекула даже не требует медицинского вмешательства, поэтому её прогноз благоприятный. Однако при появлении подозрительного образования на глазу всё равно следует обратиться к врачу, чтобы не допустить развитие воспаления и синдрома сухого глаза, которые в последствии могут привести к формированию птеригиума.

Профилактика пингвекулы

В первую очередь важно защищать глаза от воздействия ультрафиолетовых лучей: использовать солнцезащитные или корректирующие очки с защитой от УФ-излучения, специальные контактные линзы, головные уборы с широкими полями или козырьком. Это снижает вероятность возникновения пингвекулы [5].

Люди, которые носят мягкие контактные линзы для улучшения зрения, должны раз в год проходить осмотр у офтальмолога. Врач осматривает глаза в линзах, чтобы оценить их посадку и подвижность, и без них (особенно он уделяет внимание состоянию конъюнктивы в области края линзы). Если на слизистой есть повреждение или у пациента наблюдаются признаки синдрома сухого глаза, ему подбирают другую модель линз.

Список литературы

Al-Hashim S. Pinguecula // EyeWiki. — 2024.

Сидоренко Е. И. Офтальмология: учебник. — 3-е издание, переработанное и дополненное. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — С. 178.

Паштаев Н. П., Корсакова Н. В., Андреев А. Н., Арсютов Д. Г. Офтальмология. Русско-английский учебник. — Чебоксары: Издательство Чувашского университета, 2020. — 400 с.

Аветисов С. Э. Офтальмология. Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — С. 333–334.

Somnath А., Tripathy К. Pinguecula // StatPearls. — 2023.ссылка

Mimura T., Obata H., Usui T., Mori M. et al. Pinguecula and diabetes mellitus // Cornea. — 2012. — № 3. — Р. 264–268.ссылка

Rivera J. Conjunctival Epithelium Neoplasms // EyeWiki. — 2023.

Копаева В. Г. Глазные болезни: учебник. — М.: Офтальмология, 2018. — 560 с.

Сковородникова И. В. Тактика ведения пациентов с дистрофическими изменениями конъюнктивы // Современные технологии в офтальмологии. — 2018. — № 3. — С. 224–226.

Паштаев Н. П., Андреев А. Н. Клиническая анатомия и физиология органа зрения. — М., 2018. — С. 229–242.

Jammal H. M., Abu-Ameerh M., Hiasat J. G., Issa S., Al Bdour M. The Relationship between Pinguecula and Diabetes Mellitus: A Comparative Cross-Sectional Study // J Ophthalmol. — 2023.ссылка