Определение болезни. Причины заболевания

Гамартома молочной железы (Breast hamartoma) — это редкое доброкачественное образование, которое возникает в результате избыточного роста тканей молочной железы: железистой, жировой и фиброзной. Они хаотично располагаются внутри псевдокапсулы — зоны уплотнения, которая не является самостоятельной структурой, а формируется вторично из сдавленных нормальных тканей, воспалительных клеток, фиброза и иногда сосудов.

![Гамартома молочной железы [16] Гамартома молочной железы [16]](/media/bolezny/gamartoma-molochnoj-zhelezy/gamartoma-molochnoy-zhelezy-16_s.jpeg?dummy=1758179807897)

Гамартома молочной железы [16]

Впервые термин «гамартома» использовал американский хирург М. Г. Арригони в 1971 году. Он происходит от греческого слова «hamartia» («ошибка», «изъян») и суффикса «-oma», который используют для обозначения опухоли. Однако в различных источниках гамартому молочной железы также могут называть аденолипомой, фиброаденолипомой или липофиброаденомой [6].

По данным мировой литературы, на долю гамартомы приходится до 4,8 % от всех доброкачественных патологий молочной железы [5][6][7][14]. Образование обычно наблюдается у женщин в пременопаузальном возрасте. Чаще всего он наступает после 45 лет и длится до наступления менопаузы [5]. Однако в некоторых случаях гамартому диагностируют и в других группах: по различным данным, возрастной диапазон пациентов варьируется от 16 до 72 лет [1][10][15].

К сожалению, статистических данных о частоте встречаемости гамартомы молочной железы в России нет.

Причины формирования гамартомы молочной железы

Причины развития гамартомы до конца не ясны, однако предполагается, что она может возникать в из-за дисгенезии — неправильного развития тканей органа [6]. Дисгенезию может вызвать мутация в гене PTEN, которая также влечёт за собой возникновение синдрома Коудена. Этот синдром сопровождается развитием множественных гамартом, которые с большой долей вероятности могут трансформироваться в доброкачественные и злокачественные опухоли щитовидной и молочной желёз, почек и эндометрия [2]. Таким образом, наличие генетических синдромов может считаться риском развития гамартомы молочной железы.

Теоретически гормональные изменения также могут быть фактором риска образования гамартомы, но достоверных исследований на эту тему нет.

Симптомы гамартомы молочной железы

Чаще всего гамартома не вызывает никаких симптомов [13]. Это связано с тем, что строение этого образования максимально приближено к нормальным тканям молочной железы, что делает его «незаметным» при клиническом осмотре, даже при пальпации (прощупывании) груди.

Гамартома растёт медленно, обычно её размеры достигают 5–6 см, но иногда встречаются и гигантские гамартомы, поэтому можно предположить, что предела роста у образований молочной железы нет. По мере увеличения гамартомы пациентка может нащупать в груди мягкоэластичное подвижное образование [7].

Гамартома больших размеров может вызывать дискомфорт, болезненные ощущения и значительную деформацию молочной железы, из-за чего появляется заметная разница в размерах правой и левой груди [14].

Асимметрия груди

Патогенез гамартомы молочной железы

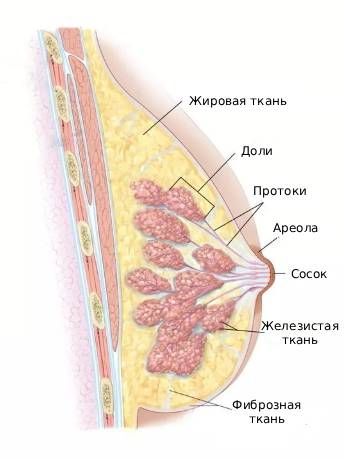

Точных сведений о механизме развития гамартомы нет, однако известно, что в ней присутствуют те же ткани, что и в самой молочной железе:

- фиброзная;

- жировая;

- железистая.

Анатомия молочной железы

Считается, что определённые причины влекут за собой избыточное и неправильное (хаотичное) разрастание этих тканей, т. е. дисгенезию. К таким причинам относят генетическую мутацию в гене PTEN [2].

Некоторые исследования также указывают на то, что дисгенезия может быть вызвана увеличением уровня эстрогена и прогестерона. К такому выводу пришли учёные, которые обнаружили на поверхности гамартомы рецепторы этих гормонов [7].

Чаще всего гамартомы формируются в наружных отделах молочной железы, где сконцентрировано большее количество железистой ткани, хотя все 3 типа тканей разрастаются в примерно одинаковом соотношении [7].

Классификация и стадии развития гамартомы молочной железы

В прошлом предпринимались попытки классифицировать гамартомы молочной железы по их тканевому строению. Например, американский врач Л. И. Макгвайр выделила фиброзные, жировые и фиброзно-жировые гамартомы. М. У. Джонс, изучавший ткани редких опухолей, разделил гамартому на 4 типа:

- аденолипому;

- фиброаденомоподобную гамартому;

- фиброаденому с фиброзной стромой, т. е. с большим количеством плотной соединительной ткани;

- инкапсулированные фиброзно-кистозные изменения [7].

Однако эти классификации не имеют клинического значения и не распространены в медицинском сообществе.

В последней версии классификации опухолей молочной железы, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), гамартома была включена в одну главу вместе с фиброаденомой и филлоидными опухолями (доброкачественными образованиями, которые развиваются из соединительной и железистой ткани), так как они похожи по составу [17].

Осложнения гамартомы молочной железы

В отдалённой перспективе наличие гамартомы никак не влияет на качество жизни пациентки и не вредит её здоровью, но, как было сказано выше, при большом размере может деформировать грудь, что приносит физический и психологический дискомфорт [11].

Гамартома молочной железы является доброкачественным заболеванием с низким риском озлакочествления. Вероятность того, что в железистом компоненте гамартомы начнут развиваться злокачественные изменения, составляет примерно 0,1 %. Однако в научной литературе упоминаются единичные случаи развития рака молочной железы в прилежащих к гамартоме тканях [12].

Диагностика гамартомы молочной железы

Если пациентка нащупывает у себя в груди образование или уплотнение, ощущает в этой области боль, замечает, что молочная железа увеличилась или изменилась её форма, женщине необходимо обратиться к маммологу.

Врач уточняет, как давно появились соответствующие жалобы, менялся ли характер симптомов (особенно, если пациентка обратилась в больницу не сразу), есть ли болезненные ощущения в молочной железе. В ходе беседы он также обязательно уточняет:

- нет ли у ближайших родственников диагностированных злокачественных заболеваний, особенно рака груди или яичников;

- есть ли у пациентки гинекологические заболевания (если да, то какие);

- принимает ли она гормональные препараты, в частности комбинированные оральные контрацептивы (КОК) или менопаузальную заместительную терапию.

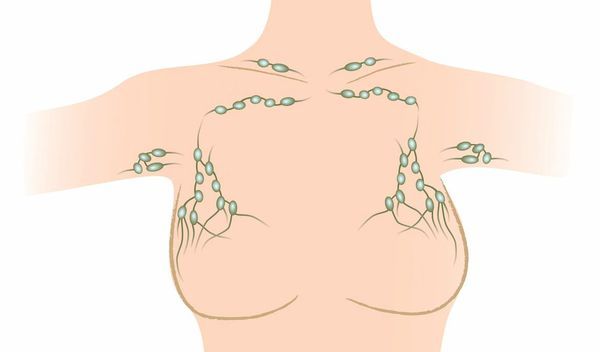

Далее врач осматривает молочные железы, обращая внимание на их симметричность и состояние кожи, а также прощупывает грудь: на патологию будет указывать наличие образования, выделений из сосков и болезненных ощущений. Кроме того, маммолог проводит пальпацию подмышечных, над- и подключичных лимфоузлов.

Группы лимфоузлов в области груди

Так как чаще всего у гамартомы нет специфических клинических проявлений, для точной постановки диагноза необходимо провести дополнительные обследования.

Инструментальная диагностика

Если пациентке не исполнилось 40 лет, обследование начинают с проведения УЗИ молочных желёз. Обычно его рекомендуют проходить с 6-го по 12-й день менструального цикла, однако такого правила придерживаются только при плановых осмотрах в отсутствии жалоб и патологических признаков. Если у женщины есть подозрительные симптомы и при осмотре были выявлены изменения в груди, УЗИ проводят в любой день цикла, чтобы уточнить диагноз как можно скорее. Такое обследование не требует специальной подготовки и в ходе процедуры пациентка не получает никакой дозы облучения.

При наличии гамартомы УЗИ показывает узловое образование с тонкой фиброзной капсулой с чёткими и ровными контурами, которое по внутреннему строению похоже на окружающую ткань молочной железы (железистую, жировую). Обычно вокруг гамартомы почти нет сосудов, питающих её. Исключение составляют случаи с воспалением [1][3].

Если пациентка старше 40 лет, ей сразу рекомендуют сделать маммографию — рентгенологическое исследование молочной железы в двух проекциях: прямой (краникаудальной) и косой (медиолатеральной). По аналогии с УЗИ, маммографию можно провести в любое время, но при плановом обследовании процедуру рекомендуют проходить в первую фазу менструального цикла. Она также не требует специальной подготовки, единственное — в день процедуры нельзя использовать тальк и тальксодержащие косметические средства, потому что они могут исказить результаты обследования.

При маммографии гамартома выглядит как округлое или овальное образование, окружённое тонкой капсулой с чёткими ровными контурами. Для неё характерно смешанное строение, которое напоминает срез салями: участки более плотной железисто-фиброзной ткани чередуются с жировой. При этом гамартома обычно не содержит отложений кальция [8].

Маммография

В некоторых случаях могут назначить МРТ молочных желёз с внутривенным контрастированием, однако она противопоказана пациенткам с клаустрофобией, металлическими имплантами и кардиостимулятором. Гамартома на МР-томограмме выглядит как образование, отделённое от окружающей ткани тонкой капсулой. Внутренняя её часть состоит из светлых и тёмных пятен из-за неоднородности структуры: наличия жировых и железисто-фиброзных включений. При этом железисто-фиброзные включения впитывают контраст так же, как и окружающая железистая ткань, что подтверждает доброкачественную природу образования.

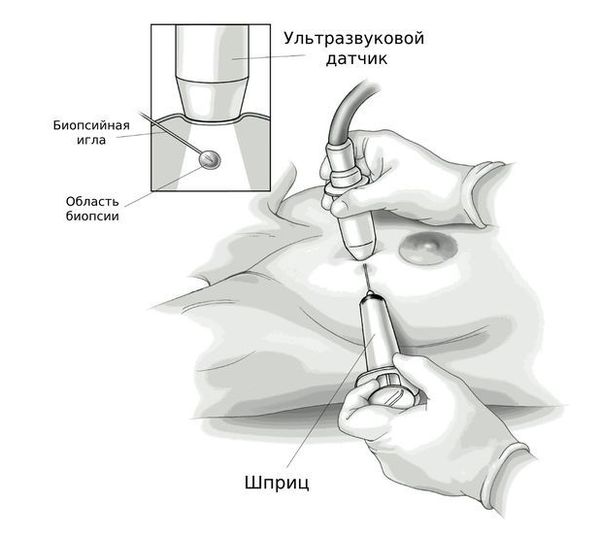

Чтобы уточнить диагноз, используют пункционную тонкоигольную аспирационную биопсию (ПТАБ) и трепан-биопсию молочной железы. С помощью ПТАБ получают клетки для цитологического исследования, а трепан-биопсия позволяет взять более крупный материал и изучить ткань в целом (т. е. провести гистологическое исследование). ПТАБ выполняется тонкой иглой, а трепан-биопсия осуществляется при помощи пружинных пистолетов с режущим механизмом различных систем.

Пункция и исследование пунктатов

Иногда цитологическая и гистологическая диагностика затрудняется из-за того, что ткани гамартомы соответствуют нормальным тканям молочной железы. Поэтому в направлении на исследование врач, который брал материал, даёт полную информацию о клинико-инструментальной картине выявленных изменений.

Дифференциальная диагностика

Чтобы поставить точный диагноз, необходимо исключить:

- фиброаденому;

- нормальные участки ткани молочной железы;

- злокачественное образование (при редких нетипичных лучевых проявлениях).

Лечение гамартомы молочной железы

Если гистологическое исследование подтверждает диагноз, врач обычно выбирает тактику динамического наблюдения без каких-либо дополнительных манипуляций. В таком случае пациентке нужно пройти повторные обследования через полгода от момента последнего осмотра: молодые женщины делают УЗИ, а пациентки старше 40 лет дополнительно проходят маммографию. Если по результатам исследования изменений в структуре образования нет, дальнейшие обследования проходят раз в 6–12 месяцев.

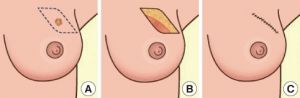

Хирургическое лечение

Полностью избавиться от гамартомы можно только хирургическим путём. Такое лечение проводят в случае большого размера опухоли или если пациентка настаивает на удалении образования.

Чаще всего проводят секторальную резекцию молочной железы — удаление гамартомы в пределах здоровых тканей без их иссечения. Обычно процедуру выполняют под местной анестезией, но в некоторых случаях используют внутривенный наркоз.

Секторальная резекция молочной железы

Однако такой метод лечения имеет некоторые противопоказания:

- сердечно-сосудистые заболевания (например, нарушения сердечного ритма, гипертонический криз);

- выраженные психоневрологические расстройства;

- нарушения свёртывания крови;

- воспалительные болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки;

- инфекционные заболевания в остром периоде.

В таких случаях решение вопроса о необходимости хирургического лечения решается в индивидуальном порядке после консультации со смежными специалистами, например с кардиологом, гематологом и т. д.

После выполнения секторальной резекции также возможно:

- образование дефицита тканей — может повлиять на эстетический результат операции;

- локальное нарушением лимфо- и кровооттока в прилежащих тканях — лимфа, кровь и межклеточная жидкость, которые скапливаются в полости удалённого образования в ответ на «травматическое» воздействие, не могут найти выход оттуда из-за пересечения сосудов;

- скопление крови и лимфатической жидкости в остаточной полости — это может привести к образованию гематомы или серомы, что повышает риск воспаления и инфицирования.

Чтобы избежать скопления жидкости, устанавливают дренаж или проводят ПТАБ под УЗ-контролем. После процедуры место поражения туго перевязывают эластичным бинтом, с которым пациентка ходит около недели [4].

ПТАБ

В случае гигантской гамартомы, когда опухоль занимает больше половины от всего объёма груди, пациентке могут назначить мастэктомию — полное удаление молочной железы с последующей пластикой [13].

Прогноз. Профилактика

Гамартома молочной железы является доброкачественным образованием с низкой вероятностью озлокачествления и имеет благоприятный прогноз как при хирургическом вмешательстве, так и без него. В случае проведённого лечения частота рецидивов составляет примерно 8 %. Чтобы вовремя обнаружить повторное образование опухоли, в течение двух лет после операции рекомендуется проходить обследования каждые 6 месяцев [7][9].

Специфических методов профилактики гамартомы не существует. Однако, чтобы вовремя её обнаружить, необходимо проводить самообследование и профилактический скрининг:

- маммографию в двух проекциях раз в 2 года всем женщинам от 40 до 75 лет;

- УЗИ молочных желёз раз в 2 года женщинам до 40 лет без факторов риска;

- УЗИ молочных желёз раз в год при наличии факторов риска, таких как осложнённый семейный анамнез, приём гормональных препаратов и пременопаузальный возраст.

Самообследование груди

Список литературы

Абдураимов А. Б., Карпова С. Н., Лесько К. А. Особенности ультразвуковой картины гамартомы молочной железы с признаками воспаления на фоне лактации (клинический пример) // Радиология — практика. — 2024. — № 5. — С. 42–46.

Бяхова М. М. и др. Злокачественное новообразование молочной железы в составе синдрома Коудена // Злокачественные опухоли. — 2022. — № 2. — С. 36–44.

Данзанова Т. Ю. и др. Современный взгляд на вопросы дифференциальной ультразвуковой диагностики гиперэхогенных доброкачественных образований молочных желёз // Опухоли женской репродуктивной системы. — 2022. — № 1. — С. 40–47.

Шабаев Р. М. и др. Использование гидроксиэтилдиметилдигидропиримидина для улучшения регенерационных процессов в послеоперационной ране после секторальной резекции молочной железы // Современная онкология. — 2023. — № 4. — С. 440–446.

Ahire P. P. et al. Mastering the Massive: The Surgical Strategy and Outcomes in a Case of a Large Breast Hamartoma // Cureus. — 2024. — № 11. — Р. E73896.ссылка

Akker O., Ataya D. I saw the «breast within a breast» sign // Clin Imaging. — 2024. — Vol. 107. — Р. 110085. ссылка

Amir R. A., Sheikh S. S. Breast hamartoma: a report of 14 cases of an under-recognized and under-reported entity // Int J Surg Case Rep. — 2016. — Vol. 22. — Р. 1–4.ссылка

Benyahia R. et al. Imaging of breast hamartomas // IJFMR. — 2023. — № 5. — Р. 25–29.

Hu H. et al. Mammary hamartoma: is ultrasound-guided vacuum-assisted breast biopsy sufficient for its treatment? // Gland Surg. — 2020. — № 5. — Р. 1278–1285.ссылка

Mahmoud W. et al. Giant mammary hamartoma in a middle aged female. Case report and review of literature of the last 15 years // Int J Surg Case Rep. — 2021. — Vol. 78. — Р. 145–150.ссылка

Rumpf A. L. et al. A Giant Mammary Hamartoma in a Young Breast Cancer Patient // Breast Care (Basel). — 2021. — № 1. — Р. 85–88. ссылка

Soltani K. et al. A rare case of a breast hamartoma containing a lesion with malignant presentation on radiologic evaluation and benign presentation on pathologic findings: A case report // Radiol Case Rep. — 2024. — № 1. — Р. 239–242.ссылка

Tazeoğlu D. et al. Breast hamartoma: clinical, radiological, and histopathological evaluation // Eur J Breast Health. — 2021. — № 4. — Р. 328–332.ссылка

Zogić E., Detanac D. S. Giant breast hamartoma in a middle-aged woman: A case report // Medicinski pregled. — 2023. — Vol. 76. — Р. 49–51.

Scott-Conner C. E., Powers C., Subramony C., Didlake R. H. Changing clinical picture of mammary hamartoma // Am J Surg. — 1993. — № 2. — Р. 208–212.ссылка

Pai V. Hamartoma of the breast // Radiopaedia. — 2025.

Agarwal I., Blanco L. WHO classification — Breast // PathologyOutlines. — 2024.